Elektrostimulation statt Medikamente: Magnetoceuticals – Ansatz zur elektromagnetischen Stimulation von Nervengewebe

Eine Vielzahl von Erkrankungen werden heute medikamentös behandelt. Dies

ist häufig mit Nebenwirkungen verbunden, die für den ohnehin erkrankten

Menschen gravierend sein können. Ein neuer Therapieansatz, bekannt unter

dem Schlagwort »Bioelektronische Medizin«, sieht die Therapie von

Erkrankungen mittels Elektrostimulation vor. Seit April 2019 bringt das

Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT im BMBF-

Verbundprojekt »Magnetoceuticals« seine langjährige Expertise im Bereich

intelligenter miniaturisierter aktiver Implantate ein, um ein neuartiges

Elektrostimulationssystem für Nervengewebe zu entwickeln.

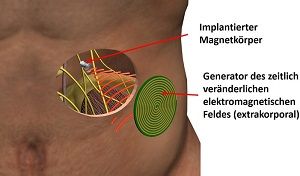

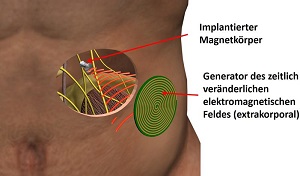

Im BMBF-Verbundprojekt »Magnetoceuticals« entwickelt das Konsortium aus

Forschungs- und Industriepartnern einen neuartigen Ansatz zur Stimulation

von Nervengewebe unter Nutzung elektromagnetischer Felder. Ein extern am

Körper getragenes Elektronikgerät und ein rein passives, stark

miniaturisiertes Implantat ohne eigene Elektronik und Elektrodenkontakte

in Form eines biokompatibel gekapselten Magnetkörpers, sind die

wesentlichen Bestandteile des Systems. Die am Körper getragene Elektronik

strahlt zeitveränderliche magnetische Felder in Richtung des Implantats

ab. Das Implantat konzentriert diese und leitet sie an den Stimulationsort

weiter. Gemäß den Maxwell-Gleichungen resultiert aus dem

zeitveränderlichen Magnetfeld ein zeitveränderliches elektrisches Feld,

das - bei geeigneter Wahl aller Parameter - im zu stimulierenden Gewebe

ein Aktionspotenzial auslöst. Die Stimulation soll so wirksam und

ortsaufgelöst erfolgen, wie das heute bei sehr komplexen Implantaten

bereits der Fall ist. Diese Art der Therapie kommt ohne Medikamente und

ohne eine implantierte Elektronik und Elektroden aus.

Innovation schont Patientinnen und Patienten

Die Innovation im »Magnetoceuticals«-Projekts besteht in der selektiven

Stimulation von Nerven ohne Elektroden und implantierte Elektronik. Dies

erspart Kabelverbindungen zwischen Implantatelektronik und Elektroden und

Probleme wie Kabelbruch oder Elektrodenkorrosion werden vermieden. Da das

Implantat über keinerlei Elektronik verfügt, müssen keine besonderen

Vorkehrungen zum Schutz des Implantats vor Feuchte getroffen werden und

aufgrund des Fehlens einer Implantatbatterie ist die Implantatlebensdauer

praktisch unbegrenzt. Somit entfallen chirurgische Eingriffe für einen

Batteriewechsel komplett. Zudem ist das Implantat aufgrund seines kleinen

und einfachen Aufbaus unkompliziert zu im- und explantieren. Damit werden

nicht zuletzt die Patientinnen und Patienten geschont. Die ohne

Implantatbatterie auskommende und örtlich fokussierte Stimulation eignet

sich besonders für Anwendungen, bei denen eine vorübergehende Stimulation

zur Linderung von Symptomen erwünscht ist, wie beispielsweise zur

Schmerzbehandlung, Senkung von Bluthochdruck, Bekämpfung von Migräne oder

Reduzierung von Fettleibigkeit.

Fraunhofer IBMT-Expertise im Einsatz

Die Schwerpunkte der Arbeiten des Fraunhofer IBMT liegen auf der

Simulation des Gesamtsystems, dem Erarbeiten der Implantatkörper sowie dem

Test der aufgebauten Systeme. Eine Herausforderung besteht darin, für den

zeitlichen Verlauf des externen Magnetfelds und die Geometrie sowie das

Material des Implantatkörpers eine Kombination zu finden, die trotz der

bestehenden Limitationen existierender magnetischer Materialien in Bezug

auf Permeabilität und Sättigungsmagnetisierung zu elektrischen Feldern am

zu stimulierenden Gewebe führen, die Aktionspotenziale auslösen.

Computersimulationen wurden eingesetzt, um eine geeignete

Systemkonfiguration zu finden und die Geometrie des Implantatkörpers zu

optimieren. Nun gilt es, eine Elektronik zu entwickeln, die den nötigen

zeitlichen Verlauf der Magnetfelder gewährleistet. Abschließend soll das

System an Nervengewebe getestet werden.

Neben den bereits erwähnten Vorteilen des elektrodenlosen

Stimulationssystems ergaben die Simulationen interessanterweise einen

weiteren Vorteil hinsichtlich der Anwendersicherheit: Die Geometrie des

Implantatkörpers kann so gestaltet werden, dass der Implantatkörper in die

magnetische Sättigung eintritt, sobald er Magnetfeldern ausgesetzt wird,

die die für die Stimulation erforderliche Stärke überschreiten. Eine

Überstimulation durch extrem starke Magnetfelder kann somit allein durch

das geschickte Design des Implantatkörpers ausgeschlossen werden.

Projektförderung: BMBF 16ES0956 (KMU-innovativ: Elektronik und autonomes

Fahren)

Projektlaufzeit: 04/2019 - 03/2022

Verbundkoordinator:

OSYPKA AG, Rheinfelden (Baden)

Projektpartner:

CORSCIENCE GmbH & Co. KG, Erlangen

Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik IBMT, Sulzbach

- Aufrufe: 306