]

Seven Seals Awards Stand 2020-04-15

Eigentlich könnte sich Dolf Stockhausen zufrieden mit einem Glas zurücklehnen. Sich dabei freuen, ein weiteres Ziel erreicht zu haben. Das Patent für seine Vision ist deponiert und eine Destillerie gefunden, welche seine „Erfindung“ direkt in die edlen Flaschen abfüllt. Mit «7Seals» hat er auf Anhieb die ersten Gold- und Silbermedaillen geholt. Doch wer Stockhausen kennt, weiss, dass dieser für seine Beharrlichkeit und Überzeugungskraft bekannte Mann noch lange nicht zufrieden sein wird. Jetzt geht es darum, die Whisky-Traditionalisten zu bekehren...mit einer Offenbarung und der Vision, die Sieben Siegel heisst.

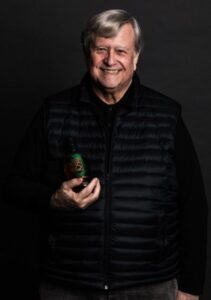

Wer ist Dolf Stockhausen?

Dolf Stockhausen,der Visionär

Stockhausen war und ist immer noch ein Unternehmer, und er interpretiert diese Bezeichnung wortwörtlich. Während Jahrzehnten steuerte der doktorierte Ökonom sein Familienunternehmen Stockhausen in Krefeld. Dieses Unternehmen der chemischen Industrie führte er souverän und mit viel Weitsicht. Mit der „Raketenzündung“, als in der Firma ein Granulat entwickelt wurde, welches bis heute in den Babywindeln führender Marken für die Flüssigkeitsaufnahme zuständig ist, erlebte das Unternehmen einen nie geahnten Umsatzschub. 1992 verkaufte die Familie das Unternehmen gegen den Willen des Patrons an die Vorgängerin der heutigen Evonik AG, die das Herstellungsverfahren nach wie vor praktiziert.

]

Chris, links und Dolf

Seinen Erlös aus dem Verkauf investierte Stockhausen in die Süd-Chemie in München, welche 2011 von Clariant übernommen wurde. Da sass Stockhausen im Verwaltungsrat und mit viel Freude an der Sache im Ausschuss für Forschung und Entwicklung. So weit, so gut. Und gleich noch eins obendrauf: Weil er in Deutschland mit der «linksgefederten» politischen Entwicklung nichts mehr am Hut hatte, wanderte Stockhausen 1990 kurz entschlossen nach Graz aus, wo er dann österreichischer Staatsbürger wurde. 2011 zog es ihn und seine Gattin Maria in die Schweiz, zuerst nach Ennetbürgen und dann nach Hergiswil im wunderschönen Kanton Nidwalden. Zu den von ihm inzwischen ins Herz geschlossenen, überaus liebenswerten Schweizern.

Das Ritual

Die edlen Produkte

Wir haben Dolf Stockhausen besucht. In seiner beeindruckenden Penthouse-Wohnung direkt am Vierwaldstättersee, mit einer überwältigenden Aussicht auf die Urschweizer Berge. «Es bleibt leider nicht so viel Zeit, um diese Aussicht genug geniessen zu können, aber sie inspiriert und vermittelt Weitsicht», bemerkt Stockhausen und empfängt uns spontan und doch sehr diskret freundlich. Etwas vom germanischen Ursprung ist offensichtlich hängen geblieben. Der inzwischen 75-Jährige ist 51 Jahre mit seiner stilbewussten Frau Maria verheiratet. Starke Frau hinter einem starken Mann. Die beiden haben zwei Töchter, 42 und 39 Jahre alt. Die ältere ist beim Film, die jüngere ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der Aristonet Handels GmbH, welche seit kurzem mit «7Seals» in Österreich die Whisky Kenner begeistert.

Degustation

Auf einem riesigen Tisch stehen, wie Zinnsoldaten ausgerichtet, kleine Degustationsgläser, leicht gebauchte Spirituosengläser, genannt «Nosing Glasses». Und eine stattliche Anzahl an vollen Flaschen, teils mit elegant bedruckten, teils mit handgeschriebenen Etiketten. Feierlich mystische Stimmung herrscht. «Meine Herren, ich stelle Ihnen heute meine während Jahren schlummernde und nun in die Tat umgesetzte Vision vor. Mit meinem Verfahren ist es mir gelungen, dass ‹7Seals› schon nach ein bis drei Jahren ein geschmacklich so gutes Aroma erzielt wie ein Whisky, der 10 bis 18 Jahre im Eichenfass gelagert wurde. Eigentlich machen wir alles so wie die Schotten und verwenden die gleichen Rohstoffe, nur haben wir den Alterungsprozess zu Ende gedacht oder doch optimiert. Der Zeit ein Schnippchen geschlagen. Das ist der wesentlichste Teil des Geheimnisses. Die Resultate sind sogar oft besser als die der Originale vieler Schotten.»

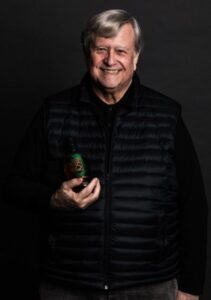

Dolf, links und Chris

Seine Gattin serviert uns derweil diskret herrliche, hausgemachte Amuse bouches, passend zu den – mein Gott, wie viele Sorten waren es nur?! – vorgeführten Whiskys. Von Jim Murray, dem Whisky-Papst und Verfasser der jährlich erscheinenden «Whisky Bible», habe er Folgendes gelernt, fährt Stockhausen fort. Andächtig schauen wir in seine vor purer Begeisterung verschmitzt leuchtenden Augen. «Nehmen Sie nun das Glas mit dem Whisky zwischen die Mittelfinger. Warten sie zwei bis drei Minuten, bis der Whisky Handtemperatur erreicht hat. Dann führen Sie das Glas zur Nase, mal links, mal rechts, um die Aromastoffe zu erkunden. Holz, Torf und Rauch. Und dann auf den Gaumen. Hier erspürt man die Sherry- oder Portwein-Aromen, was, wie bei allen Whiskys, mit dem spezifischen Holzkontakt beim Reifen zu tun hat. Dann lassen Sie den Whisky langsam im Gaumen Platz nehmen. Lassen ihn andächtig um die Zungenspitze kreisen und fühlen dabei seine Kraft und Dichte». In der Tat, durch ein solches Ritual verfällt man, je mehr man verkostet, unweigerlich in einen Meditationszustand.

Die Vision

Vollbracht

«Alles, was in meinem ‹7Seals› drin ist, ist auch bei den bekanntesten und sehr teuer gehandelten Whisky-Marken drin», weckt uns Dolf Stockhausen aus den Träumen. Beileibe könne man beim Whisky nicht wie beim Wein einfach Holzschnipsel ins Fass hineinwerfen. Das wäre völlig ungeniessbar. Vielmehr brauche das Holz eine Vorbehandlung, um die Tannine auf das erwünschte Mass zu reduzieren. Ausserdem müsse man dafür sorgen, dass im Holz ausreichend Holzzucker und Vanilline entstehen. Schliesslich würden diese dem Whisky seinen Geschmack geben. In den USA und Schottland werden Fässer viel zu kurze Zeit mit viel zu hohen 1000 Grad und mehr geflämmt, was negativ bewirkt, dass Nebenkomponenten und nur wenig Aromastoffe entstehen können. Wie dann beim „7Seals“ noch Rauch und Torf Aromen reinkommen, ist eine Sache des verwendeten Destillats, dessen Qualität die Basis jedes guten Whiskys ist. «Aber Chemie hat im ‹7Seals› nichts, aber auch gar nichts verloren», sagt Dolf Stockhausen mit Nachdruck.

Wie kam es zur Erfindung?

Dolf, links und Chris

Warum macht er das alles? «Dies ist meinem Alter geschuldet und der gebotenen Eile, vor meinem Lebensende noch einmal etwas zu unternehmen. Als ich 72 Jahre alt war, wollte ich mich der traditionellen Whisky-Fasstechnologie verschreiben. Dann begann ich – wie immer – zu rechnen. In 10 Jahren, so überlegte ich, wäre ich 82, wenn die ersten Flaschen abgefüllt würden. Das war mir viel zu lange», lacht er verschmitzt. «Wie bei allem mit einem Quäntchen Glück und meiner angeborenen Beharrlichkeit sowie mit der Vision im Rucksack lernte ich Hans Baumberger kennen, einen hochdekorierten Pionier des Whiskys in der Schweiz. Einen Rotarier. Und Chris Lauper, damals Betriebsleiter und heute unter anderem CEO der bekannten Destillerie Langatun in Aarwangen BE. Inzwischen sind Christian und ich enge Freunde über die Generationsgrenzen hinweg. Chris war bald begeistert von der Idee. Wir sind seit dem kurz darauf vollzogenen Management Buyout Geschäftspartner der vier Firmen „High Spirits Holding AG», «Langatun Distillery AG“, «7Seals Distillery AG» und der Handelskette «Vinazion AG». Lauper als CEO und Stockhausen als VR-Präsident. «Chris ist einer der absolut besten Whiskykenner in der Welt. Ohne ihn wären unsere Whiskys bei weitem nicht, was sie sind.» fügt Stockhausen hinzu.

Das Ritual

Apropos Händler. Das ist das nächste Etappenziel von Chris und Dolf. Die Händler als natürliche Verbündete gewinnen. Das fordert viel Überzeugungskraft. Awards für «7Seals» hin oder her, festgefahrene Traditionalisten pflegen immer noch am liebsten ihre Highland-Romantik und wollen die neuzeitlichen naturwissenschaftlich belegten Argumente einfach (noch) nicht verstehen. Das stimme ihn traurig, sagt Stockhausen. Zumal nach Aussage der höchsten Whisky-Autorität der Welt, Jim Murray, die Qualität der schottischen Whiskys rückläufig ist. Warum? Simpel und einfach – es mangle weltweit an guten Fässern. «Der ‹7Seals“-Prozess› kann unbestritten mithelfen, die Qualität in Zeiten dieser Knappheit hochzuhalten. So retten wir eigentlich eine Tradition, indem wir eine andere brechen», betont Dolf Stockhausen.

Noch ein Schlückchen zum Abschied.

Dolf Stockhausen

Der Port Wood Finish mit «Whisky of the Year»- Qualität. Einfach, fruchtig, sexy, ausgewogen, leichter Kaffeeton, so erfüllend kann eine Degustation sein. Leicht angesäuselt und angetan von den unzähligen Aromen und der –trotz hohen Alkoholgehaltes – Milde und Komplexität der verkosteten «7Seals» verabschiedeten wir uns. Was Jim Murray über «7Seals» nach einer Degustation sagte, blieb auch bei uns fest verankert: Alle Single-Malts von «7Seals» würden in der Champions League spielen und seien besser als viele der Produkte aus schottischen Distillerien.

Wenn das nicht der Lohn für die Arbeit und die unerschütterliche Beharrlichkeit eines Visionärs ist! Eines eigenwilligen Tüftelers, der mit fühlbarer Leidenschaft der Whisky-Zeit einen gehörigen Sprung voraus ist. Nach nur zwei Jahren hat Dolf Stockhausen seinem «7Seals»-Verfahren zum Durchbruch verholfen.

Text und Fotos : www.herberthuber.ch