Produktion und Besetzung:

-

-

Musikalische Leitung Lukas Beikircher Regie Kurt Josef Schildknecht

-

Bühne Heinz Hauser Kostüme Gera Graf Choreografie Kathrin Eder Dramaturgie Susanne Bieler

-

Don Giovanni Alec Avedissian Il commendatore Andreas Mattersberger, Johannes Maria Wimmer Andreas Mattersberger (13.09, 19.09, 21.09, 25.09, 29.09)Johannes Maria Wimmer (03.10, 20.10, 03.11) Don Ottavio Jon Jurgens Donna Anna Jessica Muirhead, Susanne Langbein Jessica Muirhead (13.09, 19.09, 21.09, 25.09)Susanne Langbein (29.09, 03.10, 20.10, 03.11) Donna Elvira Amira Elmadfa Leporello Johannes Maria Wimmer, Andreas Mattersberger Johannes Maria Wimmer (13.09, 19.09, 21.09, 25.09, 29.09)Andreas Mattersberger (03.10, 20.10, 03.11) Masetto Unnsteinn Árnason Zerlina Camilla Lehmeier Sophie Mitterhuber (19.09, 21.09) Tiroler Symphonieorchester Innsbruck Chor des Tiroler Landestheaters

Statisterie des Tiroler Landestheater

-

Rezension:

Das Tiroler Landestheater nimmt nach dem fulminanten Saisonfinale im Juni 2019 das «dramma giocoso» Don Giovanni nochmals auf. Gleich vorneweg: Das Plateau des «Don Giovanni» am Tiroler Landestheater begeistert. Ein unglaublich homogenes Ensemble beschert dem Publikum einen herrlichen Hörgenuss. Alec Avedissian verkörpert perfekt den getriebenen Don Giovanni, immer wieder auf neue Errungenschaften aus, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, immer wieder mit dem «odore di femmina» in der Nase. Dazu verteilt er auch immer wieder dieselben weissen Lilien an seine Frauen. Lilien übrigens, welche bei der Eingangsszene während der Ouvertüre aus Geisterhand an weisse Geisterfiguren im Friedhof verteilt wurden, wohl eher als Anspielung auf den Tod denn auf Unschuld.

Susanne Langbein überzeugt als edle, trauernde Donna Anna, Jon Jurgens als Don Ottavio mit einem wohltuend klaren Tenor ohne den übertriebenen Schmelz, der ab und an bei dieser Rolle zu hören ist. Géraldine Chauvet gibt die rachsüchtige und trotzdem immer wieder Don Giovanni verfallende Donna Elvira. Auch Camilla Lehmeier und Unnsteinn Árnason sind eine perfekte Besetzung für Zerlina und Masetto. Schade um den vollen Bass des Komturs Johannes Maria Wimmer, der sich so früh verabschieden muss. Einer sticht aber heraus durch sein darstellerisches Können: Andreas Mattersberger ist ein umwerfend guter Leporello, man spürt seine Spielfreude und wie er die Arie «Madamina» interpretiert ist einzigartig. Er schafft es, gewisse Passagen sprechend zu singen, oder singend zu sprechen, eigentlich sollten die Frauen reihenweise ihm verfallen!

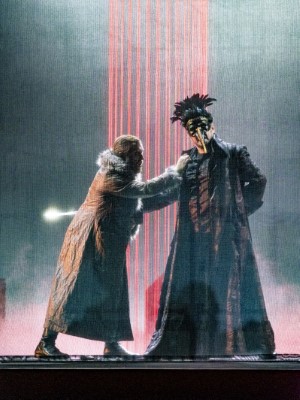

Verstrickungen in leuchtendem Rot

Regisseur Kurt Josef Schildknecht setzt das Geschehen mehrheitlich im Friedhof an. Auf der Bühne, fast durchgehend in Schwarzgrau gehalten (Bühnenbild Heinz Hauser), stehen anfänglich Grabsteine. Dann steigen sie auf und ziehen rote Gummiseile hinter sich her, welche als Säulen stehen bleiben. Je nach Stimmung werden diese mehr oder weniger beleuchtet (Licht Ralph Kopp) stehen mal gerade, mal in Schräglage. Sie sind Sinnbild für die Verstrickungen Don Giovannis und schlussendlich verfängt und erstickt er auch darin. Auf der rechten und linken Seite der Bühne hängt je eine Bahn aus durchsichtigem Gewebe, auf welche je nach Szene Frauenköpfe, Kreuze, Fenster projiziert werden. Das erzeugt sehr starke Bilder und fasziniert, lässt aber nicht sehr viel Spielraum und verdammt Sängerinnen und Sänger dazu, mehrheitlich zwischen diesen beiden Bahnen vorne am Bühnenrand zu singen. Das hat etwas Statisches und man wünschte sich ab und zu etwas mehr Interaktion zwischen den Figuren.

Opulente Roben und Hüte

Die Kostüme (Gera Graf) sind gewollt keiner Epoche zugeordnet, sinnbildlich für die Zeitlosigkeit des Don Juan-Stoffes, wie Regisseur Kurt Josef Schildknecht im Programmheft erklärt. Mehrheitlich wird Schwarz getragen, elegante Gehröcke und hohe Lederstiefel für Don Giovanni, ab und an tragen die Damen ausladende Hüte, bei der Ballszene kommen opulente farbige Roben ins Spiel. Nur Zerlina trägt ein buntes Kleid und erinnert mit ihrem roten Blumenkopfschmuck irgendwie an Frida Kahlo.

Während das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck unter Lukas Beikircher in den ersten Momenten die Sänger noch etwas zudeckt, findet es schnell die richtige Balance. Wohltuend auch die Begleitung der Rezitative durch das Hammerklavier an Stelle des Cembalos.

Weitere Aufführungen 20. Oktober und 3. November 2019

KleineFotodiashow von Rupert Larl Landestheater Innsbruck:

Text: www.gabrielabucher.ch Fotos: https://www.landestheater.at/