«STYX Tours» eine musiktheatrale Reise ins Ungewisse des Luzerner Theaters unternahm Max Thürig

Produktionsteam

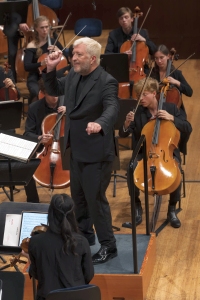

Musikalische Leitung: Jack Adler-McKean

Regie, Konzept, Ausstattung, Dramaturgie: Musiktheater-Kollektiv Agora (Benjamin David, Anna Brunnlecher, Valentin Köhler, Jana Beckmann)

Licht: André Stocker

Dramaturgie: Lars Gebhardt

Choreinstudierung: Mark Daver

Besetzung

Robert Maszl

Vladyslav Tlushch

Nora Bertogg

Anne-May Krüger

Amélie Hug

Chor des Luzerner Theaters

Statisterie des Luzerner Theaters

Ensemble des Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO): Claire Chenette (Oboe, Englischhorn, Gitarre, Gesang), Margaret Hasspacher (Kontrabass, Gesang, Schlagwerk), João Carlos Pacheco (Schlagwerk, Elektronik), Sue In Kang (Violine, Schlagwerk), Diego Vasquez (Klarinette, Bassklarinette), Jack Adler-McKean (Tuba)

Styx-Tours! Ihre letzte Reise… Einsteigen bitte!

Theaterplatz Luzern, eine kleine Menschenansammlung, Leute, diszipliniert aufgereiht und bereit, ihr letztes Abenteuer zu beginnen, begleitet von Tourguides mit Chäppi und Fähnli – so präsentierte sich an diesem Vorabend der beschauliche Platz an der Reuss.

Wenn es schon die letzte Reise sein soll, dann bitte eine Fahrt mit bester Aussicht! Deshalb begebe ich mich in den ersten Stock des Luxusliners und lasse mich ins Friedental transportieren. Was erwartet mich dort? Will ich überhaupt ein Rendez-vous mit dem Tod? Will ich mich auf diese Konfrontation einlassen?… Fragen über Fragen…

Überraschung unterwegs

Beim Überqueren der Seebrücke taucht die Abendsonne die Rigi in schönstes Licht und lässt die Fahrgäste ob des wunderbaren Anblicks staunen. In Gedanken versunken stoppt der Bus plötzlich und wir werden Zeuge eines «Unfalls» zwischen einem Ambulanz- und einem Leichenwagen. Damit alle Beteiligten trotzdem rechtzeitig ans Ziel kommen, beschliesst die Crew der Styx-Tour, alle – inklusive Sarg – bei uns einzuladen und die Reise Richtung Krematorium fortzusetzen…

Beim Verlassen des Tourbusses fordert uns eine sympathische Frauenstimme auf, nichts liegen zu lassen, da wir ja nicht mehr zurückkehren werden und wenn wir schon etwas zurücklassen möchten, dann bitte etwas Wertvolles, woran sich die Toursbegleitung auch wirklich erfreuen kann!

Ohne Geld läuft wenig

Szenenwechsel: Vor den Toren des Krematoriums werden wir von einer kleinen Musikgruppe empfangen und es wird uns Einlass durch das Tor gegeben. So langsam verfliessen Fiktion und Wirklichkeit! Wo ist nun dieser Styx-Fluss? Wo der Fährmann Charon, der uns ins Totenreich Hades überführt? Habe ich eine Münze, die ich mir unter die Zunge legen kann, damit ich die Überfahrt auch bezahlen kann? Münze? Kleingeld? Ich war davon ausgegangen, dass auch hier das Bargeld abgeschafft ist und wie in der übrigen Stadt natürlichste Bedürfnisse nur via Handyapp bezahlt werden können… Doch da lag ich falsch: Viel mehr scheint hier zu gelten: «Nur Bares ist Wahres». Auffällig scheint mir: Auch beim letzten Gang funktioniert also nichts ohne Geld…

Wir werden aufgemuntert uns ca. eine Stunde frei auf dem Areal zu bewegen und uns auf das Ertönen des grossen Gongs ganz oben beim alten Krematorium einzufinden. Langsam dunkelt es ein und die Abenddämmerung verwandelt das Areal, welches mit künstlichen Lichtquellen geflutet, mit Livemusik oder mit kräftigen Tenorstimmen beschallt wurde in eine fast gespenstische Aura.

Wohin führt mich mein Weg?

Angespornt durch die Neugierde immer wieder etwas Neues zu entdecken mache ich mich auf den Weg und lasse mich durch die unterschiedlichen Installationen, Begegnungen, Geräusche, Menschen, Präsentationen, Aussagen und vielem mehr leiten. Was hat das Leben in seinem letzten Moment noch übrig für mich? Was darf ich von meiner Schlussreise noch erwarten? Ist das ganze Leben in gewisser Weise immer eine «Abschlussreise», wird mein Dasein ja durch die Zeugung gestartet und mit dem Tod beendet? In welchem Zusammenhang stellen sich mir Leben und Tod? Betrachte ich die Menschen, die mit mir ebenfalls unterwegs sind, fällt mir auf, dass die angejahrte Generation eher ruhig, nachdenklich, still oder gedankenversunken unterwegs ist, währenddem junge Menschen das Ganze sehr gelassen und heiter angehen und somit die Gewissheit, dass jedes Leben endlich ist, weit von sich schieben.

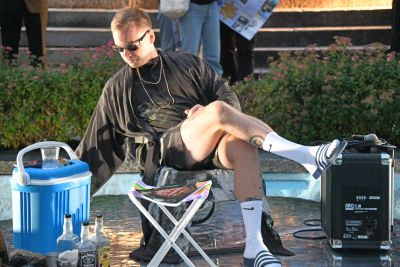

Charon in Adiletten, Picknickkörbe auf Grabsteinen und «The show must go on»

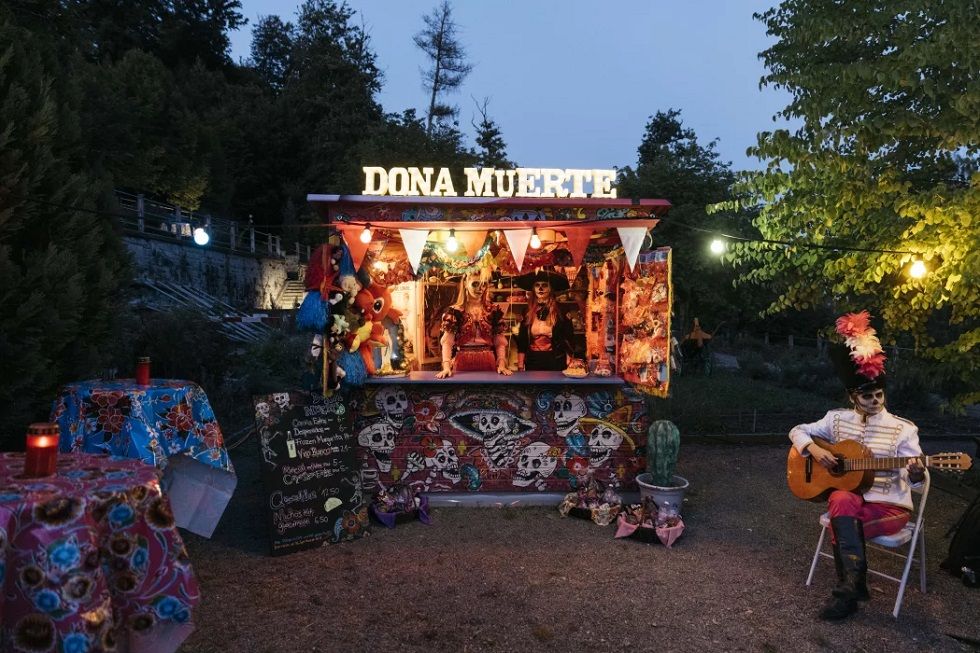

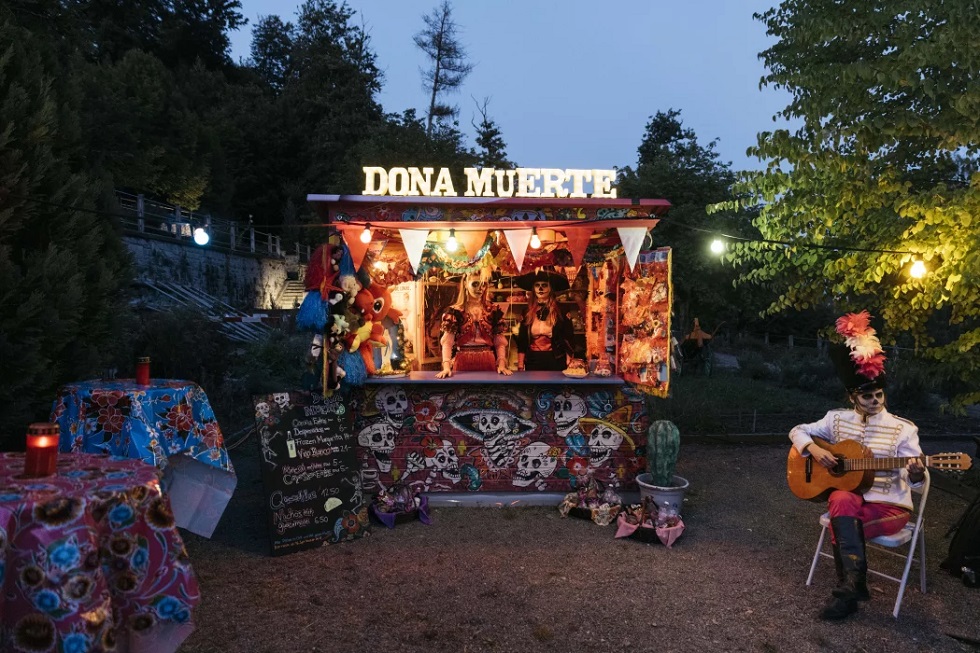

Meine Erwartungen zeigen sich häufig als unvollständig oder gar falsch: Charon, der grimmige Fährmann aus der griechischen Mythologie wird als Sunnyboy auf seiner Insel in Adiletten gekleidet gezeigt. Sein Fitnessprogramm mit einer Menschengruppe wird mit dem Song «The Show must go on» untermalt. Beim Probeliegen in einem Modelsarg getrauen sich nicht viele Besucher*innen auf das Experiment einzulassen, obwohl man ja sagt: Wie man sich bettet, so liegt man! Streng nach dem Motto, alles und jenes genau zu planen, zu definieren und zu organisieren, selbst auch Sachen, die letztlich belanglos und irrelevant sein werden, ist der Kick fürs Exklusive spürbar. Beim Imbissstand «Doña Muerte», wo die vorbestellten Picknickkörbe fein säuberlich bereitstehen und sich die Leute ein letztes Mal etwas Gutes gönnen wollen oder sich einen letzten feinen Drink bestellen möchten, herrscht eine gelöste und lockere Stimmung. Durch Songs wie «Knocking on Heaven’s Door» oder beim Anblick der Busstation «Nah dran» wird einem bewusst, was hier eigentlich gezeigt wird. Beim Teddy verraten uns Kinder ihre Vorstellung über den Tod in dem sie sich fragen, ob man dann bei Hunger im Grab per Handy eine Pizza bestellen kann oder ob Sterben auch wieder vorüber geht…

Gehorsam bis zum Tode

Nach einem Münzeinwurf (schon wieder Geld!) wünscht mir der Automat «ein schönes Leben noch» und ich lasse mich über das restliche Areal vorbei am offenen Grab zu der Sirene führen, nachdem mich die Ansagerin darauf aufmerksam gemacht hat diesen Spektakel zu geniessen. Ich gehorche also auch noch im letzten Moment den Ansagen, den Stimmen und Tipps meiner Umgebung und lasse mich unterhalten. Selbst als der Gong ertönt und ich damit aufgefordert werde ins alte Krematorium einzutreten und damit meine irdische Reise defacto beenden werde, gehorche ich, lasse mich in den Innenraum führen und werde dort von den gewaltigen (Gesangs-)Stimmen und Sprechtexten in eine andere Welt, in eine andere Sphäre begleitet…

Und dann?

Noch einmal dem wirklichen Tod entgangen, öffnen sich die Türen und ich darf in mein wirkliches Leben zurückkehren, begleitet von einer kleinen Musikband führt mein Weg zur Busstation, wo mich ein Bus der VBL ohne Styx-Querung wieder in meine gewohnte Welt zurückführt. Unberührt lässt mich das Erlebte auf meiner ganzen Heimreise nicht! Auch wenn einzelne Bilder etwas schräg und gar morbid eingefahren sind, so lässt der Gedanke der eigenen Sterblichkeit mich nicht los. Nicht in einer belastenden Form aber in einer positiv prägenden und nachhaltigen Art und Weise!

Diese ziemlich morbide aber spannende Musiktheater-Reise, die auch als «Rundum sorglos sterben mit STYX-Tours! Jetzt unsere Spezialangebote buchen!» angeboten wird, ist hinter dem etwas schaurigen Gewand eine facettenreiche, gelungene Inszenierung, die das Luzerner Theater in Koproduktion mit Lucerne Festival und dem Kollektiv Agora erarbeitet hat.

Text: Max Thürig https://maxthuerig.ch/ https://www.wildwaldwalk.ch/

Fotos: www.luzernertheater.ch und Max Thürig

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch

- Aufrufe: 109