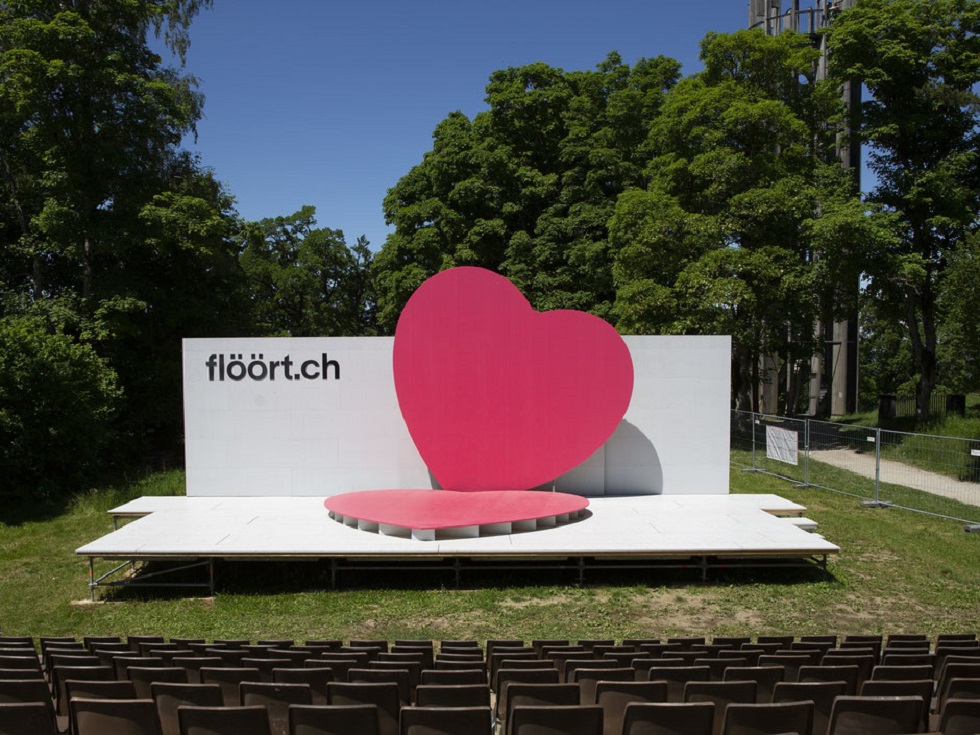

Theater Gurten, flöört.ch – Flirten lernen in 90 Minuten, besucht von Léonard Wüst

Stück + Regie: Livia Anne Richard

Die Flirt-Profis:

Unser Flirtcoach Cedric Koch – gespielt von Christoph Keller

Cedric’s Assistentin Binia – gespielt von Beatrix Castellote-Iselin

Alf, der Techniker – gespielt von Arno Jost

Die Kursteilnehmer*innen:

Cloé – gespielt von Cornelia Grünig

Ida – gespielt von Irene Müller-Flück

Kerstin – gespielt von Kathrin Schnegg

Magnus – gespielt von Marc Schiess

Manfred – gespielt von Martin Camenzind

Nayla – gespielt von Natacha Siegenthaler

Nino – gespielt von Nick Herren

Tamara – gespielt von Tiziana Schneider

Ueli – gespielt von Urs Schnegg

Bei «flöört.ch» – einem Theater im Theater– geht es darum, dass die Kursteilnehmenden aus sich herauskommen und versuchen zu flirten. Während einige Szenen für Lacher sorgen, machen andere nachdenklich. Es werden Augenaufschläge geübt, Flöört-Versuche im Zug durchgespielt sowie Kritik am Flirt-Coach geäussert.

Beste Wetterbedingungen auf dem Gurten, dem Berner Hausberg

Für mich persönlich war der Gang auf den Gurten eine Premiere, hatte ich es doch bis anhin noch nie auf den legendären Berg, der von der Höhe her (858 .Meter ü. Meer) eigentlich eher ein Hügel ist, geschafft.

Seit 1991 findet hier jährlich eines der grössten und traditionsreichsten Open-Air-Festivals der Schweiz statt, das Gurten Festival, seit 2002 alle zwei Jahre auch ein Freilichttheater (Theater Gurten). Noch bis ins Jahr 2019 wurde jeweils am 1. August das Feuerwerk der Stadt Bern auf dem Gurten gezündet. Der im Jahr 2000 errichtete Gurten Turm bietet eine Rundsicht von den Berner Alpen im Süden bis zum Jura im Norden.

Man kann die Erhebung per pedes, mit dem Velo, bzw. Mountainbike oder wie wir, bequem mit dem Gurtenbähnli erreichen. ( Eine eingleisige Standseilbahn mit einem Ausweichstück (Abtsche Weiche) in der Streckenmitte. Sie verbindet Wabern bei Bern mit dem Gurten. Der Bau der Bahn war im Juli 1899 beendet, sie konnte jedoch nicht fahren, weil vor Ort die elektrische Energie fehlte. Am 12. September kam es schliesslich zur Aufnahme des Betriebes und bis zum Ende des Jahres wurden bereits 33’500 Personen befördert).

Oben in der Bergstation angekommen, heisst aber noch nicht Ziel, in unserem Fall, das Theatergelände, erreicht, denn dort stellte sich ein ungemein stotzig steiler Weg dem Vorhaben entgegen, für mich, aktuell mit einer verschleppten Lungenentzündung, die bei diesen hohen Temperaturen das Schnuufen erheblich erschwert, unterwegs, ein vermeintlich unüberwindliches Hindernis.

Optimale Hilfestellung durch die Veranstalter

Die scheinbar einzige Alternative wäre ein weniger steiler, dafür längerer Weg und zusätzlich einer Treppe, erschien mir auch kaum machbar in meiner suboptimalen körperlichen Verfassung. Da hatten die Veranstaltenden eine unerwartete, optimale, deshalb umso erfreulichere Variante in petto. Man könne einen Herrn von der https://broncos-security.ch/ beauftragen, mich beim Restaurant, wo wir uns vor der Aufführung verpflegten, mit einem Elektro Rollstuhl abzuholen und auf den «Top of the hill», sprich, zum Theatergelände zu bringen. Meine, mich begleitende Nichte Fleur, vereinbarte mit der netten Dame an der Abendkasse, Cornelia Grünig, die später selbst auch als Schauspielerin agieren würde, dass der Security Mann um 19.55 Uhr beim Restaurant sein würde, um mich aufzuladen.

Pünktlich um die vereinbarte Zeit konnte ich dann auf dem komfortablen Gefährt Platz nehmen und Dank Geschick des «Fahrzeuglenkers» und Elektroipower gings zumindest für mich, mühe- aber nicht atemlos den Steilhang hinauf. Wo ich, samt Rollstuhl beim gebuchten Platz «parkiert» wurde, nicht ohne Beteuerung des netten Chauffeurs, mich nach dem Spiel auch sicher wieder den Hang hinunter zur Bahnstation zu bringen, dies, wohlbemerkt, alles völlig kostenlos.

Erleichtert das Theater ums Flirttheater geniessen

Schon kurz, nach unserer Ankunft begrüsste der sichtlich motivierte Flirtcoach Cedric, von Christoph Keller perfekt verkörpert, das Publikum auf der vollbesetzten Tribüne und erläuterte die vermeintlich optimalen Grundregeln für einen erfolgreichen Flöört. Dafür benötige er aber willige Proband*innen um dies auch visuell und akustisch an den Mann, bzw. die Frau zu bringen.

Konservative Basisregeln

Denn das Seminar gestaltet sich zu Anfang recht konservativ. Oder um es mit den Worten eines Kursteilnehmers zu sagen: «48 Stutz für dä heteronormativ Guguus, aso ächt!» Der Wechsel zwischen den Rollen der Geschlechter, Witz und Ernsthaftigkeit sorgen dafür, dass das 90-minütige Stück wie im Flug vergeht.

Auf der Plattform flöört.ch haben sich Menschen jeden Alters für einen Kurs im Flirten angemeldet. Nicht nur Singles, sondern auch Paare. Vielleicht auch nur der eine Teil des Paares, ohne Einwilligung des anderen. Von Flirt-Coach Cedric Koch kriegen sie etwas Theorie und dann viel Praxis: In verschiedenen Übungen sollen die Flirt-Willigen lernen, aufeinander zuzugehen, die richtige Körpersprache und den rechten Ton zu finden. Gar nicht so einfach, zumal wir Schweizer*innen bezüglich Flirt-Talent nicht gerade zur Weltspitze zählen.

Geschlechterbilder, Witz und Ernsthaftigkeit

Die Akteur*innen blühen in ihren Rollen auf, setzen die meist sehr amüsanten Dialoge perfekt um und können dabei manchmal selbst ein Lachen kaum unterdrücken.

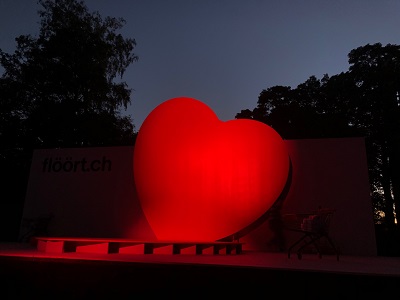

Mache Zuschauer*in erkennt sich selbst wieder in der Person, die sich auf dem rotleuchtenden, herzförmigen «Präsentierteller» auf der Bühne abmüht, möglichst originell und vor allem erfolgreich zu karisieren.

Der Obergockel Magnus (machomässige Interpretation durch Marc Spiess), meint, er sei der Womanizer schlechthin, scheitert aber immer wieder mit seiner überheblichen, vermeintlich coolen Anmache.

Selbst der arg «ehegebeutelte» Pantoffelheld, von seiner Frau Kerstin zum Flöörttermin mitgeschleifte Ueli, (stoisch verkörpert von Urs Schnegg), wurde nicht zum Partycrasher». Er litt und wand sich mit Würde, aber auch einer gewissen ausweichlerischen Eleganz durch das ihm widerstrebende Seminar. Er bringt die spröde, trockene Komik aufs Tapet.

So wird denn, auf verschiedenste Arten, unter unterschiedlichen Konstellationen, in wechselnden Besetzungen der ultimative, erfolgversprechende »Flöört» gesucht, den es, logischerweise, gar nicht geben kann, zu unterschiedlich die Charaktere, die geschlechtlichen Vorlieben, das Alter, die Prioritäten usw. Ein Gschichtli wie im richtigen Leben also, das aber die meisten ohne ständig präsenten, besserwisserischen Flirtberater meistern müssen.

Als sich im Laufe des Spiels herausstellt, dass ja Chloé lieber mit Frauen statt Männern, Mani lieber mit jüngeren Damen, denn mit solchen seinem Alter entsprechenden, flöörten möchten, dass Nino noch immer nicht sicher ist, welchem Geschlecht er sich zuordnen soll und sich schlussendlich der Flirtcoach auch noch als asexuell entpuppt, sind fast alle gängigen Clichées, wenn auch auf sehr amüsante, unterhaltende Art bedient und Mani stellt ernüchtert fest. «Ein asexueller Flirtcoach kommt mir in etwa so vor, wie ein wasserscheuer Schwimmlehrer.»

Ein höchst unterhaltendes, amüsantes Open Air Theater mit ausgezeichneten Ausführenden auf und hinter der Bühne, das wir bei optimalem Wetter geniessen durften und für welches die Protagonist*innen auch die verdiente Anerkennung in Form eoines stürmischen langanhaltenden Schlussapplauses erhielten.

Hatten wir es früher einfacher, oder mein ich das nur durch die „Nostalgiebrille“?

War früher das Flöörten einfacher oder einfach nur natürlicher, spontaner, analog und nicht digital. Noch ein Bier mehr und man getraute sich, die hübsche, nette Dame am andern Tisch, trotz deren Begleitung, um einen Tanz zu bitten, mit der gebotenen, auch angebrachten Höflichkeit, die, so in meiner Erinnerung, damals noch üblich war.

Flöörten fing mit den Augen an; also Du kamst in ein Lokal, ließest den Blick herumschweifen und mit etwas Glück wurde dieser von einer der anwesenden, natürlich attraktiven Damen etwas länger als üblich erwidert, also war der erste Schritt auf den ersten Blick schon mal geschafft, ob und wenn was sich dann jeweils daraus ergab, verrat ich, da nicht Flirtcoach, keinesfalls an dieser Stelle.

Flöörtseminare auf dem Gurten gibt’s noch bis Ende August.

Kurzer Trailer der Produktion:

media.nau.ch/videos/0bk8EpXjP6zRNxLQqnq2NdeMB9roag7yOD3ZJKW5/video.mp4?ngsw-bypass=true

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: Fleur Fuchs und Hannes Zaugg-Graf https://www.theatergurten.ch/

Homepages der andern Kolumnisten: https://noemiefelber.ch/

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch

Flirtcoach Cedric Koch (Christoph Keller) ist ausser sich – die Annäherungsversuche zwischen Ida (Irene Müller) und Mani (Martin Camenzind) kommen nicht ins Rollen. Foto: Hannes Zaugg-Graf

- Aufrufe: 157