Freilichtspiele Luzern auf Tribschen «Viel Lärm um nichts», Premiere, 7. Juni, besucht von Léonard Wüst

Von Charles Lewinsky, frei nach William Shakespeares „Much Ado About Nothing“

in einer Inszenierung von Ueli Blum für die Freilichtspiele Luzern

Besetzung: Leonard, Säckelmeister der Stadt Urs Kafader Anton, sein Bruder Harald Brunner Hero, seine Tochter Meret Blum Beatrice, seine Nichte Franziska Stutz

Peter von Almenstein,Kommandant einer Söldnertruppe Norbert Metzler Hannes von Almenstein, sein Bruder Yves Bielmann

Konrad, dessen Diener Thomas Achermann Junker Claudio, von Stadlikon Patrick Slanzi

Junker Benedikt, von Pfaffenberg Guido Widmer Ursula, Magd Karin Schmid

Margret, Magd Lena Spichtig Holzöpfel,Kommandant der Nachtwache Rolf Steffen

Schledorn, sein Stellvertreter Astrid Bättig NachtwächterKatja Christen Trudi Wahlen

Schreiber / Bote Arne Domrös Bänkelsängerin Trix Meier

Soldaten Ali Achermann Antonia Bucher Vera Buenzli Rita Mäder

Grundsätzliches zu den Freilichtspielen Luzern

Seit 2005 entstanden acht namhafte Produktionen auf Tribschen sowie einmalig auf dem ewl-Areal Luzern. Durch die stetige Zusammenarbeit mit Zentralschweizer Kulturschaffenden sowie national bekannten Autoren und Regisseur:innen sind die Freilichtspiele Luzern in der Zentralschweiz kulturell stark verankert und geniessen darüber hinaus grosse Beachtung. Bühne frei also für Shakespeare auf Tribschen im Jahr 2022 – in einer neuartigen Mundartfassung.

«Und de Mönsch am Schärme stunet übers Lärme!» Der Krieg ist aus. Während die einfachen Soldaten ihre Wunden pflegen, wollen die siegreichen Offiziere feiern. Shakespeares bekannte Komödie erzählt verquer und mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare. Ein lustvolles Spiel, bei dem es auf humorvolle Art um verborgene Identitäten, Eifersucht und Täuschung geht. Es wird geprahlt, spioniert, verkuppelt und verleumdet. Grenzen von Schein und Sein verwischen und der Kampf der Geschlechter beginnt – ein Spiel mit doppeltem Boden.

Charles Lewinsky, der bekannte Schweizer Autor (bekannt u.a. für das Drehbuch «Fascht e Familie» und «Fertig lustig» SRF) hat das Stück eigens für die Freilichtspiele Luzern bearbeitet und ins Schweizerdeutsche übersetzt. Regie führt erstmals Ueli Blum, für die Bühne zeichnet Dave Leuthold verantwortlich. Die Kostüme und Masken konzipiert und gestaltet AnnaMaria Glaudemans. Markus Schönholzer hat die Musik für das Theaterstück komponiert, die musikalische Leitung übernimmt Roman Glaser. Luca Signoretti gestaltet die Choreographien.

Erstmaliger Austragungsort für die Freilichtspiele Luzern ist die Villa Schröder, die gleich selbst zum Bühnenbild wird. Das Ensemble, bestehend vorwiegend aus Laienschauspieler:innen, probte bereits seit Januar 2022 und bereitete sich nach der Verschiebung der Produktion 2021 auf ihr künstlerisches Jahreshighlight vor.

Keine guten Vorzeichen

Bei sehr «durchzogenem» Wetter startete man in den Tag, relativ heftige Regengüsse wechselten sich ab mit kurzen trockenen, manchmal gar sonnigen Phasen. Da sich auch während des ganzen Tages nichts änderte, rechnete ich eigentlich schon mit einer Verschiebung der Premiere, bis mich eine mail des Veranstalters eines Besseren belehrte, dass trotz unsicheren Witterungsverhältnissen gespielt würde, Regenpelerinen stünden allenfalls zur Verfügung Anreise ab B Bahnhof Luzern mit dem Bus Richtung Festspielgelände am Tribschen. Leider an der Bushaltestelle Wartegg keine Wegweiser (Hinweistafeln)wo sich die Villa Schröder befindet. Nach einem etwa 40-minütigem Fussmarsch Umweg bei strömendem Regen, das Ziel doch noch erreicht. Dringender Verbesserungsbedarf. Beim dann richtigen Rückweg die Feststellung, dass die Bezeichnung Rollstuhlgängig, quasi barrierefrei zugänglich, vom Veranstalter doch recht grosszügig ausgelegt wird.

Shakespeares Spiel mit doppeltem Wortwitzboden

Lewinsky transponiert Shakespeares doppelbödige Dialoge in unsere, manchmal derb plumpe Mundart. Daraus entsteht ein witzig – ironisches Spiel voller Witz, Hinterlist, Situationskomik und Blödeleien. Sätze wie «Wir Schweizer sind neutral und für alle Angebote offen» oder «Wenn die Kuh ihre Hörner nicht braucht, landet sie beim Metzger» lassen schmunzeln, gar lachen. Andere wie– «Dich kann man an der nächsten Chilbi als Missgeburt ausstellen» oder «Dein Humor ist krank. Und deiner am Verwesen» sind nah bei verbaler Pöbelei.

«Much Ado About Nothing», wie das Stück im Original heisst, ist ein herrlich verqueres Stück über Liebe und Intrigen, Eifersucht und Täuschungen. Im Mittelpunkt stehen die zwei Paare Claudio und Hero, Beatrice und Benedikt.

Während sich Claudio und Hero schnell verlieben und heiraten wollen, geben sich Beatrice und Benedikt zunächst als überzeugte Singles und wollen nichts voneinander wissen.

Shakespeare irritiert uns mit Täuschungen und Handlungswirren- und wendungen.

So droht dem ersten Paar trotz Verliebtheit aufgrund bösartiger Intrigen fast die Trennung und das zweite Paar findet mittels Verkuppelung überraschend dennoch zusammen. Zu gutem End wird eine Doppelhochzeit gefeiert.

Variantenreiche, vielschichtig doppeldeutige Dialoge

Die Dialoge meist scharfzüngig, gewürzt mit einer Portion Selbstironie, mal wird einem durchaus vielschichtig sozialkritisch der Siegel vorgehalten, aber immer so, dass man sich nicht selbst betroffen fühlt, was einem natürlich das Lachen und schmunzeln erleichtert.

Nach einem, bei einer Premiere verständlichen, etwas nervösem Beginn, fanden sich die Akteur*innen schon bald in ihren Rollen, der sich aufplusternde, von sich sehr eingenommene eitle Benedikt (Guido Widmer) reibt sich an der wirblig – aufmüpfigen Paroli bietenden Beatrice (Franziska Stutz). Der linkische, aber charmante Claudio (Patrick Slanzi) passt in jeder Beziehung zu seiner Hero (Meret Blum), die später auch noch akrobatisch am Seil glänzt.

Passend auch die Kostüme von Anna Maria Glaudemans, der damaligen Zeit gerecht werdend, prägen weite Kleider, weisse Hemden, dicke Sockenstulpen, Pumphosen und barocke Spitzenkragen das Bild.

Pompöser Maskenball in des Brautvaters Villa

Beim Maskenball, einem Jahrmarkt der Eitelkeiten, präsentieren sich die Gäste mit opulenten Hüten, Büffelkopf, Hahnenkamm und bauschigen Galagewändern. Auf der anderen Seite humpeln die verwundeten, zerlumpten Söldner Soldaten an, Krücken gehend, Stil entsprechend durch die Szene.

Buchstäblich ins Wasser gefallen war der Teil nach der Pause

Nicht lange nachdem die Akteur*innen das Spiel wieder aufgenommen hatten, drohten schwarze Gewitterwolken ihrerseits ins Geschehen eingreifen zu wollen. Der dann später Sintflutartige Regen irritierte die Schauspieler*innen keineswegs. Die zogen das Ding unerschütterlich durch, sich, wie zum Trotz, gar, noch steigernd.

Des Regisseurs gutes Händchen bei der Besetzung

Die zwei Liebespaare sind ausgezeichnet besetzt, ebenso wie die weiteren Rollen – zum Beispiel Trix Meier als Bänkelsängerin, die so etwas wie der rote Faden darstellt, der das lockere Gefüge des Spiels zusammenbringt, oder das echt komische Nachtwächtergespann mit Rolf Steffen und Astrid Bättig.

Prasselnder Regen erschwerte das Zuhören

Leider waren durch das prasselnde Getöse der Schauer, die Dialoge kaum mehr zu hören, man bekam aber vom Geschehen her doch mit, dass am Schluss Ende gut alles gut, also Friede, Freude, Eierkuchen herrschte und die Protagonist*innen den verdienten, trotz Regen, langanhaltenden Applaus geniessen durften. Bei diesem gesellten sich auch die guten Geister von hinter der Kulisse ( Regisseur, Ausstatterin usw.) noch dazu. Gespielt wird am Tribschen noch bis am 17. Juli 2022.

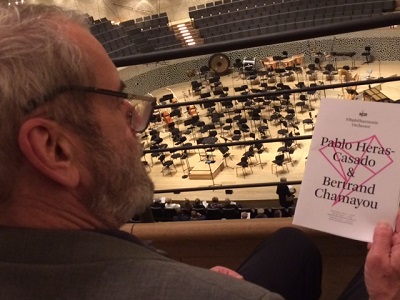

Kleine Fotodiashow von Emanuel Wallimann

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: Emanuel Wallimann https://www.freilichtspiele-luzern.ch/

und Vanessa Bösch

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch

- Aufrufe: 210