Luzerner Theater, Ineptie, besucht von Gabriela Bucher – Liechti

Produktionsteam

Choreografie: Laurence Yadi Bühne und Kostüme: Valentin Köhler Licht: Clemens Gorzella Musik: Simon Beaumont Dramaturgie: Wanda Puvogel

Besetzung

TanzLuzern: Carlos Kerr Jr. , Dario Dinuzzi , Valeria Marangelli , Lisa Gareis , Phoebe Jewitt , Igli Mezini , Flavio Quisisana , Mathilde Gilhet , Mathew Prichard , Gabriele Rolle , Marija Burceva , Marta Llopis Mollá , Isabel Kooring

TanzLuzern zeigt in der Box ein Stück über die Rückkehr zur Normalität, zur Nähe, nach der Pandemie.

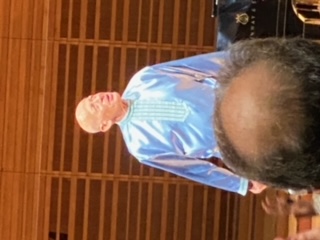

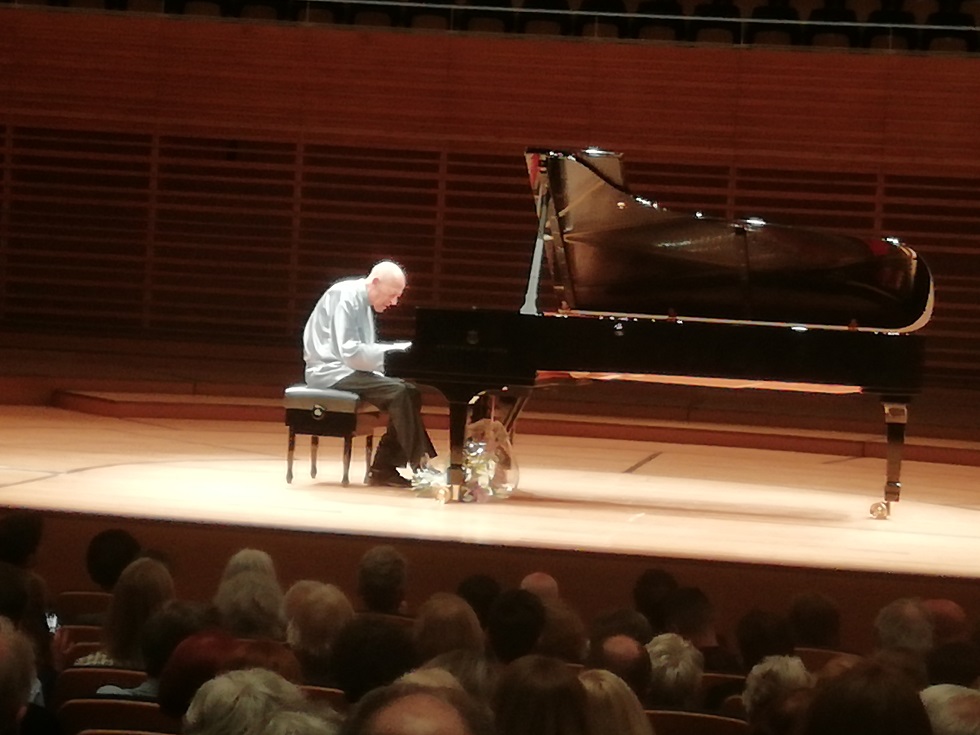

Ganz sanft bauschen sich die lilafarbenen Vorhänge rund um die Box am Theaterplatz, das verleiht ihr eine Leichtigkeit, als wollte sie gleich abheben. Hinter dem Vorhang die Silhouette einer Tänzerin schwach erkennbar. Ein paar Mitglieder des Tanzensembles in knallfarbigen Anzügen, Jeans, weissen Kitteln, grünen Crocs, Sneakers und Schlappen überqueren die Strasse vom Theater in die Box, die Nähe der neuen Tanzproduktion von TanzLuzern ist schon vor Aufführungsbeginn spürbar.

In der Box ist die Tanzfläche mit demselben feinen Vorhang abgegrenzt gegen die Stuhlreihen ringsum. Draussen quaken Enten, zwitschern Vögel, die Silhouette des Wasserturms ist verschwommen sichtbar, ein paar Touristen machen Fotos, die Vorhänge erstarren plötzlich in Unbeweglichkeit.

Suche nach Nähe und Normalität

Um die Pandemie geht es im Stück «Ineptie» (Unsinn, Sinnlosigkeit) der Genfer Choreografin Laurence Yadi, die Pandemie, die mittlerweile schon weit zurückzuliegen scheint. Um die vorübergehend verlorene Nähe, die verlorenen Möglichkeiten von Begegnungen und die Rückkehr zur Normalität. Eine erste Tänzerin erscheint zu sphärischer Musik auf der Tanzfläche, nach und nach kommen andere dazu, bewegen sich alle im selben Tempo, im selben Schritt. Eine versucht kurz auszubrechen, windet sich, fällt wieder in sich zusammen und reiht sich ebenfalls ein. Der Gleichschritt aller hat etwas von Gehorsam, vom Befolgen von Regeln, Bewegung zwar, aber auf Distanz untereinander und zum Publikum. Dann erscheinen die Tänzer, mit ihnen fallen die Vorhänge rund um die Tanzfläche. Es folgt ein erstes Ausbrechen, die Bewegungen werden fliessender, gehen ineinander über. «FuittFuitt» nennt Yadi diesen speziellen Tanzstil, inspiriert von den Maqâms, einem Tonsystem der traditionellen arabischen Musik. Annäherungen geschehen, Verflechtungen, die Tänzer*innen wellen sich an- und gegeneinander, winden sich in fast unmöglichen Körperhaltungen mit einer bewundernswerten Leichtigkeit. Die Musik wird lebendiger, das Ganze erinnert manchmal an die Tanzfläche einer Disco, aber vor allem auch an Ritualtänze. Der Moment der Nahkämpfe in Zeitlupe zeigt auf, wie absolut die Tänzer*innen ihre Körper beherrschen, denn diese unglaubliche Nähe und Langsamkeit verzeihen gar nichts. In die spezielle Bewegungssprache wird auch das Mienenspiel mit einbezogen, als würden sich die Körperverrenkungen bis ins Gesicht weiterziehen.

Aufforderung zum Tanz

Mit einer Handbewegung werden die Fratzen weggefegt, die Musik nimmt noch mal Tempo auf und die kollektive Freude, die fast frenetischen Rhythmen lassen Bilder von arabischen Hochzeiten aufkommen, Bilder von Festen, bei welchen sich die Beteiligten in eine Art Trance tanzen. Der Beat, die Freude an der Bewegung, die lachenden Gesichter sind ansteckend. Im Publikum sind mehr und mehr wippende Füsse zu sehen. Am Ende der Produktion wird man dann auch aufgefordert, mit auf die Tanzfläche zu kommen. Überraschend viele folgen der Aufforderung, überraschend viele überraschen mit überraschend viel Fantasie und Tanzfreude.

Die Nähe des Publikums muss eine grosse Herausforderung sein für die Tänzer*innen, sie ist aber auch eine spezielle Erfahrung für das Publikum: Es entsteht eine Verbundenheit mit dem Ensemble, wie sie so auf der grossen Bühne nie möglich ist. Man wird belohnt mit direktem Augenkontakt, mit einem persönlichen Lächeln, begegnet den Tänzer*innen als «normalen» Menschen, sieht sie mit anderen Augen in ihren Alltagskleidern und, wie um das zu bekräftigen, wird man am Ausgang von einem der Tänzer mit einem fröhlichen: «Tschüss» verabschiedet.

Text: www.gabrielabucher.ch

Fotos: Szenenfotos von Ingo Hoehn www.luzernertheater.ch

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch

www.herberthuber.ch www.leonardwuest.ch

Max Thürig www.maxthuerig.ch

- Aufrufe: 114