Text: www.leonardwuest.ch Fotos: https://www.fsl.swiss/ Fabrice Umiglia

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch

Besetzung und Programm:

Zürcher Kammerorchester

Fabio Biondi Violine und Leitung

Avi Avital Mandoline

Als Reisender in der Musikgeschichte kennt der gebürtige Israeli Avi Avital keine Grenzen, wenn er sich auf die Suche nach Repertoire für seine Mandoline begibt. Wenn das Vivaldi-Konzert mit der Adaption des Bach-Violinkonzerts für Mandoline in einen Dialog tritt oder Tschaikowskys «Jahreszeiten» mit dem wunderbaren Violinkonzert G-Dur von Joseph Haydn kontrastiert, dann entstehen Programme, in dem alle – Solist, Orchester und Publikum – vollkommen Neues entdecken.

Antonio Vivaldi Konzert g-Moll RV 156 für Streicher und Basso continuo

Den Auftakt machte das Zürcher Kammerorchester, geleitet von Fabio Boni, anstelle des kurzfristig erkranken Stammkonzertmeisters Willi Zimmermann, mit Vivaldis Konzert g-Moll RV 156 für Streicher und Basso continuo. Elegant und beschwingt fröhlich fiedelten sich die Musiker durch die Partitur des, schon zu seiner Zeit europaweit bekannten venezianischen Teilzeitpriesters.

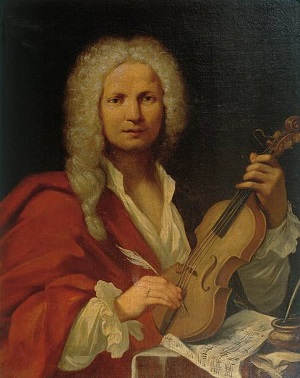

Antonio Vivaldi Der rote Priester

Jeder in Venedig kannte Vivaldi. Aber viele wussten gar nicht wie er wirklich hieß – für sie war er einfach nur der “prete rosso”, der “rote Priester”. Denn bevor Antonio Vivaldi ein berühmter Komponist wurde, war er zum Priester geweiht worden. Außerdem hatte er feuerrote Haare, was in Italien noch viel seltener ist als bei uns. Vielleicht hat Vivaldi auch deshalb seine Haare manchmal unter einer Perücke versteckt.

Dem Publikum, durchwegs eher gesetzteren Alters gefiel dieser muntere Auftakt ins Konzert, was es auch mit reichlich Applaus bekundete.

Johann Sebastian Bach Violinkonzert a-Moll BWV 1041

Grundsätzliches zu Bach: Eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten, die sich bei Bach wie bei kaum einem anderen Komponisten auftut: Versucht man ein möglichst historisch korrektes Spiel, also abgesetzt, schlank und doch kantabel? Sollen die Melodien bescheiden klingen, geistlich oder glamourös? Wie schaffe ich genug Transparenz, so dass das ganze Geflecht der Töne hörbar wird? Und wie lasse ich meine Finger so über die Saiten tanzen, dass die Ecksätze ganz leicht und luftig klingen? Habe ich genug an die Räume gedacht, für die Bach komponiert hat? Hohe Decken, glatte Steinfußböden und viel Hall?

Avi Avital beantwortet all diese Fragen auf seine Art

Beim, von ihm arrangierten Violinkonzert a-Moll BWV 1041 von Johann Sebastian Bach, war dann Avi Avital mit von der Partie mit seiner Mandoline und er hatte, für sich und uns, alle obenstehenden Fragen richtig beantwortet. Avital ist ein junger Künstler (*1978) mit sympathischem Lachmund und dunklem Lockenschopf. Er hat viel Charisma und Persönlichkeit und scheut sich nicht davor, diese in seinen musikalischen Eskapaden auf der Mandoline auch mit viel Leidenschaft zum Ausdruck zu bringen. Leider war sein Instrument nur bei Solosequenzen und Improvisationen gut zu hören, nicht aber im Tutti des Orchesters, aber was man hörte, war ausserordentlich virtuos und es schien fast, als würde die Mandoline das sonst oft übliche Cembalo ersetzen. Trotzdem wusste der erste Teil dieses ausserordentlichen Konzertes zu überzeugen, was auch dem vorzüglichen Streicherensemble des ZKO zuzuschreiben war. “Bachs Musik ist voller Geheimnisse. Egal, wie lange man sie schon spielt, immer gibt es etwas Neues zu entdecken”, schwärmt Avi Avital. “Wenn man ein anderes Instrument einsetzt, kann man die Zeitlosigkeit dieser Musik auf ganz neue Weise erleben.” Mit dieser Erkenntnis und nach langem, kräftigem Applaus, begab man sich zufrieden in die Foyers für die Pause.

Ottorino Respighi «Antiche danze ed arie per liuto», 3. Suite

„Alte Tänze und Weisen für Laute“) ist der Titel einer Reihe von Orchestersuiten. In dem neoklassizistischen Werk greift der Komponist auf Übertragungen von Lauten- und Gitarrentabulaturen des 16. und 17. Jahrhunderts zurück, die der italienische Musikwissenschaftler Oscar Chilesotti (1848–1916) editiert hatte, und arrangierte sie für modernes Instrumentarium. Ein relativ unspektakulärer Auftakt, kennt man Respighis Werke doch sonst eher etwas lebhafter, an mozartsche Virtuosität angelehnt, aber eine ideale Komposition, um «in die Gänge zu kommen». Der Untertitel des Werkes lautet Trascrizione libera per orchestra (freie Transkriptionen für Orchester). Das Publikum genoss vom ersten Ton an und belohnte die Musiker mit langanhaltendem Applaus.

Joseph Haydn Violinkonzert G-Dur Hob. VIIa:4

Es gibt gerade genug Elemente von Haydns frühem Stil in seinen drei Sätzen, die seinen Verbleib im Kanon der echten Werke gestatten“ (H. Robbins-Landon). Seine Solopartie ist insofern ungewöhnlich, als sie praktisch nicht über die dritte Lage hinausgeht und auch sonst kaum Gebrauch von virtuosen Passagen macht. So liegt der Schwerpunkt des Werkes ganz auf der Gesanglichkeit. Die ersten beiden Sätze erinnern an kantable Opernarien aus der Zeit um 1750, besonders schön das Adagio mit seiner weitgespannten Streicherkantilene, die die Mandoline aufgreift und ausschmückt. Das Finale, ein vitaler Kehraus, könnte in jedem Haydn-Divertimento stehen. Avi Avital bot einen fantastischen Haydn, klanglich «a la Napolitaine» mit seinen mediterranen Mandolinenklängen. Virtuos seine Läufe, weich und ausgedehnt die Tremoli. Hier konnte der Solist seiner Virtuosität freien Lauf lassen und zugleich die komplexen Strukturen der Musik mit dem weichen Wohlklang der Mandoline zum Leuchten bringen und wurde dafür vom sachkundigen Auditorium mit langanhaltender Akklamation belohnt.

Pjotr I. Tschaikowsky Aus: «Die Jahreszeiten» op. 37b, Auszüge

Tschaikowsky versuchte typische Stimmungen und Szenarien der jeweiligen Monate einzufangen und musikalisch umzusetzen. So beginnt der “Mai” mit der Atmosphäre einer sternenklaren romantischen Frühlingsnacht. Im September wird eine Jagd musikalisch dargestellt – mit Hilfe der Zitate von typischen Jagdrufen. Hier führte Fabio Biondi «sein» Orchester stehend dirigierend durch die Partitur. Anhand der zwölf Monate des Jahreskreises kann das Orchester hier zwölf intime Stimmungsbilder nachzeichnen. Russischen Charakter hat vor allem ‘Auf der Troika’, wenn im November die Glöckchen des Schlittens und der frohe Gesang der Insassen einen bezaubernden Klang erzeugen. Ein stimmiger Abschluss des Konzertes an diesem lauen Frühlingsabend. Das Publikum belohnte die Künstler*innen mit einem kräftigen Schlussapplaus, der nicht aufhörte, bis uns die Protagonist*innen als Zugabe ein kleines Stück von Vivaldi und, da der Applaus nicht nachliess, noch einige Takte Bach obendrauf gewährten. Fazit. Ein spannendes Konzerterlebnis der etwas anderen Art, erfrischend und erfreuend, dank einem ausserordentlichen Solisten, einem, für uns eher exotischen Instrument und dem fabelhaften Zürcher Kammerorchester.

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: Vanessa Bösch und www.zko.ch

Homepages der andern Kolumnisten: www.herberthuber.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.maxthuerig.ch

Valentin Silvestrov

Bagatelle für Klavier op. 1 Nr. 2

Robert Schumann (1810–1856)

Klavierquartett Es-Dur op. 47

Felix Mendelssohn (1809–1847)

Oktett Es-Dur für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli op. 20

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)

Trio für für Violine, Violoncello und Klavier e-Moll op. 67

Michael Häfliger Intendant des Lucerne Festival hiess die Besucher im praktisch vollbesetzten Konzertsaal dieses, aus gegebenem Anlass kurzfristig zu einem Benefizkonzert umgewandelten Event, herzlich willkommen, bedankte sich bei den mitwirkenden Musikern, die auf eine Gage zugunsten der guten Sache verzichteten, ebenso Dank an das KKL Luzern, das die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellte. Sämtliche Erträge des Abends flössen an das IKRK und dessen Partnerorganisationen zur finanziellen Unterstützung deren Hilfsprojekte in der Ukraine und den angrenzenden, von grossen Flüchtlingsströmen betroffenen Staaten.

Dann übergab er das Wort an Jürg Kesselring, Mitglied der Assemblée des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), der in seinem Speech, nebst Dankesworten auch erwähnte, wie wichtig es sei, mit Musik, die weltweit verstanden würde und verbinde, ein Zeichen zu setzen gegen das Furchtbare, was sich im Moment grad dort abspiele. Nach diesen besinnlichen, nachdenklich stimmenden Worten gings dann zum musikalischen Teil über, dem Häfliger noch vor fügte, dass nicht die im Programmheft gelisteten 3 Romanzen von Schumann zur Aufführung gelangen, sondern das Werk eines der bekanntesten zeitgenössischen ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov (* 30. September 1937 in Kiew, Ukrainische SSR). Anmerkung der Redaktion: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine floh Silvestrov mit Tochter und Enkelin im März 2022 nach Berlin

Valentin Silvestrov Bagatelle für Klavier op. 1 Nr. 2

Als «erhabene Belanglosigkeiten» hat Valentin Silvestrov seine Bagatellen einmal bezeichnet. Kleinigkeiten, Lappalien? Das wäre dem Ukrainer gewiss zu wenig, denn in diesen Stücken gibt es «nichts ausser Musik». Die Bagatellen sind in den

letzten anderthalb Jahrzehnten so etwas wie Silvestrovs Lieblingsgattung geworden. Fünf Sammlungen liegen inzwischen vor, die erste – mit drei Beiträgen – stammt aus dem Jahr 2005.

«An den Bagatellen interessiert ihn in erster Linie die Melodie, doch nicht als etwas Fertiges, sondern als Antwort auf ‹augenblicklich› aufblitzende und das Ohr des Komponisten nicht mehr loslassende Intonationen, Rufe, Motive», so der

Komponist. Es sind kurze Momente des «Verweile doch»,

Augenblicke des Besonderen, die Silvestrov musikalisch

erfasst und aus ihrer Flüchtigkeit in etwas Bleibendes hinüberführt. Für dieses kurze Amuse d’oreille von grad mal ungefähr zwei Minuten betrat die ganz in schwarz gekleidete russische Pianistin Yulianna Avdeeva (* 1985 in Moskau) die Konzertbühne und intonierte die, bei uns bis dato selten aufgeführte, sehr slawisch klingende Petitesse, mit viel Feingefühl und Respekt. Da das Werk kein, oder eher ein recht unspektakuläres Finale hat, das das Publikum sichtlich verunsicherte, applaudierte dieses denn auch erst, als die Künstlerin sich schliesslich erhob.

Noch eine Besonderheit: Silvestrov hat jedem Stück genaue Pedalangaben beigefügt. Der Bedeutung der Oberstimme gibt er Ausdruck durch die Bemerkung: «Mit der linken Hand etwas leiser spielen als mit der rechten.“

Robert Schumann (1810–1856) Klavierquartett Es-Dur op. 47

Traum statt Triumph: Je weniger Stimmen, desto intensiver die Musik. Robert Schumann gelang in seinem Klavierquartett Es-Dur op. 47 ein intensives, jedoch nach innen gerichtetes Werk..„Schrecklich schlaflose Nächte – wie immer!“ und fünf Wochen intensiven Komponierens verdankt das Klavierquartett Es-Dur op. 47 sein Entstehen. Dennoch ist das Werk kein rauschafter Abschluss von Robert Schumanns sogenanntem Kammermusikjahr 1842 geworden, sondern ein zurückgenommener, fast schon verträumter Blick ins Innere des Komponisten. Hier ist wenig von der Opulenz des kurz vorher entstandenen Klavierquintetts op. 44 zu spüren – trotz der gemeinsamen Tonart Es-Dur. Die russische Pianistin und die drei Solisten des Lucerne Festival Orchestra harmonierten grandios, verständigten sich mittels Gestik und Augenkontakt, keine(r) wollte sich in den Vordergrund spielen, sondern ordnete das Spiel dem Ganzen unter. Kein triumphales Zurschaustellen klanglicher Möglichkeiten, kein Klavierkonzert mit obligatem Streichquartett: mit einer Stimme weniger schafft Schumann im Klavierquartett mehr Kammermusik. Ein ebenso zartes wie dichtes Gewebe wird hier gesponnen; Streicher und Klavier verschmelzen – ganz ohne pianistische Vorherrschaft – zu einem organischen Gesamtklang. Clara Schumann, die das Werk zusammen mit dem Geiger Ferdinand David und Niels Wilhelm Gade an der Bratsche aus der Taufe hob (man wäre gern dabei gewesen…!), war „wahrhaft entzückt von diesem schönen Werke, das so jugendlich.“ Und so frisch und jugendlich tönte die Intonation der vier Künstler denn auch, ohne Pathos und schwülem Geschwelge, dennoch romantisch aber nicht süss. Das Auditorium geizte denn auch nicht an Applaus und klatschte das Quartett noch etliche Male auf die Bühne zurück.

Felix Mendelssohn (1809–1847) Oktett Es-Dur für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli op. 20

Nachdem der Konzertflügel weggerollt worden war, positionierte sich das Streichoktett auf der Konzertbühne. Der 14-jährige Felix Mendelssohn-Bartholdy galt als Wunderkind. Seit einigen Jahren erhielt er Kompositionsunterricht bei Carl Friedrich Zelter, außerdem spielte Felix schon früh Klavier “wie der Teufel”. Aus seinem Sohn sollte etwas werden, hatte der Vater – ein reicher Bankier – früh beschlossen.

Mit bloss 16 Jahren schrieb der hochbegabte Sprössling dann dieses Oktett. Der erste Satz ist „Zeugnis und Symbol strahlender Jugend“ (Eric Werner). Er wird vom Elan seines Hauptthemas getragen, einem jubelnden Aufschwung der ersten Geige über Tremoli der Mittelstimmen und absteigendem Bass. Wie dieser Beginn so ist der Klang des gesamten Satzes ein Geniestreich – in der Gruppierung der Streicherpaare, im Spiel mit den Klangfarben und Registern. Ebenso souverän ist die Form gehandhabt. Die quicklebendige Überleitungsfigur wird sogleich in Originalgestalt und Umkehrung eingeführt, das Seitenthema schon in der Exposition mit dem Hauptthema verschränkt, der Bogen der Durchführung spannt sich von zarter Zurücknahme bis zu dramatischer Entladung, nach der in gewaltigem Anlauf die Reprise erreicht wird. Höhepunkt des Satzes ist jedoch die Coda, in der die Emphase des Hauptthemas nochmals gesteigert wird.

Gar eine Art Szenenapplaus für das Oktett

Die Solist*innen, zwei Damen, sechs Herren, statt wie üblich mit zwei Celli, nur mit einem, dafür ergänzt durch einen Kontrabass.boten Kammermusik vom Allerfeinsten, ab dem ersten Ton bis zum furiosen Finale und so verwunderte auch nicht, dass das Publikum gar schon nach dem ersten Satz begeistert applaudierte, was die Musiker*innen mit einem nachsichtigen, aber auch freudigem Lächeln im Gesicht kurz innehalten liess, bevor sie das Andante in Angriff nahmen.

Andante geht eigene Wege

Das Andante geht harmonisch und formal eigene Wege. Den Beginn der Bratschen in c-Moll beantworten die vier Geigen mit einem schubertischen Lyrismus in der Tonart des Neapolitaners Des-Dur. Diesem harmonischen Vexierspiel entspricht das motivische: Eine Triolenfigur aus dem Hauptthema wird zum Klanggrund für das zweite Thema und bestimmt die Durchführung. Dazwischen stehen achtstimmige, polyphone Gewebe aus dauernden Vorhalts Bildungen, die an die kontrapunktischen Schönheiten des späten Mozart erinnern. Wie im Andante von dessen Jupitersinfonie wird das Hauptthema erst ganz am Schluss wiederholt. Das Scherzo beschrieb Fanny Mendelssohn auf anschauliche Weise: „Das ganze Stück wird staccato und pianissimo vorgetragen, die einzelnen Tremulando-Schauer, die leicht aufblitzenden Pralltriller, alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet, man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben, ja man möchte selbst einen Besenstil zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu folgen. Am Schlusse flattert die erste Geige federleicht auf – und alles ist zerstoben.“ Der Schluss des Zitats ist selbst ein Zitat, eben aus der erwähnten Stelle im Faust.

Zitiert Mendelssohn Händels «Messias»

Das Finale hat mit dem Scherzo den Charakter des Perpetuum mobile und die Meisterschaft im Kontrapunkt gemein. „Der Mendelssohnsche Contrapunct verleugnet alles steife Schulpathos, regt behendig und anmuthig seine schlanken Glieder und bekommt bei schöner Sangbarkeit der Subjecte rhetorische Kraft“, meinte ein Wiener Kritiker der damaligen Zeit. Die „Sangbarkeit des Subjekts“, das sich zu Beginn aus dem Gewimmel der tiefen Streicher fugenartig in die Höhe hebt, rührt vom ersten Satz her: Es ist nichts anderes als dessen variiertes zweites Thema. Das Gegenthema des Fugatos dürfte den Hörerinnen und Hörern ebenfalls vertraut sein: Es handelt sich um jene Folge von drei Quartsprüngen, die schon Händel im Halleluja seines Messias für ein majestätisches Fugato benutzt hatte. Der junge Mendelssohn kostete die kontrapunktischen Möglichkeiten dieses Themas kongenial aus – bis hin zu einem siebenstimmigen Doppelfugato, das von der Wiederaufnahme des Scherzo Themas gekrönt wird. Die acht Solist*innen des Lucerne Festival Orchestra boten eine grandiose Umsetzung des, leider, selten aufgeführten Werkes und durften dafür einen langanhaltenden stürmischen Applaus der begeisterten Zuhörer geniessen, bevor die Konzertpause folgte, in der man nun, nach Corona, auch wieder mit einem Cüpli im Foyer anstossen konnte.

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) Trio für Violine, Violoncello und Klavier e-Moll op. 67

Nachdem der Konzertflügel wieder an den richtigen Ort gerollt worden war, kamen mit Anne Sophie Mutter (Violine) und Kian Soltani (Cello), die eigentlichen «Headliner» dieses Konzertes auf die Bühne, zu denen sich auch noch die Pianistin Yulianna Avdeeva gesellte.

Grundsätzliches zu Schostakowitschs Komposition

Am 11. Februar 1944 verstarb der Musik- und Literaturwissenschaftler Iwan Sollertinski mit nur 41 Jahren, am Tag danach setzte sich Dmitri Schostakowitsch hin und begann, dem Freund mit seinem Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67 ein Andenken zu komponieren. Denn Sollertinskis früher Tod traf Schostakowitsch tief. Wenige Tage zuvor noch hatte Sollertinski einführende Worte zu Schostakowitschs Achter Symphonie gesprochen. Seinen Schmerz über den Tod des Freundes versuchte Schostakowitsch am 15.Februar 1944 der Witwe Sollertinskis zu beschreiben: “Liebe Olga Pantelejmonovna! Das Unglück, das mich traf, als ich vom Tode Iwan Iwanowitschs erfuhr, kann ich nicht in Worte fassen. Er war mein nächster und teuerster Freund. Meine ganze Entwicklung verdanke ich ihm. Ohne ihn zu leben wird mir unerträglich schwerfallen…”

Das im August 1944 vollendete Klaviertrio, ist wahrscheinlich das Allertragischste im Schaffen Schostakowitschs, denn tatsächlich mischt sich in die Trauer um den Freund auch Not und Elend der Kriegszeit hinein. Dass Schostakowitsch im Finale ein Thema aus der jüdischen Volksmusik verwandte, deutet zweifelsohne auf seine Trauer um die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden hin. Dieses jüdische Thema aus seinem Klaviertrio griff Schostakowitsch 1960 nochmals auf, als er sein achtes Streichquartett schrieb, “den Opfern des Faschismus und des Krieges gewidmet”. Im Klaviertrio ist es das Cello, das mit fahlen Flageolett-Tönen beginnt; Kanon artig antwortet die Violine. Dass alles Helle in diesem dunklen Werk trügerisch ist, entpuppt sich im energiegeladenen und bedrohlich wirkenden Scherzo. Im Largo hebt Schostakowitsch eine Totenklage an: Mit schweren Klavierakkorden schreitet die Musik als Passacaglia daher, quasi ein letztes Aufbäumen und in der Art eines Totentanzes klingt das Werk dann aus – makaber, leise und unerbittlich.

Diese schmerzlichen, manchmal sehr düsteren Tonformationen wussten die drei Protagonist*innen aufs trefflichste umzusetzen. Das einfühlsame Spiel, gepaart mit ihrer meisterhaften Spieltechnik, widerspiegelte die Verzweiflung und den Schmerz des Komponisten ein – drücklich und dringlich. Das düstere Brummen des Cellos, die spitzen Pizzicato der Violine oder die dunklen Harmonien des Pianos nachvollzogen die Stimmung, in der sich Schostakowitsch befunden haben muss.

Nach dem Ausklingen der letzten, feinen Laute applaudierte das Auditorium denn auch nicht euphorisiert, eher respektvoll, nachdenklich, aber deswegen nicht weniger begeistert.

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.lucernefestival.ch Peter Fischli und Priska Ketterer

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch maxthuerig.ch

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch

Besetzung und Programm:

Claire Huangci Piano

Daniel Dodds Violine

Dominik Fischer Viola

Alexander Kionke Violoncello

RICHARD STRAUSS

“’s Deandl is harb auf mi” für Streichtrio TrV 109

RICHARD STRAUSS

Arabischer Tanz für Klavierquartett TrV 169

HANS SOMMER

Klavierquartett g-Moll (1870/1884), schweizerische Erstaufführung

ROBERT SCHUMANN

Klavierquartett Es-Dur op. 47

Allgemeines zu Kammermusik

Kammermusik ist die Königin der schönen Künste. Das intime Zusammenspiel im kleinen Ensemble schult das Gehör, fördert die Empathie, trainiert die Synchronität und hält für die Mitwirkenden wahrlich erhabene emotionale Momente bereit. Der Mensch als soziales Wesen gelangt hier zur vollen künstlerischen Entfaltung und erlernt in feinsten Nuancen, was sich später zum Beispiel auf das Zusammenspiel in einem Orchester in positivster Weise übertragen lässt.

Passendes Ambiente für Weltklassemusikerlebnis

Im prächtigen Zeugheersaal kann man sich sehr gut vorstellen, welche Atmosphäre jeweils in den feudalen Salons der «Haute Volée» in Paris, Wien, Berlin, Prag oder Budapest entstand, wenn die begüterten Gastgeber zu einer Kammermusik Soirée baten. Etwas, was sich auch , wenn halt in kleinerem und anderem Rahmen, die letzten zwei Jahre während der Pandemie, in abgeänderter Form zutrug. So gaben Popgrössen und YouTube Stars online per livestream Konzerte für eine erlesene Schar ihrer Fans und Followers, ab und zu gar exklusiv für einzelne Personen, es gab auch Musiker*innen, die in Privatwohnungen physisch präsent Konzerte gaben.

Konzert auch zu sehr «kundenfreundlicher» Zeit

Die Kammermusikkonzertreihe der Festival Strings Lucerne hat sich bereits sehr gut etabliert und kommt bei Musikliebhaber*innen sehr gut an. Auch die Aufführungszeit um 17.00 Uhr ist ideal, so bleibt auch noch Zeit um anschliessend mit einem feinen Nachtessen den Sonntag perfekt zu machen.

Intendant Hans – Christoph Mauruschat begrüsste die zahlreich erschienenen Gäste und zeigte sich erfreut, dass man jetzt wieder im «normalen» Modus konzertieren könne, was natürlich das Konzerterlebnis für Besucher wie auch für Musizierende erheblich erfreulicher mache.

Richard Strauss “’s Deandl is harb auf mi” für Streichtrio TrV 109

So «harb» (Altweaner Ausdruck für bös) war das etwa sechseinhalbminütige Werk überhaupt nicht, im Gegenteil erfreuten die typisch Strauss’ schen Klänge die Konzertbesucher mit der musikalischen Umsetzung der Lebensfreude der Donaustädter, dies noch ohne Mittun der Pianisten, die sich aber auch schon auf ihren Hocker am Konzertflügel gesetzt hatte und so startbereit war für ihr mitspielen im nun folgenden kurzen akustischen Ausflug in den Orient.

Richard Strauss Arabischer Tanz für Klavierquartett TrV 169

Der Festmarsch D-Dur TrV 136 (von 1884?) zur silbernen Hochzeit seiner Großeltern (mit einem dem Ständchen eng verwandten Trio) ist ein frischer Vorbote der späteren Märsche aus den 1920er-Jahren. Die Zwei Stücke TrV 169 wurden 1893 kurz nach dem ‘Guntram’ in Weimar komponiert und zeigen einen gänzlich anderen Komponisten, insbesondere die Nummer 1, ‘Arabischer Tanz’. Man hat das Gefühl, hier beweist uns einer schon vor 120 Jahren, was Multi-Kulti, was Crossover bedeutet – hier fühlen sich die Streicher, die kongenial von der Pianistin unterstützt werden, sichtlich in ihrem Element und agieren entsprechend schwungvoll bei dem rasanten Kamelritt durch die Sanddünen der Wüste. . Egal wem Sie diese Miniatur vorlegen – kaum jemand wird auf den Namen des Komponisten kommen.

Hans Sommer Klavierquartett g-Moll , schweizerische Erstaufführung

Da noch nie gehört, schwierig zu beurteilen, aber immer spannend, bis anhin wenig beachtete Perlen deutschen Musikschaffens zu entdecken und mutig, ebensolche zu programmieren.Das Werk gefällt durch einen schönen Dialog zwischen Streichern und Klavier. Der zweite Satz ist sehr lyrisch, und es gibt in ihm längere Solopassagen für das Klavier. Sommers Tonsprache klingt einem gänzlich vertraut in den Ohren. Zwar entstand das Stück zwischen 1870 und 1884, also in unmittelbarer Nähe zu den Klavierquartetten op. 25 und 26 von Johannes Brahms, sein Stil steht aber vor allem in deutlicher Nähe zu Beethoven. Die Behandlung der Streichinstrumente lässt immer wieder an dessen späte Streichquartette denken und die solistischen Stellen des Klaviers, z. B. der Beginn des zweiten Satzes, wecken immer wieder Assoziationen an Beethovens Sonatenschaffen. Das Stück zeichnet sich mitunter aber auch durch einen sehr elegischen und schwärmerischen, „romantischen“ Ton aus. Äußerst auffällig sind kontrapunktisch gestaltete Passagen, die immer wieder in eine vollstimmige Akkordik oder in ein Unisono münden. Man wird, sofern einem dieses Urteil beim ersten Hören zusteht, Sommers Klavierquartett wohl kaum ein besonders innovatives Werk nennen können, aber seine Mittel beherrscht er souverän und bringt sie mit großem Klangreiz zur Wirkung, ein Reiz, der aber beim eher unscheinbaren, unspektakulären Finale völlig fehlt und den Effekt hat, dass kaum jemand mitbekommt, dass hier das Werk endet und so das applaudieren vergisst, was wiederum die ausgezeichneten Musiker sichtlich verwirrt und ratlos dastehen lässt, bevor sie sich hinter der Bühne in eine kurze Pause begeben.

ROBERT SCHUMANN Klavierquartett Es-Dur op. 47

„Schrecklich schlaflose Nächte – wie immer!“ und fünf Wochen intensiven Komponierens verdankt das Klavierquartett Es-Dur op. 47 sein Entstehen. Dennoch ist das Werk kein rauschafter Abschluss von Robert Schumanns sogenanntem Kammermusikjahr 1842 geworden, sondern ein zurückgenommener, fast schon verträumter Blick ins Innere des Komponisten. Hier ist wenig von der Opulenz des kurz vorher entstandenen Klavierquintetts op. 44 zu spüren – trotz der gemeinsamen Tonart Es-Dur.

Zurückhaltende, trotzdem expressive Kammermusik

Kein triumphales Zurschaustellen klanglicher Möglichkeiten, kein Klavierkonzert mit obligatem Streichquartett: mit einer Stimme weniger schafft Schumann im Klavierquartett mehr Kammermusik. Ein ebenso zartes wie dichtes Gewebe wird hier gesponnen; Streicher und Klavier verschmelzen – ganz ohne pianistische Vorherrschaft – zu einem organischen Gesamtklang. Mal ein schöner Dialog von Alexander Kionkes Cello und Claire Huangcis Klavier, gefolgt von einem akustischen Flirt der Pianistin mit Daniel Dodds an der Violine. Ebenso schrieb Robert Schumann auch ein paar schöne Sequenzen für die Viola von Dominik Fischer in die Partitur.

Clara Schumann, die das Werk zusammen mit dem Geiger Ferdinand David und Niels Wilhelm Gade an der Bratsche aus der Taufe hob, war „wahrhaft entzückt von diesem schönen Werke, das so jugendlich.“ Die vier Protagonist*innen auf der Bühne agierten äusserst souverän, harmonisch, mit purer Spiellust und sichtlichem Vergnügen, ein Vergnügen, dass auch das begeisterte Auditorium mit ihnen teilte und später in einem stürmischen, langanhaltendem Schlussapplaus auch ausdrückte.

Einmal mehr ein Highlight in der Kammermusikreihe der Strings, dem, da bin ich mir sicher, noch einige folgen werden im dafür bestens geeigneten Zeugheerrsaal des Luzerner Schweizerhofs

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: https://www.fsl.swiss/ Fabrice Umiglia

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch

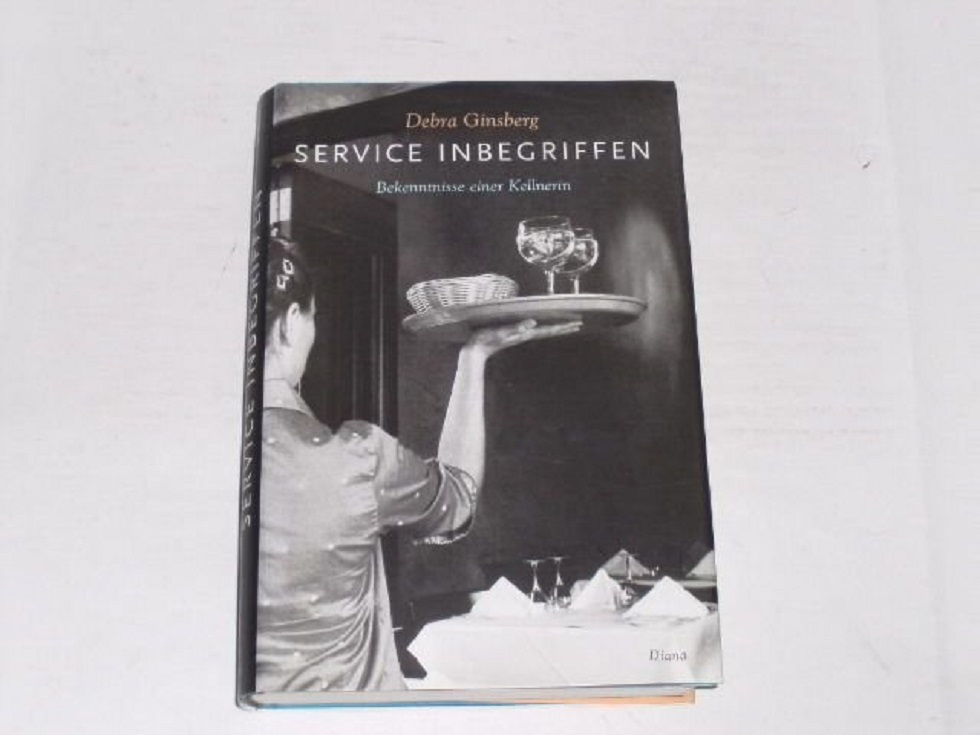

Ab wann eigentlich ist in der Schweiz Service im Gastgewerbe inbegriffen? Und wie steht es heute mit den «Übertrinkgeldern» neudeutsch: Over Tipps? Vor Einführung «Service inbegriffen» im Jahre 1974 war die Verunsicherung in der Schweiz extrem gross. Sowohl beim Service-Personal als auch bei den Gästen. Es gab nämlich gar keine Regeln. Allmählich erhielt das Personal einen rechtlichen Anspruch auf zehn Prozent. Es sei oft entwürdigend gewesen, sagte eine Café-Angestellte damals der Presse, auf das Wohlwollen des Gastes angewiesen zu sein und gewissermassen als Bittsteller am Tisch zu stehen, bis das Trinkgeld ausgerechnet und bezahlt war.

Es war einmal

Auch wir haben diese Zeit erlebt. Als Angestellte und dann als Unternehmer. So verdiente ich zum Beispiel in den 1960iger Jahren als Kellner Praktikant 280 CHF pro Monat. Zusätzlich gab es aus der Trinkgeld Kasse (dieses musste man melden und abgeben, mit Datum versehen und von welchem Gast). Ein Verstoss gegen diese Regel konnte zur fristlosen Entlassung führen. Ende Monat wurde der ganze Betrag nach «Hierarchie» Punkten verteilt. Denn der «Maître» schaufelte ja weit mehr in das Kässeli als wir «Gangos».

Als wir 1967 selbständige Unternehmer wurden, herrschte ein föderalistisches Trinkgeld Chaos. Damals kostete ein Halbliter Epesses einen «Fünfliber» und ein «Füfzgi» war bereits ein fürstliches Trinkgeld. An den Wirte-Versammlungen ging es zu und her wie in Gotthelfs Chäserei in der Vehfreude . Ein Sündenfall sei es «Service inbegriffen» einzuführen. Man könne doch nicht den Gästen, ohne zu fragen, das Trinkgeld auf die Rechnung «tätschen». Man werde dann schon sehen, wie die Leistungen wie, aus dem Mantel helfen, oder an den Platz begleiten und freundlich lächeln bald einmal der Vergangenheit angehören täten. Die Luft im Versammlungs Säli war ob des von Villiger gesponserten Stumpen Rauches zum Abstechen dick. Nicht einmal das offerierte Zvieri Plättli und der kühlende Wein vermochten die erhitzten Gemüter abzukühlen.

Endlich Einigung in Sicht

Nun 1974 einigten sich der Wirte Verband, der Hotelier-Verein, die Organisation der alkoholfreien Betriebe mit der Gewerkschaft der Hotel- und Restaurant-Angestellten (Union Helvetia) darauf, «Service inbegriffen» einzuführen. Im Vertag stand aber auch «Dem Bedienungspersonal ist es untersagt, auf zusätzliche Bediengelder «auszugehen.»

Fazit: Es ist heute üblich, dass der «zufriedene» Gast aufrundet. Mit Betonung auf «zufriedener» Gast. Doch niemand ist verpflichtet dies zu tun. Schlechter Stil ist es, wenn sich der Gast bei mangelhaftem Service mit Kleinstbeträgen rächt: Dann sollte er lieber gar nichts geben. Ausserdem: «Man bestraft guten Service nicht mit Trinkgeld-Entzug wegen schlechter Küche». Durchaus stilvoll ist es, die gastgeberischen Leistungen auch verbal zu loben.

So lässt man die «Overtipps» bar auf dem Tisch liegen oder legt sie in die Mappe oder auf den Teller mit der Rechnung. Es sind meistens 5 – 10 % des Rechnungsbetrages. Bei Bezahlung mit Kreditkarte gebe ich zum Beispiel das Trinkgeld separat. Kommt die Küche zu kurz? In einem Betrieb, wo harmonischer Teamgeist gelebt wird, landen die «Overtipps» in einem separaten Kässeli. Entscheidet der Arbeitgeber über die Verteilung, braucht es aber die Zustimmung aller Mitarbeitenden. Somit kann sichergestellt werden, dass diese immer gleich und fair abläuft.

Trailer zum Schweizer Film “Service inbegriffe”

https://youtu.be/uVVfAlV3rwY?t=12

Text www.herberthuber.ch

Fotos: www.pixelio.de

Homepages der andern Kolumnisten: www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch www.maxthuerig.ch