Andreas Ottensamer, Klarinette Schumann Quartett, Theater Casino Zug, 6. April 2019,besucht von Gabriela Bucher – Liechti

Besetzung und Programm:

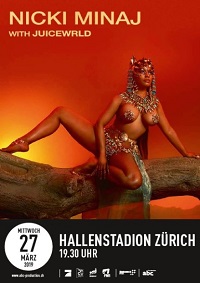

Andreas Ottensamer Klarinette

Schumann Quartett:

Erik Schumann Violine

Ken Schumann Violine

Liisa Randalu Viola

Mark Schumann Violoncello

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichquartett Es-Dur op. 12

Leoš Janáček

Streichquartett Nr. 2 «Intime Briefe»

Carl Maria von Weber

Klarinettenquintett B-Dur op. 34

Rezension:

Das Schumann Quartett, das sind die drei Brüder Erik Schumann, erste Violine, Ken Schumann, zweite Violine, Mark Schumann, Cello und Liisa Randalu, Bratsche. Sie spielten vergangenen Samstag im Casino Zug, und wie sie spielten! Vom ersten bis zum letzten Ton des Streichquartetts Nr. 1 in Es-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy war man gefangen und hörte und schaute gebannt hin, fasziniert vom unglaublich präzisen Zusammenspiel der vier Ausnahmemusiker, von den Phrasierungen, der Lust am Spielen. Wie aus einem Guss musizieren und verschmelzen sie zu einem einzigen homogenen Klangkörper, nur ab und zu schält sich eines der Instrumente virtuos aus dem Klangteppich. Der erste Satz innig, mit Zurückhaltung dort, wo sie gefragt ist, das Allegro leicht und luftig und mit jugendlicher Frische, hingehauchte Passagen im Andante espressivo, mit schmerzvollem, glühendem Verlangen im Molto Allegro.

Liebe und Leidenschaft

Gebannt, begeistert und fasziniert erwartete man die «Intimen Briefe» von Leoš Janáček. Janáček schrieb das Werk im Alter von 74 Jahren und widmete es Kamila Stöslová, seiner 38 Jahre jüngeren Geliebten. Dazu schrieb er ihr: «Jetzt habe ich begonnen, etwas Schönes zu schreiben. Unser Leben soll darin enthalten sein. Es soll «Liebesbriefe» heissen. Ich glaube, es wird reizend klingen. (…) Es ist meine erste Komposition, deren Töne von all dem Liebeswürdigen durchglüht sind, das wir miteinander erlebt haben.» Wie die jungen Musiker die Gefühle dieses um zig Jahre älteren Mannes übersetzten war schlicht grandios. Das «Thema der Frau», hingehaucht von Bratsche und Cello, in absoluten Pianissimi, die innigen Betrachtungen, der Sturm der Gefühle. Zwischen zärtlichen Schwärmereien und leidenschaftlichen Beteuerungen, alles war spür- und hörbar. Auch die Verzweiflung im Vivace im zweiten Satz und immer wieder unterschwellig das Sehnsuchtsthema. Dabei aber auch Leichtfüssigkeit, dann der bebende Ausbruch im dritten Satz und zuletzt, im Allegro, das schmerzvolle, glühende Verlangen, die drängende Sehnsucht. Das alles bringen die vier Musiker mit einer solchen Überzeugung, einer solchen Ernsthaftigkeit und ohne Manierismus, ohne grosse Gesten herüber, das Publikum war verzaubert.

Unglaubliche Läufe

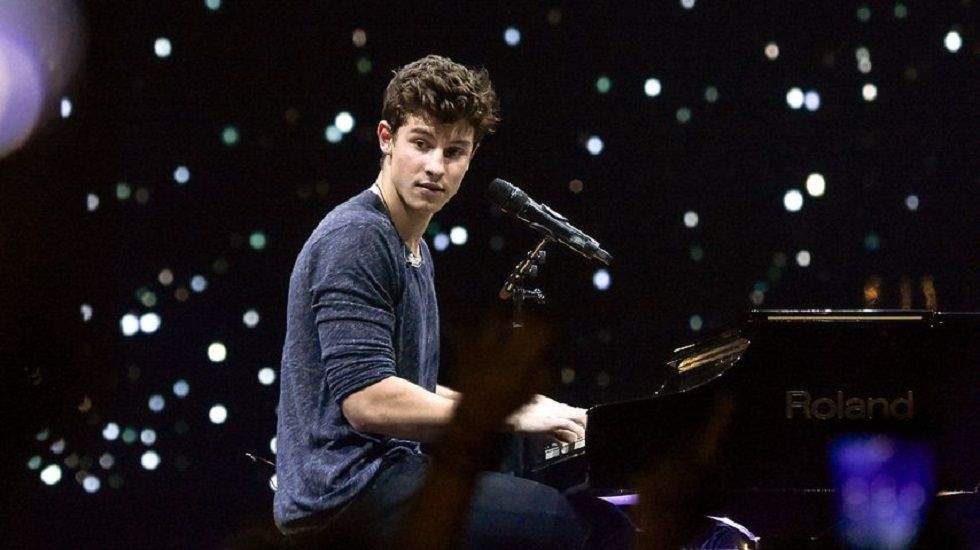

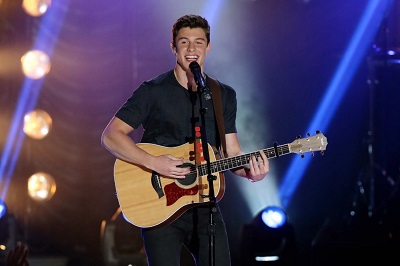

Nach der Pause folgte das Klarinettenquintett B-Dur Op. 34 von Carl Maria von Weber mit Andreas Ottensamer, dem ersten Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker. Schwindelerregende Läufe legte Ottensamer hin, mit einer unglaublichen Leichtigkeit, Pianissimi, welche man so bei einer Klarinette noch nicht gehört hat, nicht für möglich halten würde. Kein noch so schneller Lauf konnte ihm etwas anhaben, im Gegenteil, es schien ihm richtig Spass zu machen. Locker sass er da und lächelte immer wieder komplizenhaft zu seinen Musikerkollegen rüber.

Die Unkompliziertheit der Musiker war unglaublich wohltuend und übertrug sich auch aufs Publikum. Obwohl eher im oberen Alterssegment, liess es sich dazu hinreissen, mit Stampfen die fünf immer wieder aufs Podium zu holen. Ottensamer versprach etwas ganze Neues als Zugabe, hantierte nicht sofort ganz erfolgreich mit seinem IPad und erklärte, sie hätten da auf dem Weg nach Zug was ausprobiert: Das Venezianische Gondellied für Klavier von Mendelssohn ihn einer mehrfach bearbeiteten Version nun für Streichquartett und Klarinette. Wenn er bei Weber mit Virtuosität brilliert hatte, spielte er jetzt noch seine ganze Musikalität aus und liess seine Klarinette singen, samtweich und verführerisch

Ein Ausnahmetalent und eine Entdeckung

Andreas Ottensamer, ein Ausnahmetalent, das Schumann-Quartett eine Entdeckung und eine wahre Freude zu sehen, wie unkompliziert und locker es auf der Bühne zugehen kann. Wenn das die neue Generation der klassischen Musiker ist, dann besteht Hoffnung, dass auch Junge sich nach und nach dafür begeistern lassen und die manchmal etwas angestaubte Atmosphäre in den Konzertsälen langsam aufgebrochen wird.

Text: www.gabrielabucher.ch Fotos: http://www.theatercasino.ch/

- Aufrufe: 378