Festival Strings Lucerne, 2. Saisonkonzert Konzert Reihe Luzern „Vienna meets Lucerne“, KKL Luzern, 7. März 2019, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Festival Strings Lucerne

Tobias Lea Viola

Matthias Schorn Klarinette

Sophie Dervaux Fagott

Daniel Dodds Violine & Leitung

Richard Strauss: Streichsextett aus der Oper Capriccio op. 85

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364

Richard Strauss: Duett-Concertino für Klarinette, Fagott und Kammerorchester F-Dur TrV 293

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201

Rezension:

Eine Stradivari, genauer, die Stradivari-Violine «Sellière» (vor 1680), deren Marktwert schätzungsweise bei über einer Million Franken liegt, wird Dir nicht grad jeden Tag zur Verfügung gestellt. Umso grösser ist die Freude der Musiker der Festival Strings Lucerne, dass ihr Chef, Daniel Dodds, ab sofort auf einer weiteren solchen seine Kunst ausüben kann, spielt er doch sonst die Stradivarius „Ex Hämmerle ex Baumgartner“ von 1717, die ihm von der Stiftung Festival Strings Lucerne zur Verfügung gestellt wird. Nachdem die «Sellière» die letzten 40 Jahre im Banktresor auf ein Comeback gewartet hatte, fand diese Wiederauferstehung vor vollen Rängen statt, sogar der dritte Balkon im Konzertsaal des KKL in Luzern wurde geöffnet.

Richard Strauss: Streichsextett aus der Oper Capriccio op. 85

Quasi zum Einspielen, obwohl als Schweizer Erstaufführung in der Streichorchesterfassung, diente diese, am 28. Oktober 1942 im Nationaltheater München uraufgeführte, Strauss Komposition. Bereits hier festigten die „Strings“ einmal mehr ihren Ruf eines Kammerorchesters von Weltruf zu sein und demonstrierten auch an diesem besonderen Konzertabend ihr Wiener Flair. Zitat Homepage der Strings: Als künstlerischer Leiter der Festival Strings kombiniert Daniel Dodds den warmen expressiven Klang der Festival Strings – das Kennzeichen der Wiener Klangtradition derer Gründer Rudolf Baumgartner und Wolfgang Schneiderhan – zusammen mit einem nuancierten feingeschliffenen Sinn für Stil und musikalisches Timing, um Musik hervorzubringen, welche mit ihrer Fülle an Farbe und Drama fesselt. Bereits hatte das Luzerner Renommier – Kammerorchester das Publikum im Sack und durfte den dementsprechenden Beifall ernten.

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364

Daniel Dodds hatte für dieses, ganz spezielle Konzert, drei exquisite Solisten der Wiener Philharmoniker eingeladen, von denen als erster der Solobratschist Tobias Lea zum Einsatz kam. Dies verstärkte natürlich zusätzlich das „Wienerische“ in der Klangfarbe, obwohl Daniel Dodds, als Halbaustralier und Tobias Lea gebürtig aus Adelaide (Australien), ja nicht in ein Wiener Umfeld hineingeboren wurden. Die beiden Meister ihres Fachs boten denn auch Saitensprünge des Prädikats Weltklasse. Dies eingebettet in den Klangteppich des souveränen, äusserst spielfreudigen Orchesters, wobei sich die hellere, filigrane Expression der Solovioline und der dunkel samtenere Klang der Solobratsche perfekt ergänzten Die beiden lösten sich jeweils kongenial in den Solosequenzen ab. Alle Protagonisten spielten sich in einen wahren Spielrausch voller Emotionen, die sich auch in Gestik und vor allem Mimik der Musiker widerspiegelte und ihren Höhepunkt erreichte, als alle am Ende des Finales die Geigenbogen triumphierend erlöst in die Höhe gestreckt liessen. Das begeisterte Auditorium, das zuvor schon nach jedem einzelnen Satz nicht mit Beifall sparte, spendete kräftigen, langanhaltenden Applaus, dies solange, bis die beiden Solisten noch eine kurze Zugabe zelebrierten, bevor man sich in die Foyers für die Pause begab, wo äusserst angeregt über das Gebotene diskutiert wurde.

Strauss: Duett-Concertino für Klarinette, Fagott und Kammerorchester F-Dur

Als Fagott Solistin Sophie Dervaux und der Solist an der Klarinette Matthias Schorn auf die Bühne traten, war „Vienna total“ im KKL. Dem Concertino soll Andersens Märchen vom Schweinehirten Modell gestanden haben. Demnach würde es darum gehen, dass ein Schweinehirt (Fagott) um eine kapriziöse Prinzessin (Klarinette) wirbt, also dem die Idee zu Grunde liegt, die lustige Klarinette gegen das traurige Fagott auszuspielen. Die Soloinstrumente kokettierten, umschmeichelten sich auch mal, dazwischen flirtete gar Jonas Itens Cello kurz mit dem Fagott. Itens Miene widerspiegelte dabei die pure Spielfreude, gar Entzückung, die auch seine Mitmusiker erfasst hatte. Wenn virtuose Solisten dann mit so viel herzhaft-feurigem Zugriff, betörendem Schmelz und ersichtlicher, durch kompetentes Können abgefederter Lust an Technik-Kunststückchen und schwelgerischer Klangmalerei diesen inspirierten Akustik-Prospekt aufblättern, unterstützt vom grossartigen Orchester, dann schmilzt das Publikum zu Recht hin und lauscht dem Gebotenen gebannt, fast ungläubig. Die Belohnung durften die Agierenden in Form einer wahren Applauskaskade entgegennehmen, was diese fast gerührt erfreut zur Kenntnis nahmen. Auch hier kamen die Solisten nicht umhin, eine kleine Zugabe zu geben.

Wolfgang Amadé Mozart: Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201

Zum krönenden Abschluss der „Wiener Soiree“ boten die „Strings“ noch ein Schaulaufen mit der, von Mozart in zartem Alter von 18 Jahren komponierten Sinfonie. Entsprechend jugendlich spritzig und quirlig ist die das Notengebilde und eignet sich ausgezeichnet für ein fulminantes Schlussbouquet, wie es das Orchester nun noch bot. Die Musiker sausten förmlich durch die Partitur mit unbändiger, ansteckender Spielfreude und voll motiviert. Das Orchester bot einmal mehr einen beeindruckenden Konzertabend und das Auditorium wusste dies mit dem entsprechenden Applaus zu würdigen.

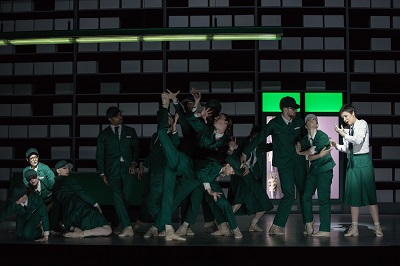

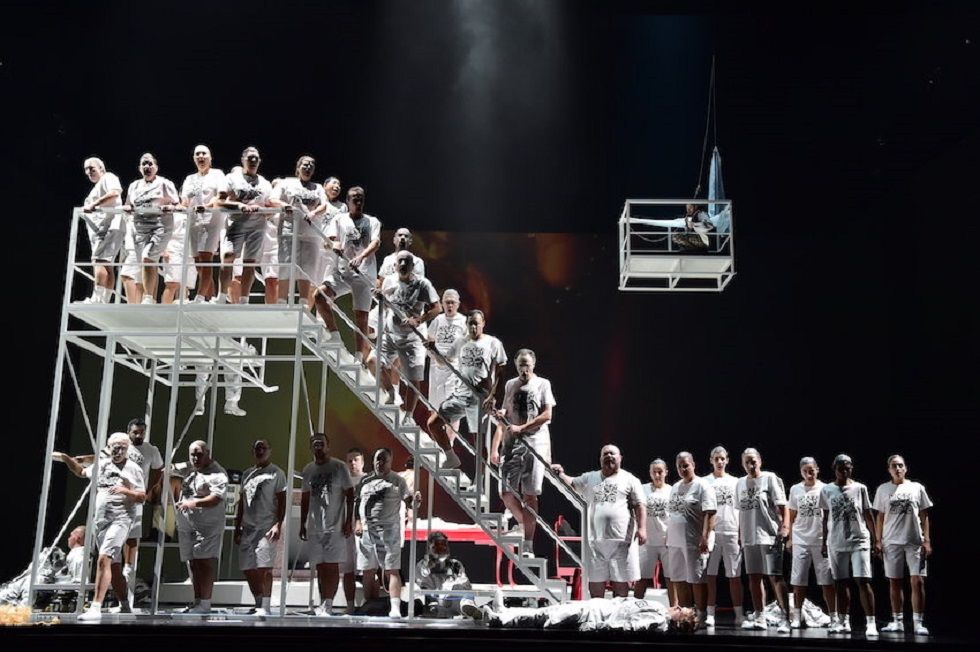

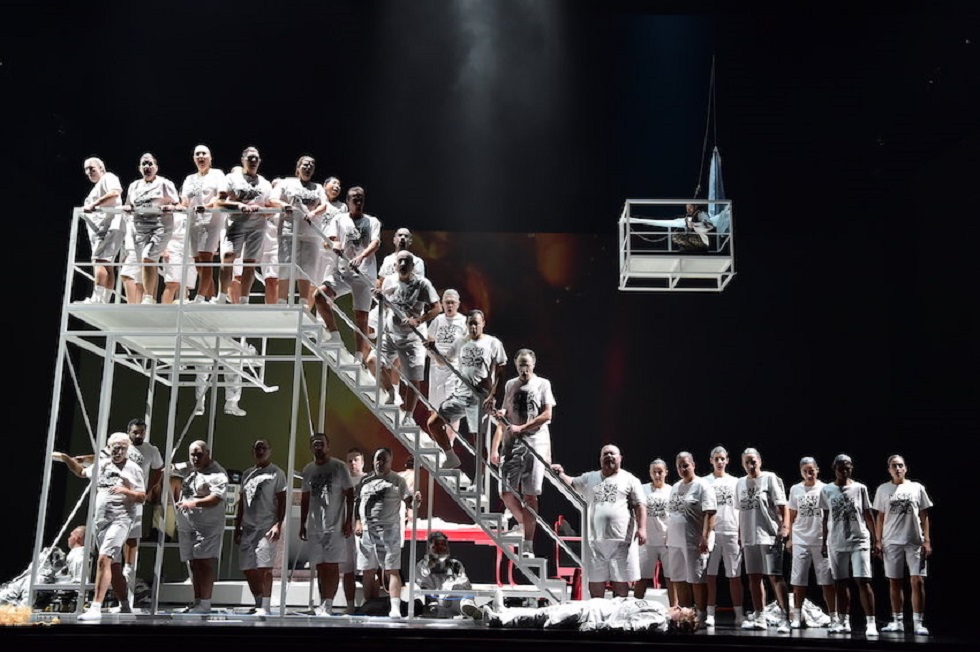

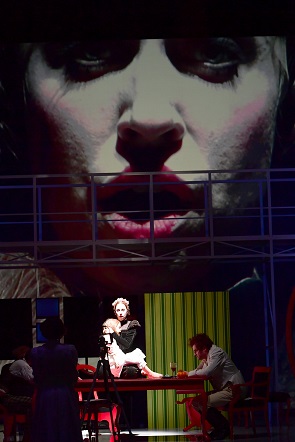

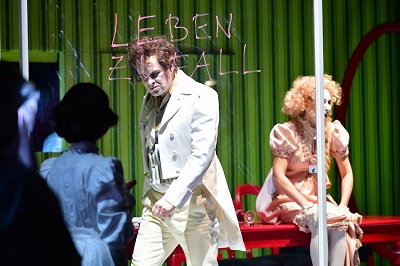

Kleine Fotodiashow von Fabrice Umiglia:Vienna meets Lucerne

Text: www.leonardwuest.ch Fotos http://www.festivalstringslucerne.org/de/home

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 671