Schauspielhaus Zürich: Eine literarisch-musikalische Reise «Wolfgang Amadeus Mozart – von Salzburg nach Paris und zurück», 25. Februar 2016, besucht von Irène Hubschmid

Programm und Besetzung:

Programm und Besetzung:

Auszüge aus folgenden Werken von Wolfgang Amadeus Mozart:

Serenade Nr. 7 D-Dur KV 250 «Haffner»

Quintett Es-Dur KV 452

Streichquartett C-Dur KV 465 «Dissonanzen»

Klavierkonzert Nr. 14 Es-Dur KV 449, arr. Ignaz Lachner

Klavierquartett Nr. 1 g-Moll KV 478

Klaus Maria Brandauer

Daniel Hope Violine

Sophie Heinrich Violine

Blythe Teh Engstroem Viola

Daniel Geiss Violoncello

Jacques Ammon Klavier

Grundsätzliches:

Eine literarisch-musikalische Reise mit Klaus Maria Brandauer und Daniel Hope

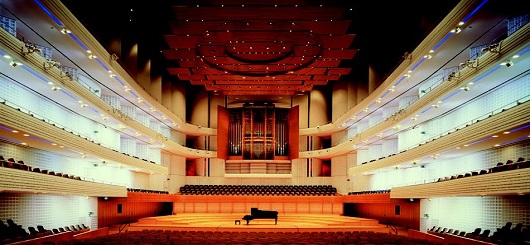

Donnerstag, 25. Februar 2016, Schauspielhaus Zürich-Pfauen, 18.30 und 20.30 Uhr

Nach dem grossen Publikumserfolg im letzten Jahr treten Klaus Maria Brandauer und Geiger Daniel Hope erneut gemeinsam im Schauspielhaus auf. Dieses Mal begeben sie sich mit einer literarisch-musikalischen Reise auf Mozarts Spuren und werden dabei von einem Klavierquartett begleitet.

Seit Anfang der 1970er-Jahre ist Klaus Maria Brandauer einer der gefragtesten deutschsprachigen Schauspieler. Er ist Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters, stand viele Jahre als Jedermann auf der Bühne der Salzburger Festspiele und führt immer wieder bei Opern und Schauspielen Regie. Als einer von wenigen deutschsprachigen Schauspielern fand er weltweite Anerkennung und verkörperte zahlreiche Rollen in Hollywood-Produktionen. Als versierter Kenner Mozarts las Klaus Maria Brandauer im Mozart-Jahr 2006 an 365 Tagen im Rundfunk aus dessen Briefen.

Daniel Hope, Preisträger des Europäischen Kulturpreises 2015 und designierter Music Director des Zürcher Kammerorchesters, steht seit 25 Jahren als einer der vielseitigsten unter den internationalen Geigenvirtuosen auf Bühnen in aller Welt. Er ist preisgekrönter Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon, Fernsehmoderator, Bestsellerautor und stellvertretender künstlerischer Leiter des Festivals in Savannah.

Gemeinsam begaben sie sich am Donnerstag, 25. Februar um 18.30 und 20.30 Uhr im Schauspielhaus Zürich auf eine literarisch-musikalische Reise und begleiteten Wolfgang Amadeus Mozart – von «Salzburg nach Paris und zurück».

Rezension:

Die Musik und die Sprache haben sehr gut miteinander harmoniert. Anfangs betritt der Pianist dezent diskret die Bühne und spielt ebenso sanft die Klänge von Mozart. Nach und nach kommen die anderen Musiker dazu und zuletzt der Leser Karl Maria Brandauer. Er liest mit viel Temperament und Einfühlungsvermögen die humorvollen, eloquenten und innigen Briefe des jungen W. A. Mozart. Brandauer beginnt mit den Worten, dass Mozart alleweil seine Freiheit haben will. In Salzburg war er Hahn im Korb, doch Salzburg war dem begabten, vorlauten Spitzbuben zu klein, so beschloss er, in Begleitung seiner Mutter, genannt “Mozartin“ nach Paris zu reisen in Etappen von Augsburg nach Mannheim und schlussendlich nach Paris. In Augsburg verliebt sich der pubertierende Mozart in seine Cousine Bäsle. In Mannheim unsterblich in Aloysia Weber, er will sie sogar heiraten. Doch sein gestrenger Vater ist dagegen. Mit grossem Zeter und Mordio befahl er ihm per Brief, er solle sofort nach Paris weiterreisen. Die Briefwechsel zwischen seinem Vater und ihm beinhalteten oft auch die ewigen Geldsorgen des „Wolferls“. Die Mutter stirbt in Mannheim. Das liest K. M. Brandauer mit viel Empathie. Der junge Komponist ist einerseits erschüttert und bewies andererseits durch seine Aussage „Gott hat es so gewollt“, eine verständnisvolle Einstellung zum Tode. Er versuchte seinem Vater die traurige Nachricht möglichst schonend zu vermitteln.

Sein Ziel nach Paris zu reisen, wurde immer konkreter, da die seinerzeitige Situation ihm das Gefühl vermittelte, dass die deutschen Fürsten alles Krieger seien. Auch die Musikeinlagen entsprachen sehr seiner emotionalen Verfassung. Diese Situationen wurden durch die Musiker mit grösster Hingabe widergegeben. Ein guter Dialog zwischen Wort und Musik, ja ein voller Ausdruck seiner jeweiligen Lebenslage wie Freude, Liebe, Trauer, Sehnsucht und sonstigen Emotionen.

Der Krieg bricht aus und liessen verschiedene unerwünschte Schwierigkeiten/Situationen aufkommen und so blieb W.A. Mozart noch längere Zeit im Ausland. Neue Pläne/Perspektiven wurden evaluiert wie z.B. Aufenthalt in Italien. Schlussendlich reiste er via Nancy und Strassburg nach Salzburg zurück.

Constanze wird später die Gemahlin von W. A. Mozart.

Das fünfköpfige versierte Ensemble vom Zürcher Kammerorchester spielte die wunderbaren Kompositionen von W.A. Mozart und amüsierte sich sichtlich über gewisse Aussagen der vorgetragenen Texte. Auch für das Publikum war die Gestaltung des Abends äusserst gelungen. Es zeigte ein Spiegelbild zur heutigen Zeit. Dienst und Verdienst, Gesellschaft, Macht und Gefühle. Kommunikation und wertvolle Verbindungen, dies speziell zwischen Vater/Mutter und Kind.

Grosser Applaus und erfüllt von Lesung und Musik verliess das Publikum den Schauspielhaustheatersaal. Es gab an diesem Abend zwei Vorstellungen mit Brandauer-Hope beide waren praktisch ausverkauft.

Text: www.irenehubschmid.ch

Fotos: Wikipedia und schauspielhaus.ch/home

Homepages der andern Kolumnisten: www.leonardwuest.ch

www.marvinmueller.ch www.gabrielabucher.ch

Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li

- Aufrufe: 770

Thema «PrimaDonna»: Künstlerinnen stehen im Mittelpunkt des Sommer-Festivals –

Thema «PrimaDonna»: Künstlerinnen stehen im Mittelpunkt des Sommer-Festivals – Der Operetten-Klassiker MASKE IN BLAU ist erfolgreich unterwegs. Noch vor Halbzeit sind

Der Operetten-Klassiker MASKE IN BLAU ist erfolgreich unterwegs. Noch vor Halbzeit sind Produktionsteam

Produktionsteam