Produktion und Besetzung:

| Dirigentin | Simone Young |

| Regie | Irina Brook |

| Bühnenbild | Noëlle Ginefri-Corbel |

| Kostüme | Magali Castellan |

| Licht | Jean Kalman |

| Choreographie | Martin Buczko |

| Théo Touvet | |

| Oberon | Lawrence Zazzo |

| Tytania | Erin Morley |

| Puck | Théo Touvet |

| Theseus | Peter Kellner |

| Hippolyta | Szilvia Vörös |

| Lysander | Josh Lovell |

| Demetrius | Rafael Fingerlos |

| Hermia | Rachel Frenkel |

| Helena | Valentina Naforniţa |

| Bottom/Zettel | Peter Rose |

| Flute/Flaut | Benjamin Hulett |

| Quince | Wolfgang Bankl |

| Snout | Thomas Ebenstein |

| Snug | William Thomas |

| Starveling | Clemens Unterreiner |

Rezension:

Zum Auftakt seiner letzten Saison hat sich der scheidende Direktor Dominique Meyer Benjamin Brittens Oper „A Midsummer Night’s Dream“ ausgesucht – nach Shakespeares berühmtester Komödie, als erste Premiere der aktuellen Spielzeit Die Oper des britischen Komponisten Benjamin Britten nach der gleichnamigen Shakespeare-Komödie wurde zum ersten Mal nach über 50 Jahren wieder an der Staatsoper aufgeführt. Irina Brook, Tochter von Regielegende Peter Brook, inszeniert den „Sommernachtstraum“ Brittens, das Staatsopernorchester wird von der Australierin Simone Young geleitet. Frauenpower im Haus am Ring.

Brooks Vorliebe für zeitgemässe Kostümierung

Brook sagte in einem Interview mit der APA, dass sie eine besondere Beziehung zu dem Shakespeare-Stück habe: Sie sei mit der Inszenierung ihres Vaters aufgewachsen, sie selbst inszenierte das Drama zuerst in einem „freien Wald-und-Wiesen-Theater, ohne Geld, ohne Bühne“. Die Regisseurin gibt Antworten auf oft gestellte Fragen. Ist die Inszenierung zeitgenössisch wie Brooks bisherige Arbeiten? Mit dem Begriff ist sie nicht glücklich: „Ich bin sehr klassisch in meinem Denken, ich erzähle Geschichten linear und werktreu.“ Mit ihrem Faible für heutige Kostüme gilt die britisch-französische Regisseurin unter Konservativen gleichwohl als „modern“. „Ich sitze zwischen den Stühlen“, sagt Brook, findet das Thema Ausstattung aber insgesamt überbewertet: „In der Opernwelt entscheidet das Setting, wie du wahrgenommen wirst – als Traditionsbrecher oder als Konservativer. Aber das ist oberflächlich.“ Den „Sommernachtstraum“ wird sie in einer waldigen Ruine ansiedeln und die vier Liebhaber in Internatskleidung auftreten lassen, sich im Kern aber um die psychologische Kontur der Figuren bemühen. Und wie geht es ihr mit der modernen, wenn auch nicht avantgardistischen Musik aus dem Jahr 1960? „Sie wirkte zwar beim ersten Mal etwas schwierig auf mich, aber schon nach ein paar Tagen war ich völlig begeistert. Wenn ich vom Proben heimkomme, singe ich diese Melodien in der Nacht.“ Seltsam übrigens im Vergleich: „Als ich eine Oper von Donizetti inszeniert habe, konnte ich mich deutlich schlechter an die Musik erinnern.“

Die Inszenierung begeistert ebenso wie das stringente Dirigat

Sie haben ja schon einen etwas eigenartigen Geschmack, die Briten. Die Schuluniformen zum Beispiel: Überdimensionale mintgrüne Schlipse, Schottenröcke mit steifen Falten und riesigem Karo in grellen Farben. Irgendwie passend für eine Nation, die Nierenauflauf und Pfefferminzsauce für den Gipfel kulinarischen Glücks hält. In England versteht man sich eben darauf, Dinge, die anderswo seit Ewigkeiten aus der Mode gekommen ist, lustvoll zu übertreiben und als Exzentrik zu zelebrieren. Auch die Klangfarben Brittens sind klar von der Insel und werden von der kanadischen Dame mit dem Taktstock im Orchestergraben kongenial adaptiert und mit ihren souveränen Mitmusikern sinngemäss umgesetzt.

Provinzielles Britannia

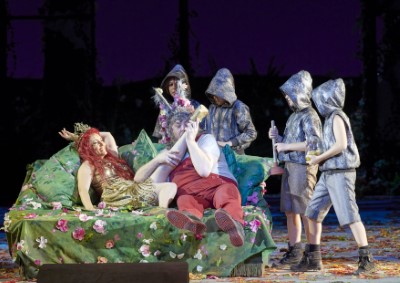

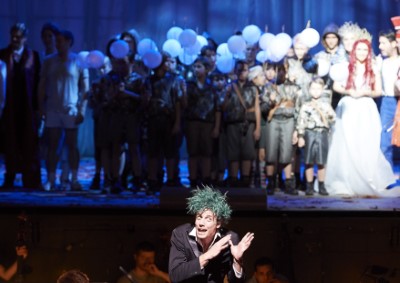

Der neue“ Midsummer Night’s Dream“ an der Wiener Staatsoper ist eine Feier dieser sehr spezifischen Britishness. Kein Cool Britannia, nicht das stylishe trendige London, sondern eher die etwas angestaubte, aber liebenswert exzentrische Britshness der Provinz gibt die Richtung vor in der Inszenierung von Irina Brook. Das ungeniert kitschige Bühnenbild zeigt die von Schlingpflanzen malerisch überwucherten Ruinen eines Rokoko-Schlösschens. Der Elfen-Kinderchor trägt süße Kapuzen-Pullis, Oberon einen silbernen Glitzeranzug, Titania orangenes Haar und Puck eine mintgrüne Perücke.

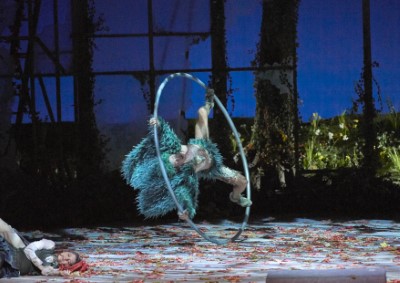

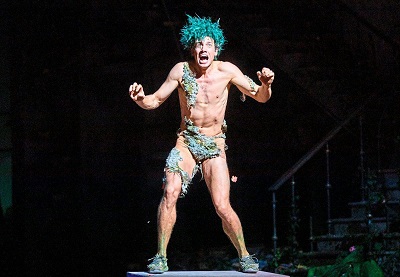

Akrobatische Stunts mit Spielfreude

Dieser Puck ist eine Augenweide: Die Saltos, Flugübungen und halsbrecherischen Sprünge des Schauspielers und Akrobaten Théo Touvet würden jedem Zirkus gut anstehen. Die beiden Liebespaare, deren Begehren dank Pucks Sommernachts-Zauberei so folgenschwer durcheinandergerät, stecken in grünen, sehr britischen Schuluniformen und verhandeln ihre hormonellen Verirrungen mit großer Spielfreude. Etwas zäher, aber immer wieder hübsch sind die komödiantischen Bemühungen der Handwerker, die als trottelige Laienspielschar die Tragödie von Pyramus und Thisbe als Theater auf dem Theater zum Besten geben. Spaß macht vor allem der britische Bass Peter Rose als Bottom – stimmlich ebenso souverän wie das gesamte Ensemble.

Gelungene Besetzung ohne Überraschungen

Nicht weniger als 14 Gesangssolisten fordert die Oper, und fast alle haben ähnlich viel oder wenig zu singen. Der Wiener Staatsoper gelingt das Kunststück, wirklich jede Rolle gesanglich stark zu besetzen. Große Klasse ist vor allem der Countertenor Lawrence Zazzo als Feenkönig Oberon. Handwerklich ist das alles ziemlich gut gemacht, dabei komplett harmlos und im guten wie im schlechten Sinn kulinarisch. So wie man es eben von der in punkto Regie stockkonservativen Wiener Staatsoper oder einer sehr guten Musicalbühne erwartet.

Britisches Fest der Klangfarben

Großartig ist die Orchesterleistung unter der sicheren Leitung von Simone Young. Benjamin Brittens Partitur hat sich erstaunlich jung gehalten, in der „von schwerer Harmonik durchzogenen Partitur“ ist „vor allem zauberisch-lichtes Material detailverliebt“ herausgearbeitet. Dieser britischste aller Komponisten liebte kräftige und eigenwillige Farben – und das ist ein großer Spaß beim Hören. Da gibt es exzentrische Kontrabass-Soli mit schräg durcheinander springenden Cembalo-Akkorden, sphärische Harfen- und Glockenspielklänge und groteske Trompeten-Purzelbäume. Die Wiener Philharmoniker haben hörbare Freude dran.

Selten zu sehendes Meisterwerk

Textlich hielt sich Britten ziemlich brav an Shakespeares Originaltext, doch seine Musik taucht den Klassiker in ein unverwechselbares Licht. Schade, dass man diese Oper nicht öfter hört. Denn auch wenn uns der eigenwillige Geschmack der Briten manchmal überrascht – ohne ihren wunderbaren Sinn für Exzentrik ist Europa einfach nicht komplett. Und auch wenn diese Inszenierung sicher kein bleibendes Meisterwerk ist, Brittens Oper ist eines. Und so wünscht man nach diesem Abend umso mehr: Stay with us.

Kräftiger Applaus für Shakespeare-Interpretation

Auch das Publikum zeigte sich am Ende zufrieden: Nach dem Fallen des Vorhangs gab es lauten Jubel für die Britten-Oper, die heuer als erste Premiere auf dem Spielplan des Hauses am Ring stand. Brittens Oper wurde erstmals 1960 in England aufgeführt, sie zählt zu den erfolgreichsten Werken des britischen Komponisten. 1962 kam die Oper nach Wien, inszeniert vom Schweizer Regisseur Werner Düggelin. Es gibt nichts, das gegen diesen neuen „Sommernachtstraum“ in der Wiener Staatsoper spricht. Es ist eine klanglich wie optisch durch und durch stimmige Opernproduktion. Natürlich lässt die Regisseurin den Puck den einen oder andern Flic Flac oder Überschlag zu viel ausführen, aber solangs dem Publikum gefällt heiligt der Zweck die Mittel.

Man geht ja ins Theater, respektive in die Oper, um sich zu amüsieren und nicht, um sich zu grämen. Das Dirigat von Simone Young ist geprägt von einer raumfüllend substanziellen Leichtfüßigkeit. Wie sie Benjamin Brittens musikalische Welten kraftvoll erblühen und fokussiert durch den Raum huschen lässt, wird dem punktuellen Flirren, das der Partitur innewohnt, ebenso gerecht wie dem lautmalerischen Klangwitz des Komponisten. Das Orchester dankte Youngs plastischer Übersicht und Klarheit mit punktgenauem Klangfarbenzauber und auch in den kompakten Linien aufblitzender Spielfreude.

Traum- Zauberwelt auf Bühne drapiert

Spielfreude und Poesie, Zauber und Witz sind auch die Schlagworte, die die szenische Umsetzung des „Midsummer Night’s Dream“ prägen. Regisseurin Irina Brook hat mit ihrem Team eine zeitlose, angedeutet verwunschene Traum-Zauberwelt auf die Bühne gestellt. Spielplatz aller Szenen ist ein verfallendes Schloss (Bühne: Noëlle Ginefri-Corbel), in dem sich die Natur ihren Platz schon von der Zivilisation zurückzuerobern beginnt. Mit einfachen Mitteln und den detailverliebten, die Figuren klar in ihre Sphären einordnenden Kostümen (Magali Castellan) grenzt sie die einzelnen Spielwelten klar voneinander ab und verschränkt sie doch liebevoll wie geschickt.

Die Leichtigkeit des Seins und der Traumwelt visuell umgesetzt

Hier dürfen Feen Glitzerkronen aus vergoldeten Dornen tragen, Handwerker Arbeitskleidung und der quirlige Puck ein Efeu-Kostüm mit grünem Haarschmuck. Eben jener Puck durchzieht die Produktion – bis in den Zuschauerraum – in Form des niemals still haltenden, schelmischen wie Salto springenden Akrobaten Théo Touvet mit charmanter Lebendigkeit. Doch nicht nur er durchbricht die Statik so manch anderer Opernproduktion.

Eindringliche Farben

Auch die übrigen Figuren zeichnet Brook liebevoll vital, behält bei allem Witz stets den maßvollen Blick für das Wesentliche und erzählt die Geschichte des Feenkönigspaares mit ebenso viel Empathie wie die irregeleiteten Liebesturbulenzen der vier jungen Athener oder die Vorbereitungen des Theaterstücks der Handwerker. Die Sänger scheinen unter ihrer Regie in Spielfreude zu erblühen. Der amerikanische Countertenor Lawrence Zazzo ist bei seinem Staatsoperndebüt als Oberon der sängerische Schwerpunkt der Produktion, säuselnd und giftig, höchst textverständlich und mit eindringlichen Farben. Klar und präzise auch Erin Morley als Titania, pointiert komödiantisch Peter Rose als Bottom.

Kanadier weckt Hoffnungen auf einen neuen „Haus Tenor“

Einen gelungenen Einstand feierte der junge Kanadier Josh Lovell, der mit der aktuellen Spielzeit neu im Ensemble ist und als Lysander tenorale Hoffnungen weckt. Mit Rafael Fingerlos, Rachel Frenkel und Valentina Nafornita wurde das junge Liebesquartett mit Wanderrucksack und in Schuluniform bestens aus dem Ensemble komplettiert. Es ist eine klanglich wie optisch durch und durch stimmige Opernproduktion. Abgründe jeglicher Art sucht man vergebens. Zauberhaftes Wohlgefallen statt düsterer Magie – mit dieser Deutung ist die Staatsoper klar näher bei Shakespeare als bei Britten, eine Inszenierung, die das Auditorium zu stürmischem, langanhaltenden Schlussapplaus animierte.

Kleine Fotodiashow der Produktion:

Text : www.leonardwuest.ch Fotos:https://www.wiener-staatsoper.at/

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch Paul Ott:www.literatur.li