Inszenierung und Besetzung:

Rezension:

Die Handlung der Mozart Oper

Zu Beginn der Oper „Così fan tutte“ schließen die beiden Offiziere Ferrando und Guglielmo mit ihrem Mentor Don Alfonso eine Wette ab. Sie behaupten, dass ihre Geliebten, Fiordiligi und Dorabella, immer treu wären. Die beiden Männer täuschen vor, in den Krieg ziehen zu müssen, um von der Bildfläche verschwinden zu können. Als verkleidete Fremde kreuzen sie wieder auf und machen sich jeweils an die andere Schwester ran. Das „kreuzweise“ Betrügen auf Zeit wird durch Don Alfonso und die in verschiedenen Verkleidungen daher kommende Kammerzofe Despina unterstützt.

Trotz verschiedenster romantischer Bemühungen bleiben die Schwestern standhaft. Erst als sich die verkleideten Freunde Ferrando und Guglielmo schon sicher sind, dass die Wette gewonnen ist, werden die angehimmelten Schwestern schwach. Die angesetzte Blitzhochzeit endet im Desaster. Die demaskierten Offiziere sind wieder da und sehen den von Despina aufgesetzten „Ehevertrag“. Don Alfonso gewinnt die Wette, Ferrando und Guglielmo sind wütend und die untreuen Schwestern schämen sich in Grund und Boden.

Ludwig van Beethoven nannte sie bereits „frivol“, und auch andere Zeitgenossen mokierten sich über das Unmoralische in Wolfgang Amadeus Mozarts Così fan tutte, als in der Zeit des beginnenden Bürgertums in einer zunächst typischen Buffo-Handlung ein solcher Umgang von Liebe, Treue und Moral abgebildet wurde. Dabei hatte der aufgeklärte österreichische Kaiser Joseph II. selbst Mozart und seinem Textdichter Lorenzo da Ponte diesen (angeblich auf wahren Begebenheiten basierenden) Stoff zur Vertonung angetragen.

Über die Inszenierung

Die Aufführung fand nicht im Neubau des Staatstheaters statt, sondern in der Altstadt im historischen Gebäude. Das Opernhaus Bratislavas – offiziell bekannt als das alte Gebäude des Slowakischen Nationaltheaters – ist ein Bauwerk im Neorenaissance Stil, welches im Jahr 1886 als Stadttheater eröffnet wurde. Etwas verblasst ist das Interieur schon, was früher, wie in fast allen Opernhäuser dieser Welt, bordeaux – farben war, ist jetzt eher dunkelbraun und abgewetzt, trotzdem nicht ohne diese gewisse Würde und Charme, die solch traditionsreichen Häusern halt innewohnt. Ob diese Bühne nur noch aus Nostalgie bespielt wird, oder aus anderen Gründen, hat sich mir nicht erschlossen, war auch nicht in Erfahrung zu bringen.

Dabei stünde doch ein komplett neues, modernes Haus zur Verfügung, das am 14. April 2007 offiziell eröffnet wurde und nahe dem Donauufer prominent platziert ist. Der Entwurf des neuen Gebäudes des Slowakischen Nationaltheaters stammt vom Architekten-Team Martin Kusý, Pavol Paňák und Peter Bauer, der aus 53 Einsendungen gewählt wurde. Das Gebäude hat sieben Stockwerke, über zweittausend Räume und drei Hauptsäle (Opern- und Ballettsaal, Schauspielsaal, Studio). Außerdem verfügt es über ein Restaurant für 120 Gäste, Klub, Café, Libresso und Küche.

Mässig besuchte Aufführung

Erstaunlich wenig Besucher waren anwesend an diesem schönen Spätherbstabend, dies trotz sehr moderaten Eintrittspreisen, ab 10 Euro, im europäischen Vergleich, aber eben, Mittwoch ist halt nicht Wochenende. Das Orchester, fast unsichtbar in seinem Graben, intonierte die Ouvertüre schwungvoll und selbstbewusst, der Vorhang öffnete sich und es bot sich uns der Blick auf ein doch recht braves, konservatives Bühnenbild für das Hanna Szymczak, ebenso wie für die Kostüme, verantwortlich zeichnete.

Rasante Inszenierung durch Regisseur Marek Weiss

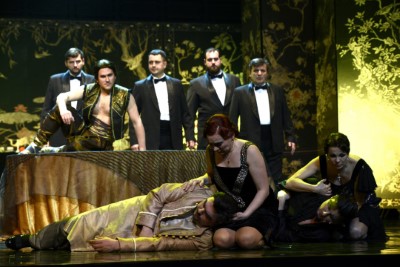

Das Geschehen, zügig, aber nicht atemlos inszeniert von Regisseur Marek Weiss, nahm unmittelbar Fahrt auf, dominiert von Don Alfonso, der unverzüglich zur Erläuterung seines Plans schritt und die Strippen zog in diesem Spiel um Liebe, (Un) Treue, Verwechslungen und Wirrungen. Gebaut ist der Abend um die Figur des Alfonso, verkleidet als zynischer, wenn nicht gar sadistischer General, er ist der Oberbefehlshaber des Abends, die Figuren um ihn herum bewegen sich wie von ihm geführte Puppen ohne Fäden. Kein einziger Gang, keine Geste wirkt normal, alles ist leicht überzeichnet und reine Behauptung. Alles gaga, das aber in Perfektion.

Ausgezeichnete Sänger*innen mit grossem schauspielerischem Talent

Viel Spaß machten an diesem Abend gerade die sängerischen Qualitäten, mit denen, ganz im Sinne von Mozarts Komposition, die sechs Solisten ihre Rollen charakterisierten: in ausdrucksvoller klarer Höhe das „Come scoglio“ der Fiordiligi, mit betörend dunklem Mezzo Dorabellas „Smanie implacabili“, in perfekter vokaler Abstimmung auch in den Duetten ein glaubhaftes Geschwisterpaar. Wandlungsfähig und stimmlich überzeugend besetzt ebenfalls Ferrando (ein traumhaft schönes „Un’aura amorosa“) sowie Guglielmo, dessen Enttäuschung in „Tradito, schernito“ anrührte. Mit viel Drama im Bodycheck finden die Freunde als vorgeführte Verführer im zweiten Akt eine Wahrheit, die sie eigentlich gar nicht wissen wollten. Hier blitzte die existentielle Dimension des Experiments für Partner im 18. Jahrhundert auf, dessen Dramma giocoso bei der Verlegung in Zeiten freier Liebe eher gemildert wird.

Absolut selbstbewusst, geradezu artistisch beweglich und mit facettenreicher Höhe gestaltete Andrea Vizvári die Kammerzofe Despina, ein raffiniertes Kätzchen, das schnell Zweifel an der Treue der Männer sät. Ebenso, wenn sie fix als herbeigerufener Arzt mit magnetischem Mesmerismus die scheinbar sterbenden Freunde auferweckt oder als durchtriebener Notar den Ehevertrags buchstabiert, hat sie die meisten Lacher auf ihrer Seite. Jozef Benci ist als Don Alfonso umtriebiger Strippenzieher, der beim Raufen im Knock-Out auch mal zu Boden geht; in seinem voluminös-markanten Bass war er ein hochkultivierter Gegenspieler der Partnertausch-Probanden.

Kongeniales Orchester ermöglichte sängerische Glanzleistungen

Ondrej Olos ließ schon in der Ouvertüre einen athletischen Orchesterklang im staatsphilharmonischen Orchestergraben erblühen, der in kraftvollen Tutti ebenso Mozartsches Brio ausstrahlte wie in mühelos fein seidigen Kommentaren zu den Arien. Naturhörner und Naturtrompeten rauhten die Klangflächen apart auf, herrliche Kantilenen der Holzbläser glichen den Perlenketten des abschließenden Festes. Da wurde das komödiantische Spiel ebenso wie die finale Ent-Täuschung der Paare behutsam auf goldenem Klangteppich getragen. Ladislav Kaprinays bestens einstudierter Chor des Staatstheaters umrahmte das Verwirrspiel in heiterem Schwung.

Während sich die Damen ganz links und rechts auf der Bühne zwischendurch an ihren Spiegeltischchen aufbrezelten, bzw. verkleidete, wie Despina für ihre verschiedenen Rollen, spulten die Herren der Schöpfung ihre Dialoge ab, diskutierten ihre Taktik und das weitere Vorgehen. Neben der rasant-schauspielerischen Präsenz waren es die Terzette, Quartette und Sextette, die an diesem Abend unendlich zart und austariert gelangen, die Mozarts Musik vokal wie instrumental so perfekt Klang und Gefühl gaben und in Erinnerung bleiben.

Kleine Fotodiashow der Produktion von Pavol Breier:

Text : www.leonardwuest.ch Fotos: http://www.snd.sk/de

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch Paul Ott:www.literatur.li