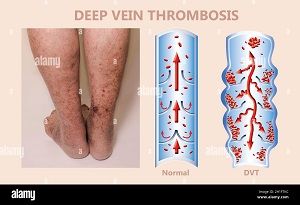

Vernachlässigt und ignoriert – die Folgen einer tiefen Beinvenenthrombose

Die Thrombose gehört zu einer der gefürchtetsten Gefäßerkrankungen, die erhebliche Folgen haben kann. Nicht nur eine bedrohliche Lungenembolie kann infolge eines Gefäßverschlusses auftreten, auch Schlaganfälle und Herzinfarkte gehören zu den Risiken. Unterschätzt und vernachlässigt werden Folgeerscheinungen, die nicht schon während der Thrombose auftreten. Welche das sind und wie sie auch nach einem Gefäßverschluss noch effektiv behandelt werden können, wird hier genauer erklärt.

Das postthrombotische Syndrom – die große Unbekannte der Medizin

Eine Thrombose erfordert schnelle medizinische Hilfe und kann bei rechtzeitiger Erkennung in vielen Fällen erfolgreich aufgelöst werden. Sobald die Gefahr nicht mehr gegeben ist, werden Patienten nach Hause entlassen. Gab es eine direkte Ursache, wird eine Therapie zur Bekämpfung oder Linderung eingeleitet. Was aber ist, wenn trotz aufgelöstem Blutgerinnsel noch immer Schmerzen bestehen? In diesem Fall kann ein postthrombotisches Syndrom schuld an den Beschwerden sein. Insbesondere bei Patienten, deren tiefe Beinvenenthrombose nicht direkt erkannt wurde, kann es zu nachfolgenden Symptomen kommen:

- Schmerzen im betroffenen Bein, die sich unter Belastung verschlimmern

- Sichtbare Venen am Rand des Fußes und des Knöchels

- Verhärtungen einzelner Hautareale

- Juckende und offene Stellen bis hin zur Bildung von Ekzemen

Die Anzeichen für das PTS sind so vielfältig, dass die Diagnose oft verzögert gestellt wird. Bemerken Patienten einen vergrößerten Umfang des betroffenen Beines oder Schwellungen, die trotz aufgelöstem Gerinnsel nicht zurückgehen, ist medizinische Hilfe nötig.

PTS und die mögliche Therapie – lässt sich die Thrombosefolge heilen?

Die Anzahl der von Thrombose betroffenen Patienten ist in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken, was unter anderem an einer gezielteren Behandlung von Risikofaktoren liegt. Kommt es aber doch zu einem Blutgerinnsel, muss es so schnell wie möglich aufgelöst werden. Ist die Therapie abgeschlossen, versuchen Mediziner den Ursachen auf die Spur zu kommen. War es eine typische Nebenerscheinung eines Langstreckenflugs oder gehört eine Grunderkrankung zu den Auslösern? Letzteres kann auch eine Rolle spielen, wenn sich nach ausgeheilter Thrombose plötzlich ein PTS bildet. Sofern die zugrundeliegende Krankheit nicht behandelt wurde, ist auch die Reduktion der Beschwerden nur schwer möglich.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Auswirkungen des PTS in den meisten Fällen lindern lassen. Dabei spielt Bewegung eine wichtige Rolle. Durch regelmäßiges Gehen wird Druck auf die Venen ausgeübt. Dadurch kann das Blut leichter durch das Bein fließen und der Bildung neuer Gerinnsel wird vorgebeugt. Zu vermeiden sind langes Sitzen und Stehen, denn hier drohen Blutstaus, die den Schmerz verstärken können.

Unterstützung erhalten Betroffene bei fachspezifischen Zentren, die Behandlungen wie Lymphdrainage, die Anpassung von Kompressionsstrümpfen und Bewegungstherapien ermöglichen. Da das eigene Lebensgefühl maßgeblich von der Gesundheit abhängt, ist es für Patienten wichtig, die Symptome des PTS nicht einfach klaglos hinzunehmen. Ödeme in den Beinen werden am häufigsten vernachlässigt und als „unveränderbar“ abgewunken. Tatsächlich gibt es in den allermeisten Fällen eine Option, die Beschwerden nach der Thrombose zumindest zu reduzieren.

Was Patienten selbst tun können, um das PTS zu reduzieren

Die Genesung nach einer tiefen Beinvenenthrombose hängt zu großen Teilen vom Patienten selbst ab. Seitens der Medizin wird mit Blutverdünnern gearbeitet, die eine weitere Bildung eines Gerinnsels verhindern sollen. Die Einnahme kann vorübergehend oder dauerhaft verordnet werden. Betroffene selbst profitieren davon, wenn sie ihren Lebensstil verändern. Besteht Übergewicht oder raucht der erkrankte Patient, ist eine Optimierung dieser Faktoren wichtig. Kommt es nach einer Thrombose zu Beschwerden, die den obigen Symptomen entsprechen, ist die Rücksprache mit einem Fachzentrum wichtig. Je früher die Auswirkungen und Folgen behandelt werden, desto stärker sind die positiven Effekte.

- Aufrufe: 314