Opernhaus Zürich “Die lustige Witwe” von Franz Lehár , besucht von Marinella Polli

Musikalische Leitung Patrick Hahn Inszenierung Barrie Kosky Bühnenbild und Lichtgestaltung Klaus Grünberg Bühnenbildmitarbeit Anne Kuhn Kostüme Gianluca Falaschi Choreografie Kim Duddy Choreinstudierung Ernst Raffelsberger Dramaturgie Fabio Dietsche

Baron Mirko Zeta Martin Winkler

Valencienne Katharina Konradi

Tänzerinnen und Tänzer

Franz Lehàrs ‘Lustige Witwe’, die sogleich nach der Uraufführung 1905 überall einen Triumph erlebte, ist nun bis 14. März am Opernhaus Zürich zu sehen. Mit Patrick Hahns musikalischer Leitung, Barrie Koskys Regie und mit einer grossartigen Besetzung.

Ein Meilenstein der Operettengeschichte

Dass Lehár mit seiner ‚Lustigen Witwe’ ein Meisterwerk realisierte, kann man auch in diesen Tagen in Zürich merken. Bestimmt ein Werk, das man wegen der vielen rhythmischen Finessen und nicht zuletzt auch wegen einer ausserordentlichen Instrumentation als einen Meilenstein der Operettengeschichte betrachten kann; ohne vom Viktor Léons und Leo Steins spannenden Libretto zu sprechen.

Musikalisch ein Erlebnis

Melodien wie das Vilja-Lied, ‚Es waren zwei Königskinder‘ oder Momente wie ‚Da geh’ ich zu Maxim‘ und ‚Ja, das Studium der Weiber ist schwer‘ h

aben den Musikgeschmack einer ganzen Generation geprägt; jedoch nicht nur deswegen reiht sich Lehárs Werk in die Tradition einer ‚Fledermaus‘ von Johann Strauss, sondern auch wegen der melancholischen Klänge jener Walzer, die für alle unvergesslich bleiben: ‚Die Lustige Witwe‘ könnte man ja auch als einen langen Walzer definieren. Am Pult ist für diese Zürcher Produktion der junge aber international bekannte Pianist und Komponist Patrick Hahn. Der Maestro leitet sehr einfühlsam, jedoch mit grossem Elan’ eine ebenfalls begeisterte, aber immer präzise ‘Philarmonia Zürich‘.

Die hochkarätige Besetzung

Erstklassige Sängerinnen und Sänger sind hier zu Verfügung. Allen voran Marlis Petersen und Michael Volle. Die weltweit bekannte, brillante, fein differenzierte Darstellerin ist szenisch und stimmlich die perfekte Witwe, die wegen ihrer Millionen von tausend Verehrern umschwärmt wird; sie hat in jedem Stimmregister keine Mühe natürlich und plausibel zu wirken, und überzeugt ohne Einschränkung auch als Tänzerin (Choreographien: Kim Duddy). Die Deutsche Sopranistin findet in dieser Inszenierung einen ebenbürtigen Partner in dem grossartigen Bariton Michael Volle: seine Interpretation des Grafen Danilo Danilowitsch ist ebenfalls sowohl stimmlich als auch schauspielerisch perfekt. Die Momente der Verbundenheit werden von den zwei Sängern mit Intensität und Einfühlungsvermögen dargestellt; tief gefühlt, erlebt, würde man sogar sagen. Absolut unvergesslich, wenn die Beiden mit „Lippen schweigen,‘s flüstern Geigen: Hab‘ mich lieb!“ endlich ihre Liebe zueinander zugeben. Unübertroffen ist auch Sophie Mitterhuber als frivole aber frische, süsse Valencienne (letzten Sonntag anstelle der erkrankten Katharina Konradi); besonders mit “Ich bin eine anständ‘ge Frau“, was weder ihr Verehrer Camille noch das Publikum glauben können. Stimmlich perfekt auch Andrew Owens als Camille de Rosillon, Valenciennes Verehrer, der ihr unkonventionell Liebesbekundungen schreibt. Die Leistung von Martin Winkler als Baron Mirko Zeta überzeugt hingegen nicht immer. Ausgezeichnet der Chor der Oper Zürich in der wie immer perfekten Einstudierung von Ernst Raffelsberger.

Zur Zürcher Inszenierung

Es gibt allzu viel Klamauk in Barrie Koskys Inszenierung der berühmten Franz Lehárs Operette. Auch die Auftritte von einer Frau (Barbara Grimm) als Njegus sind lustig aber bringen der Inszenierung keine neue Perspektive, und alles bleibt im Grunde konventionell und ohne zu dramatische Übertretungen. Dazu macht der Regisseur von Anfang an schnell klar, zu schnell, dass sich Hanna und Danilo immer noch so leidenschaftlich wie schon in der Vergangenheit lieben, wodurch alles etwas weniger spannend wird, aber, naja, das Ende der Geschichte kennen alle.

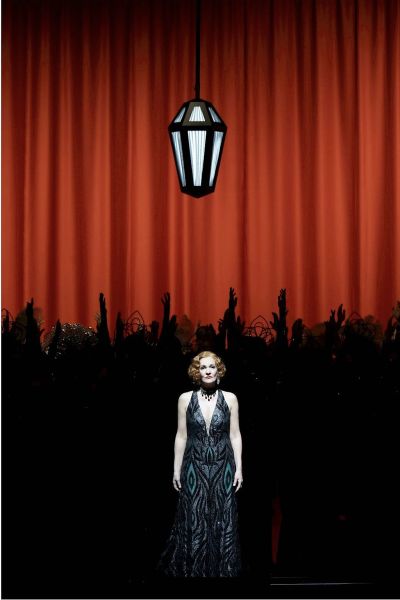

Ein einfaches aber eloquentes Bühnenbild

Klaus Grünberg (Mitarbeit: Anna Kühn) hat ein eher einfaches Bühnenbild gebaut, jedoch mit einem durch Blinklichtern sehr suggestiven Light Design. Nur ein beweglicher Vorhang, der seine Position ständig ändert und somit immer verschiedene Räume bildet. Gianluca Falaschis elegante, für die Protagonisten fast immer schwarz-weisse, für die Grisetten und alle Tänzerinnen und Tänzer sehr bunte und dank Federn, Pailletten und Strass sehr glänzende Kostüme lassen nichts zu wünschen übrig. Die Choreographien von Kim Duddy sind hie und da beeindruckend, aber auf Choreographien ganz am Anfang der Inszenierung hätte man ehrlich gesagt auch verzichten können.

Maestro, Orchester, Regieteam und die prominente Besetzung enttäuschten nicht im geringsten das zahlreiche Publikum, das mit einem donnernden Applaus am Ende der fast drei Stunden seine Begeisterung zeigte. Ja, auch diese neue Zürcher Produktion hat bei allen Zuschauern sehr guten Anklang gefunden.

Text: https://marinellapolli.ch/

Fotos: Monika Rittershaus www.opernhaus.ch

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch www.leonardwuest.ch

- Aufrufe: 264