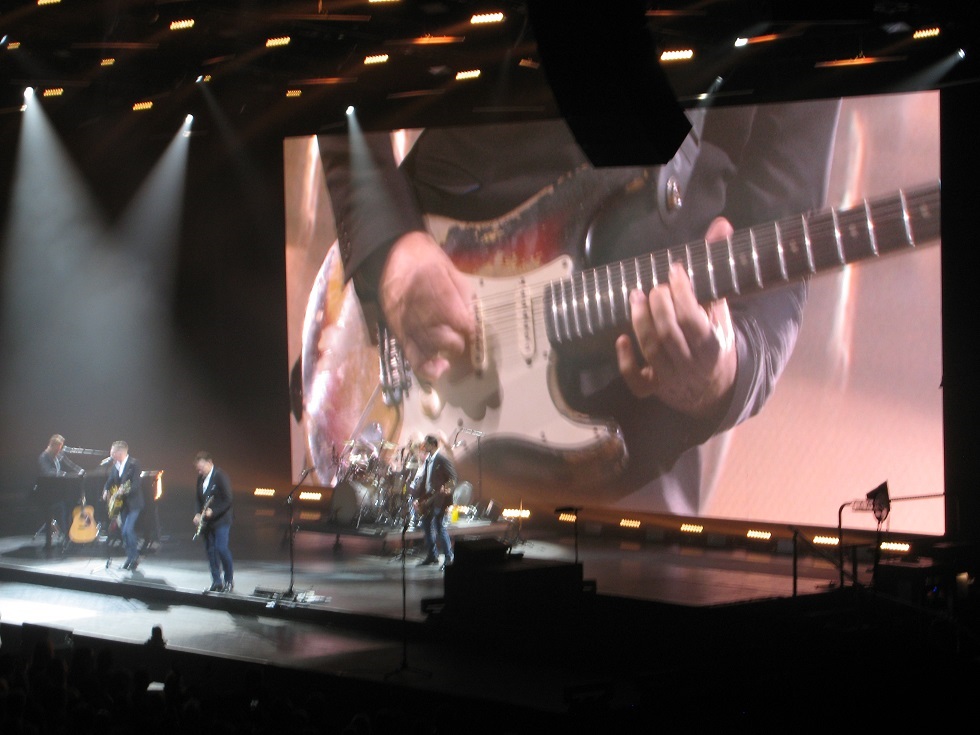

Bryan Adams «So Happy It Hurts», Hallenstadion Zürich, 5.2.2022, besucht von Léonard Wüst

Besetzung;

Bryan Adams und Band

Bryan Adams steht für einen unverwechselbaren «feel-good» Rock’n’Roll und gilt in seinem Genre als legendäre Ikone. Bereits seit vier Jahrzenten tourt der Künstler durch die Welt und begeistert mit seinen energiegeladenen Performances, seiner mühelosen und ansteckenden Bühnenpräsenz und seinem unglaublichen Gesang das Publikum.

Nicht zuletzt wegen seinen mitreissenden Live-Shows hat sich Bryan Adams als einer der weltbesten Rocksänger etabliert. Adams hat bis heute 14 Studioalben veröffentlicht und mit Hits wie «(Everything I Do) I Do It For You», «All For Love», das er mit Sting und Rod Stewart sang, oder «Summer Of ’69» die Herzen seiner Fans im Sturm erobert.

Seine Musik hat bis heute in über 40 Ländern #1 Status erreicht. Nun kündigt der Künstler sein neues Album «So Happy It Hurts» an, das am 11. März 2022 erscheinen soll. Sein Songwriting hat dem Künstler bisher ebenfalls zahlreiche Preise und Auszeichnungen eingebracht, darunter drei Academy-Award-Nominierungen, fünf Golden-Globe-Nominierungen und einen Grammy Award.

Erwarteter Grossaufmarsch im «Wädlitempel» dem Zürcher Hallenstadion

Im, von den Einheimischen liebevoll als «Wädlitempel» bezeichneten Hallenstadion, erwartete man einen Run auf eines der ersten grossen Konzerte nach dem langen Corona bedingten Unterbruch des «normalen» Konzertbetriebes. Für nicht Insider: Der Begriff «Wädlitempel» stammt aus Zeiten, als das Hallenstadion weltberühmt war für diverse Grossveranstaltungen im Radrennsport, vor allem die legendären Sechstagerennen, die ja für die Zürcher, die früher sehr restriktive Restaurant Sperrstunden hatten (um 23.00 Uhr war Schluss), eher Sechsnächterennen waren (erstmals 1954 und zuletzt 2014 ausgetragen), da jeweils dort Freinacht, d.h. keine Sperrstunde war. So traf sich denn «Tout Zürich» eben jeweils nach Mitternacht dort, um noch einige Cüpli (die Prominenz und die Cervelat Prominenz) oder Bierchen (das gewöhnliche Fussvolk) zu kippen und die Nacht durchzufeiern. Ja, ab und zu schaute man auch auf das Oval, wo die Pedaleure sich abwechselnd, in Zweierteams, abstrampelten um sich das ausgeschriebene Preisgeld für diesen Sprint oder jenes Omnium zu sichern. Und da diese Rick van Steenbergen, Fritz Pfenniger, Peter Post, Bruno Risi, Kurt Betschart, Patrick Sercu etc. stramme Waden vom Rennrad treten hatten, sicherte sich der Name «Wädlitempel» seinen Platz im Zürcher Vokabular.

Das routinierte Konzertschlachtross begeistert noch immer

Lange Schlangen vor den Eingängen, da ja die Covid Zertifikate überprüft wurden, versprachen ein volles Haus. Die Leute waren aber sehr diszipliniert, es wurde nicht gedrängelt und auch mit der Makentragpflicht im Innenbereich arrangierte man sich (wie im ÖV die einen mehr, die andern weniger).

Schlussendlich war das Konzert dann doch nicht ganz ausverkauft, wagten sich doch vor allem etwas ältere Konzertgänger, noch nicht ins Getümmel, das, da nur Sitzplätze, nicht mal eines war, zu stürzen. Es war denn auch ein jüngeres Publikum, das den kanadischen Weltenbürger, wenn auch mit 20minütiger Verspätung, mit grossem Applaus und Gejohle willkommen hiess.

Von der Energie, der Performance die den Kanadier noch immer auszeichnet, könnte sich mancher YouTube Star ein grosses Stück einverleiben und statt den heute leider gängigen Playbackauftritten mit vielen zugespielten Videotrailern, auch 100 Prozent live performen.

Adams hat schon zwei Covid Infektionen durchgemacht

Der überzeugte, aber nicht sektiererische Veganer, hat einen schon fast unglaublichen Drive drauf und ist, trotz seinen 62 Jahren, immer noch in bester körperlicher Verfassung. Umso bemerkenswerter, hatte Bryan Adams sich doch bereits zwei Mal mit Corona nfiziert und das innerhalb kürzester Zeit.

Schon beim ersten Song «Kick ass» hörbar, die Arrangements sind rockiger geworden, er will offensichtlich vom Softrocker Weichspüler Image weg, sich etwas anders positionieren, die Gitarrenriffs knapper, härter und, ja, halt auch etwas lauter, was vor allem den jüngeren Fans sehr zusagte, die sehr rasch aufstanden und mitrockten, gute Stimmung also von Beginn weg.

Zukünftiger Konkurrent der etablierten Hardrock Bands?

Wenn er so weiter macht, wird er im Rentenalter vielleicht noch zum Hardrocker und zum direkten Konkurrenten von «Metallica», »Iron Maiden», «Black Sabbath* usw. Adams und seine Mitmusiker performten ohne Pausen zwischen den einzelnen Songs und bereits der vierte «Shine a light» war wieder ein richtiger Kracher, bevor nach vier weiteren mit «Woman» die erste seiner Balladen kam, worauf er mit «You belong to me» wieder Vollgas gab, immer unterstützt von seinen hervorragenden Mitmusikern von denen der Leadgitarrist grossartige Improvisationen darreichte.

Trotz allem bleiben seine Balladen die Highlights der Performance

«Everything I do» entzückt die Fans und wenn er dann «Please forgive me» hinhaucht, ist die ganze Damenwelt hin und weg. Zwischendurch aber platziert er geschickt die knallig arrangierten schnellen Nummern, scherzt auch mal mit dem Publikum, vom «Good evening Zürich» bis «You are the best audience ever» usw. wie sich das eben gehört.

Das Publikum geht begeistert mit

Das Auditorium geht begeistert mit, meist stehend und tanzend, mit dem Handy fotografierend und gar mitsingend. Wie immer bei Bryan Adams, der nette Nachbar von nebenan, ein «feel good», Friede Freude Eierkuchen Konzert, gradlinig, ohne Ecken und Kanten für jeden etwas, wenn auch etwas rockiger als gewohnt, aber nicht so, dass es seine ewigen Fans abschrecken würde.

Der kanadische Musiker, der sich inzwischen auch weltweite Anerkennung als Photograph geniesst, unterhält das «Konzert ausgehungerte» Publikum aufs Beste, auch mit den kurzen Anekdoten, die er ab und zu einstreut. Bryan Adams, wie man ihn kennt und liebt gewährte noch zwei Zugaben, umjubelt vom begeisterten Publikum, das dann, sichtlich zufrieden, den «Wädlitempel» verliess und sich auf den Heimweg begab.

Kleiner Trailer der Konzertes:

www.youtube.com/watch?v=m3Psc5GyKBE

www.youtube.com/watch?v=0so9Meza7q0

Text: Léonard Wüst www.leonardwuest.ch

Fotos:

http://www.abc-production.ch/index, und Léonard Wüst

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch https://noemiefelber.ch/ www.herberthuber.ch www.maxthuerig.ch

- Aufrufe: 199