Landschaftstheater Ballenberg: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Première, 3. Juli 2019, besucht von Léonard Wüst

Produktion und Besetzung:

Autor: Gottfried Keller (1819-1890)

Textbearbeitung: Heinz Stalder

Regie: Andreas Zimmermann

Ausstattung: Dorothee Scheiffarth

Hauptrollen :

Vreneli Aline Beetschen

Sali Saladin Dellers

Gesamte Besetzung:

https://landschaftstheater-ballenberg.ch/de/Romeo_und_Julia_auf_dem_Dorfe/Besetzung

Rezension:

Leichter Nieselregen erwartete uns am Westeingang des Ballenberg Freiluftmuseums, eine wahre Wohltat nach den vielen heiss- schwülen Hitzetagen der letzten Wochen. Nach einem 40minütigem Spaziergang durch das Freilichtmuseum erreichten wir den Treffpunkt für Begrüssung und Aperitif, direkt gegenüber der gedeckten, 700 Personen fassenden, Zuschauertribüne. Gespielt, so wussten wir, wird auch bei schlechtem Wetter. Absagen der Premiere, wie auch der folgenden Vorstellungen wäre nur bei Sturmgefahr vorgesehen. Begrüsst wurde die die illustre, gutgelaunte Schar der Premierenbesucher wie gewohnt mit launigen Worten durch den Präsidenten des Vereins Landschaftstheater Ballenberg, Nationalrat Lorenz Hess. Dieser bedankte sich auch bei Sponsoren, Gönnern, Mitwirkenden und allen andern, die auf irgendeine Art in das Projekt involviert sind. Anschliessend richtete auch noch Peter Flück, Berner Grossrat und Präsident des Stiftungsrates Freilichtmuseum Ballenberg, einige Worte an die Besucher, die sich anschliessend an Speis und Trank gütlich taten und sich mit alten und neuen Bekannten bestens unterhielten, bevor man anschliessend seine Plätze auf der Tribüne einnahm.

Grundlegendes der Aufführungspraxis überdenken

Dort hiess auch noch Christian Sidler, Geschäfts- und Produktionsleiter des Vereins, das erwartungsvolle Publikum willkommen, bevor es auch schon los ging und die Dorfbevölkerung, voran die Kinder, auf das Spielterrain vor der Kulisse bei den altehrwürdigen Bauernhäusern aus Richterswil ZH und Uesslingen TG, strömten. Ob man sich auch in Zukunft der modernen Audiotechnik verweigern will, sollte man auf dem Ballenberg besser früher als später überdenken. Wenn, wie auch in diesem Falle, etwa 80 % des Stücks neu „erfunden“, d.h. Dialoge neu geschrieben werden und nebst dem Titel, bloss noch ca. 20% Gottfried Keller drin steckt, wär es halt schon gut, wenn die Schauspieler z.B. über Headsets, also mittels am Kopf befestigten Minimikrofonen ihre Texte rezitieren würden. damit man auch etwas hört und mitbekommt, worum es eigentlich geht. Da nützt es nichts, wenn Du Deinen Gottfried Keller auswendig kennst, wenn völlig andere, aber eben unverständliche, da unhörbare, Mono – und Dialoge gesprochen werden.

Ratespiel statt Theater

Es ist schlicht nicht mehr zumutbar, dass ich mich als Zuschauer, oder besser Zuhörer, einem Ratespiel ausgesetzt sehe. Ich bekomm dann zwar mit, dass die beiden Nachbarn sich mit Mist ab ihren jeweiligen Miststöcken bewerfen, also nicht so gut miteinander auszukommen scheinen, das sprichwörtliche Heu nicht auf der gleichen Bühne haben. Sogar einige verbale Anwürfe sind, da genügend laut gesprochen, respektive geschrien, bekomme ich mit, aber die weit interessantere Unterhaltung der „Dorfweiber“ am Rande des Geschehens verschliesst sich meiner. Schade, sind es doch gerade die wahrscheinlich geschliffenen, ironischen, lustigen, banalen oder gar dramatischen Texte, die ein Schauspiel ausmachen.

Durch Effekthascherei Verlust des Wesentlichen

Dieser Verlust des Wesentlichen ist durch spektakuläre, effekthascherische Auftritte mittels Traktoren, Chilbiwagen, fahrbarer Glacéwagen usw. nicht wett zu machen. Aber leider scheint sich „Ballenberg“ nun auch diesem Trend, den schweizweit viele Freiluftspiele einschlagen, also Richtung „Karls kühne Gassenschau“, mehr und mehr anzuschliessen. Im Moment sieht und lacht das doch sehr treue Ballenberg Stammpublikum noch darüber hinweg, nur, wie lange noch?

Aufgabe der Einmaligkeit auf dem Ballenberg?

Ausgerechnet hier, wo man die Kulisse quasi frei Haus geliefert bekommt und nicht jedes Jahr neu erfinden muss, sollte man diesen Trumpf, der diese Spielstätte auszeichnet, nicht so leichtfertig verspielen. Wär doch traurig, wenn sich das Publikum nur noch nicht Stück gerechten Auftritten von unnötigen Requisiten amüsiert, statt an süffigen Gotthelf Wahrheiten, bitterbösen Dürrenmatt – oder zynischen Max Frisch Zitaten. Wieso nicht weiter mit Ochsenkarren, Kühen, Eseln, Hühnern und was sonst noch zur Genüge auf dem natürlichen Gelände vorhanden sind. Ein aufgescheuchtes Federvieh ist alleweil amüsanter als ein Motorroller, der Lärm verursachend über das Gelände fährt und die so schon unhörbaren Unterhaltungen noch zusätzlich übertönt.

Ich bin absolut nicht ein Ewiggestriger und Neuinszenierungen sehr zugetan, aber an einem Ort, der sich ja der Erhaltung von Bewährtem verschrieben hat, seien es Bauernhäuser aus den verschiedensten Kantonen zu retten, abzubauen und zwecks Erhalt, auf dem Ballenberg originalgetreu wieder aufzubauen, an dem in Kursen das Ausüben von ganz oder fast ausgestorbenen Handwerken usw. vermittelt wird, passt das schlicht und einfach nicht. Punkt. Livio Andreina hat doch letztes Jahr mit seiner Umsetzung von „Steibruch – zrugg us Amerika“ gezeigt, wie man die natürlichen Ressourcen, über die der Ballenberg mehr als genug verfügt, nutzen kann, um spannend, stilgerecht und dennoch modern zu inszenieren.

Noch etwas zur Aufführung

Unter der Regie von Louis Naef war „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ 1991 die erste Freilichtinszenierung auf dem Ballenberg. 2019 feiert das Landschaftstheater Ballenberg seine 25. Inszenierung und greift daher das bekannte Stück von Gottfried Keller, in neuer Bearbeitung von Heinz Stalder, wieder auf. Aus oben genannten Gründen schwer zu beurteilende Inszenierung. Aber aus Erfahrung von früheren Produktionen weiss ich, dass immer ausgezeichnete Schauspieler agieren, ca. 40 Laiendarsteller/innen, altgediente „Schlachtrösser“, aber auch Kinder und Jugendliche aus der Region, nebst, je nach gewähltem Stück, eine/r oder mehrere Profischauspieler/innen.

Eigengewächs in der weiblichen Hauptrolle

Dieses Jahr waren es, wenn man so will, anderthalb, denn das „Vreneli“, Aline Beetschen, ist eigentlich ein „Eigengewächs“, spielte als Kind und Jugendliche schon zusammen mit ihren Eltern auf dem Ballenberg, später in Hauptrollen in Ballenberger Gotthelf Produktionen, absolvierte erfolgreich die Ausbildung zur Köchin, bevor sie sich noch entschloss, ein Bachelorstudium im Bereich Theater an der Hochschule der Künste in Bern zu absolvieren und so ihr grosses Hobby zum Beruf zu machen.

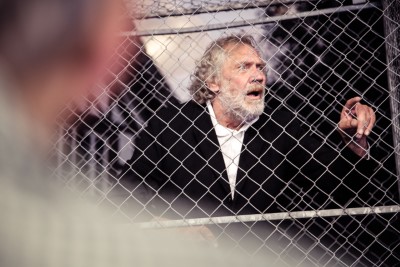

Shootingstar als Ballenberger Romeo

Ihr Romeo, resp. „Sali“, Saladin Dellers, entdeckte die Liebe zum Schauspielberuf durch sein Engagement im Jugendtheaterclub der «Jungen Bühne Bern», spielte die Hauptrolle im Kinospielfilm «Silberwald» (Regie Christine Repond), für die er für den Schweizer Filmpreis als bester Hauptdarsteller nominiert wurde und ergänzte seine Ausbildung durch ein Schauspielstudium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Die beiden Hauptdarsteller kamen in dieser Neufassung leider erst relativ spät in den Focus, spielte sich ihre Love Story doch fast im Zeitraffer gegen Ende des Stücks ab. Dem Auditorium hat es trotzdem gefallen, zwar fiel der Schlussapplaus nicht so kräftig und langanhaltend aus wie in früheren Jahren, von einer „Standing Ovation“, wie früher üblich, war man weit weg, wusste aber die Leistung der Protagonisten, die dem Dauerregen zum Trotz, ihr Bestes gegeben hatten, sehr wohl zu würdigen. Hätte man alles, oder zumindest das meiste auch akustisch, statt nur visuell mitbekommen, könnte man es wohl als gelungene Produktion bezeichnen, so bleiben nur die diversen Äusserungen von Zuschauern auf dem Rückweg zum Parkplatz nach Ballenberg West betreffend schlechter Akustik, in Erinnerung. Grob geschätzt, würde eine Audioausrüstung mit Head – oder Earsets ( für 50 Schauspieler), inkl. Lautsprecher usw. wohl maximal um die 150`000 Franken kosten. Mit einem Zuschlag von 1 Franken pro Ticket wäre diese Investition innert 10 Jahren, oder mit 2 Franken innert 5 Jahren amortisiert, ein Zuschlag der, so bin ich überzeugt, jeder gern bezahlen würde, um dafür die Produktion ganz, also sowohl visuell, aber vor allem auch akustisch zufriedenstellend, geniessen zu können.

Persönliche Meinung als Nachtrag:

Statt 80 Prozent des ursprünglichen Stoffes ändern und es trotzdem noch als Gottfried Keller zu verkaufen, wünschte ich mir die Originalversion oder sonst 100% neue Geschichte: Wieso, statt „Romeo und Julia auf dem Dorfe“, denn nicht „Romeo und Julia auf dem Balkan“? Da böte sich mehr als genug Stoff zu einer modernen Interpretation: Kroatin verliebt sich in Serben, (Väter sind, waren Bürgerkriegsgegner). Statt Mist fliegen Handgranaten, fast alle unmittelbaren Nachbarn wären zerstritten, der Viehhändler ( die UNO, vertreten durch die NATO), mischt sich genau am falschen Ort ein, befeuert so die Konflikte, statt sie zu entschärfen, die Weltbank gibt Kredite für Waffen, statt für wirtschaftlichen Wiederaufbau usw.

Kleine Fotodiashow der Produktion von Markus Flück:

Fotos: Markus Flück,

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: Landschaftstheater Ballenberg landschaftstheater-ballenberg.ch/de/2014/Willkommen

Homepages der andern Kolumnisten:

www.gabrielabucher.ch https://annarybinski.ch/ https://noemiefelber.ch/

Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li

- Aufrufe: 730