FESTIVAL STRINGS LUCERNE, Eröffnungskonzert Konzert Reihe Luzern "Tanz der Freude", 3. Dezember 2018, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Festival Strings Lucerne

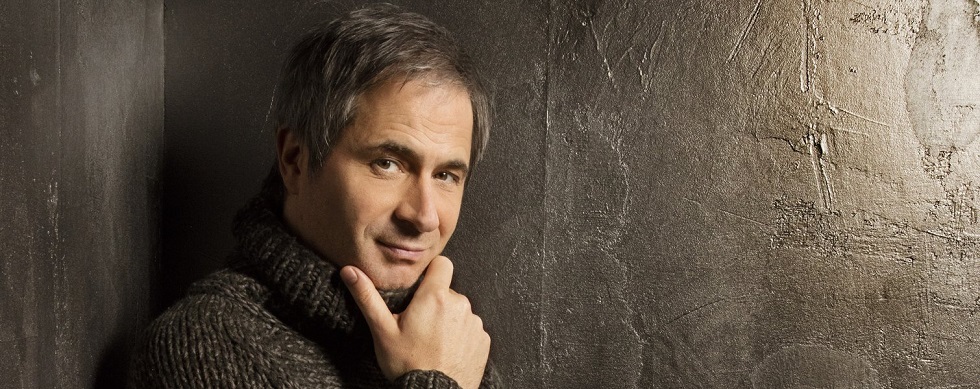

Ray Chen Violine

Daniel Dodds Leitung & Violine

Dmitri Schostakowitsch: Zwei Stücke für Streichorchester op. 11

Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Rezension:

Das Konzert eröffnende stark slawisch geprägte Frühwerk von Sostakowitsch verrät in seinen Satzbezeichnungen musikalische Orientierungen, die auch für den reifen Schostakowitsch gültig blieben: der erste Satz, Präludium genannt, ist eine Hommage an Johann Sebastian Bach, der zweite, ein Scherzo, zeigt in seinem sarkastischen Ton bereits die Doppelbödigkeit späterer Schostakowitsch-Scherzi. Man kann in ihm Anklänge an die Ballettmusik, das goldene Zeitalter und an die ersten beiden Sinfonien hören. Tonmaterial, grad recht für die Strings, um sich warmzuspielen, auf Touren zu kommen, zwei Stücke für Streichorchester op. 11 so richtig, um auch das zahlreich erschienene Publikem einzustimmen, das sich dafür mit starkem Applaus dafür bedankte.

Mendelssohns Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64

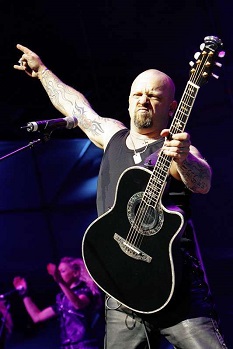

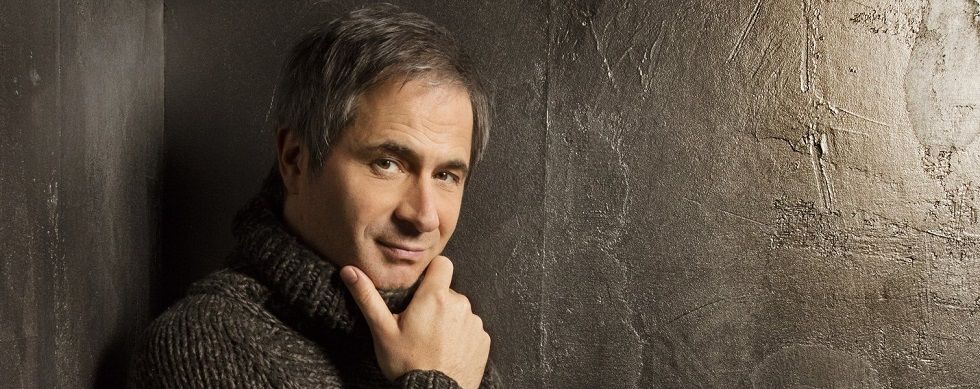

Bereits im Alter von neun Jahren erhielt Ray Chen die Einladung, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano aufzutreten. Seit seinem Gewinn 2009 beim berühmten Reine-Elisabeth-Wettbewerb in Brüssel und einem medialen Auftritt, der begeistert und inspiriert, erreicht der Australier mit taiwanesischen Wurzeln Millionen von Zuhörern und Followern und damit auch ganz neue und junge Zuhörer rund um den Globus. Und so trat er denn auch an, topmotiviert, mit vollem Körpereinsatz manchmal etwas ungestüm wie ein junger Musketier, wobei er, statt der feinen Klinge, einen feinen Bogen führte. Das Zusammenspiel mit dem Orchester und dessen präzisen Einsätzen klappte ab Beginn bestens, Solist und Mitmusiker motivierten sich wechselseitig zu Glanzleistungen, mit dem Solisten als Primus inter Pares. Seit Juni 2014 spielt Ray Chen die Stradivari „Joachim“ von 1715, eine Leihgabe der Nippon Music Foundation.

Solist ist von Beginn weg voll gefordert

Nach einer kurzen Einleitung des Orchesters setzt die Violine bereits im zweiten Takt mit einem schwungvollen Thema ein, das im Hintergrund von den Streichern begleitet wird; während der Entwicklung des Themas meldet sich das Orchester mit kurzen, aber bestimmten Tutti zu Wort. Im Anschluss übernimmt das Orchester das Thema der Violine und variiert es, woran sich ein Dialog der Violine mit abwechselnd den Streichern und dann den Bläsern anschließt. Danach ist es an den Bläsern, eine Variation des Themas aufzugreifen, die von der Violine wiederholt wird und mit Begleitung der Bläser, die ihre Variation zwischendurch kurz wiederholen, weiterentwickelt wird. Plötzlich wiederholt die Violine, diesmal energischer, ihr Hauptthema und probiert unter Begleitung des Orchesters wie getrieben alle möglichen Variationen. Ein Crescendo des Orchesters beendet die Variationen; nun ist die Violine mit der Kadenz an der Reihe. Nach der Kadenz wiederholt das Orchester im Piano das Hauptthema des Satzes und wird dabei in schnellem Arpeggio vom Solisten begleitet. Die Violine übernimmt es, das Thema zu variieren; nach einer Weile treten abwechselnd die Bläser und die Streicher als Begleitung hinzu. Ein Dialog zwischen Violine und Orchester führt langsam aber sicher zu einer Reihe kraftvoller Akkorde, die dem Fagott die Aufgabe übertragen, zum zweiten Satz überzuleiten. Der junge Solist bewegte sich sehr selbstsicher und erstaunlich routiniert durch die Partitur und bot, in perfektem Zusammenspiel mit seinen Mitmusikern, einen musikalischen Leckerbissen, dem sachkundigen Publikum sichtlich Freude bereitend. Für den langanhaltenden, stürmischen Applaus zeigte sich Ray Chen in Form von Paganinis Caprice No.21 als Zugabe erkenntlich.

Beethovens musikalische Liebeserklärung an die „Unsterbliche Geliebte“ Antonie Brentano im 2. Konzertteil

Meiner hochverehrten Freundin Antonie Brentano von Beethoven. Erst dieses Jahr wurde diese eigenhändige Widmung auf dem Titelblatt eines bislang unbekannten Exemplars der Partitur entdeckt, aufgrund dieser zahlreiche Forscher in Antonie Brentano die Adressatin des berühmten Briefes an die Unsterbliche Geliebte sehen, den der Komponist am 6./7. Juli 1812 in Teplitz schrieb.

Dramatisches Klangtableau entsteht im Schatten der napoleonischen Feldzüge

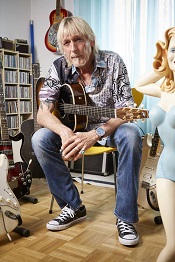

Dieses opulente Klanggemälde, das während der schon stark fortgeschrittenen Taubheit des Komponisten entstand, bot den „Strings“ die perfekte Möglichkeit, ihr grosses Können einmal mehr zu demonstrieren, wie gewohnt unter der magistralen, trotzdem unauffälligen Leitung ihres Chefs Daniel Dodds. Wie meistens auf der äussersten Kante seines Stuhles sitzend, absolviert er seine doppelte Aufgabe als 1. Geiger und gleichzeitig Leiter des Orchesters mit vollem Engagement, was sich in seiner Körpersprache deutlich äusserte und auch an seiner Mimik gut abzulesen war. Das Orchester bot einmal mehr ein Gesamtkunstwerk und das Auditorium wusste dies mit dem entsprechenden Applaus zu würdigen.

Text: www.leonardwuest.ch Fotos http://www.festivalstringslucerne.org/de/home

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 536