Luzerner Sinfonieorchester, Martha Argerich spielt Liszt , 17. Oktober 2018, KKL Luzern, besucht von Léonard Wüst rgerich spielt Liszt , 17. Oktober 2018, KKL Luzern, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Arvo Pärt (*1935)

«La Sindone» (Das Grabtuch)

–

Arvo Pärt

«Swansong»

–

Franz Schubert (1797 – 1828)

Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 «Unvollendete»

–

Franz Liszt (1811 – 1886)

«Mazeppa», Sinfonische Dichtung Nr. 6

–

Franz Liszt

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Es-Dur

Rezension:

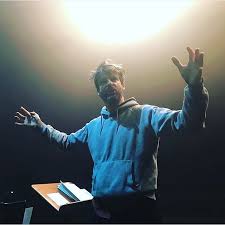

Die in Buenos Aires geborene Pianisten Legende, die das Ehrenbürgerrecht der Stadt Lugano im Jahre 2010 aufgrund ihrer kulturellen Verdienste verliehen bekam, beehrte wieder einmal die Leuchtenstadt. Ihr Auftritt war für den zweiten Konzertteil programmiert. Zu Beginn hiess Intendant Numa Bischof Ullmann das Publikum im proppenvollen Konzertsaal willkommen, bedankte sich bei allen Unterstützern des Orchesters und verdankte ins besonders die 15 Millionen Zuwendung eines Gönners, die tags zuvor publik wurde. Das traditionelle Konzert zum Saisonbeginn eröffnete das Residenzorchester des KKL Luzern mit zwei Kompositionen des Esten Arvo Pärt (*1935), hielten so die Tradition der Einbindung zeitgenössischer Musik in ihre Konzerte aufrecht. «La Sidone» entstand anlässlich der Olympischen Winterspiele in Turin 2006. «Swansong» ist eine Orchestration von Pärts Motette «Littlemore Tractus». Die Kompositionen des Minimalisten Pärt kontrastierten stark zu dem darauffolgenden «schwelgerisch-romantischen» Werk von Franz Schubert, waren aber ideal zur Konzerteinstimmung des gutgelaunten Auditoriums. So spielte sich das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent James Gaffigan locker ein, um im Verlaufe des Abends zur Hochform aufzulaufen.

Wie die «Unvollendete» vom Luzerner Orchester vollendet wurde

Um die 7. Sinfonie existieren sehr viele Legenden, viel wird und wurde spekuliert über die tatsächliche Entstehungsgeschichte. Schubert arbeitete 1822 an der Sinfonie in h-Moll. Warum er die Arbeit daran einstellte, die nach dem üblichen Gebrauch zur Entstehungszeit vier Sätze umfassen sollte, ist nicht bekannt. Danach geriet das Werk zunächst in Vergessenheit, und die Partitur wurde erst 1865 von Johann von Herbeck bei Schuberts Freund Anselm Hüttenbrenner aufgefunden und unter dessen Leitung dann am 17. Dezember in den Redouten Sälen der Wiener Hofburg uraufgeführt. Der erste Satz schliesst abgrundtief und hoffnungslos. Und doch gibt es einen zweiten Satz. Dieser verklingt lächelnd und leicht, voller Hoffnung auf das, was es nicht geben wird. Im 'Andante con moto' sind es auch wieder die Instrumentalsolisten, die diesen Satz zum regelrechten Genuss machen. Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott geben sich da sprichwörtlich die Klinke in die Hand. In diesem letzten Satz kommen dann auch die Klangfarben des Orchesters wieder sehr viel besser zum Vorschein, und auch der gute Beethoven scheint in den Tutti-Passagen nochmal durch. Das Dirigat von James Gaffigan zügig locker, die Intuitionen des, oder der? Komponisten aufnehmend

Der kräftige, langanhaltende Applaus war mehr als redlich verdient, für einzelne Solistinnen/Register gabs den Extraapplaus obendrauf, speziell Solooboistin Andrea Bischoff wurde besonders bedacht, fiel sie doch durch ihr virtuoses Spiel und starke Präsenz auf, dies als Primus inter Pares.

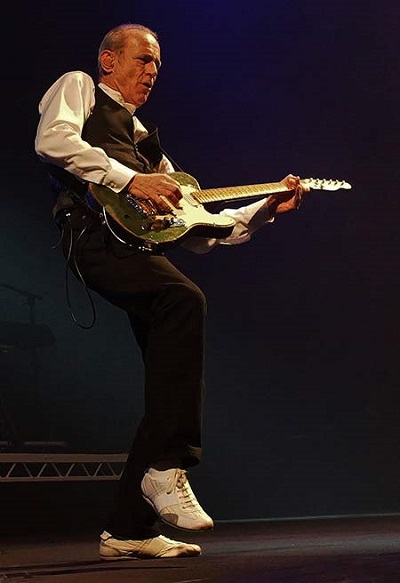

Alles perfekt, gewohnt engagiert orchestriert von James Gaffigan, der seine Mitmusiker immer als Partner auf Augenhöhe einbindet.

Zweiter Konzertteil mit Werken von Franz Liszt

Zum Auftakt präsentiert sich Listzs 6. Sinfonische Dichtung «Mazeppa» mit dem stilistischen Ungarn-Anklang als ideal-fruchtbarer Nährboden für das Luzerner Weltklasseorchester, um sich (und das Publikum) stimmungsmässig auf den Glanzpunkt des Abends einzuspielen: Liszts erstes Klavierkonzert mit Martha Argerich, die, wie sich erweisen wird, auch nach bald 60jähriger Karriere noch immer sprüht vor unbändiger Spielfreude und explosiver Dynamik.

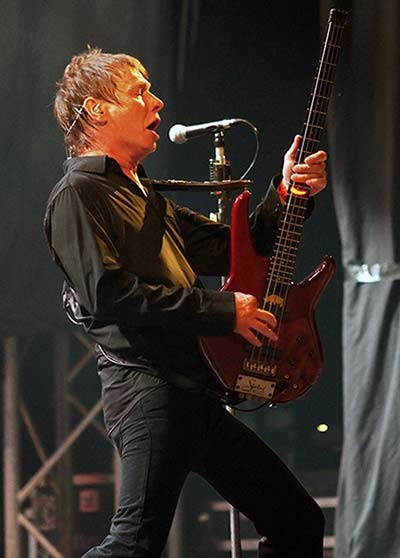

Der begeisternde Auftritt der 77jährigen, immer noch quicklebendigen Ikone Martha Argerich

Diese wird denn auch mit wahren Applauskaskaden bevorschussend begrüsst und setzt sich fast wie ein scheues Mädchen an den Konzertflügel. Dann aber wird aus dem vermeintlich scheuen Dings eine explosiv, eruptive, sehr expressive Interpretin, die aber auch fein austarieren kann, wo geboten, besonders erspürbar in den lyrisch träumerischen Passagen, von denen es doch ein paar gibt im sonst vorwärtstreibenden Pianisten Virtuosen auf den Leib, bzw. in die Hände geschriebenen Werk.

Die Starsolistin in wundervollen Dialogen mit ihren Mitmusikern

Besonders eindrücklich auch die diversen Dialoge der Pianistin mit wechselnden Partnern, so etwa im ersten Satz mit dem Klarinettisten Stojan Krukuleski oder im Finale mit Michael Erni am Triangel, der, aussergewöhnlich, unmittelbar beim Flügel, noch vor der Konzertmeisterin platziert war.

Diese Demonstration der Tastenkunst auf allerhöchstem Niveau begeisterte das Publikum, das dieser Demonstration nicht nur gebannt gelauscht, sondern auch fasziniert zugeschaut hatte.

Erstaunlich nur, dass der Applaus nicht in eine stehende Ovation mündete. Lag es vielleicht daran, dass man sich von der Grossmeisterin nichts anderes gewohnt ist?

Die Virtuosin beschenkte uns noch mit einer bejubelten Zugabe in Form der Lisztschen Überarbeitung von Robert Schumann`s „Widmung“.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: sinfonieorchester.ch/home

Homepages der andern Kolumnisten:

www.gabrielabucher.ch https://annarybinski.ch/ https://noemiefelber.ch/

Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li [content_block id=29782 slug=ena-banner]

- Aufrufe: 489