Lucerne Festival, Sinfoniekonzert 27 Boston Symphony Orchestra | Andris Nelsons | Baiba Skride, 12. September 2018, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Serenade (nach Platos Symposium) für Violine, Streichorchester, Harfe und Schlagzeug

Sinfonie Nr. 4 c-Moll op. 43

Rezension:

Eine reizvolle Programmation erwartete die sehr zahlreich erschienen Besucher. Einerseits „Serenade“ des Jahrhundertkomponisten Leonard Bernstein über den Arthur Rubinstein einst sagte: Bernstein ist «der grösste Pianist unter den Dirigenten, der grösste Dirigent unter den Komponisten und der grösste Komponist unter den Pianisten». Andererseits Schostakowitschs erschütterndste Sinfonie Nr. 4 c-Moll op. 43. Also einerseits hier der quirlig -lebenslustige, trotzdem nachdenkliche 1918 geborene Bernstein, da der eher schwermütige, vom Stalin Regime drangsalierte und jahrelang in Todesfurcht lebende, vom Leben gezeichnete, 1906 geborene Sankt Petersburger Schostakowitsch. Zudem waren mit der Solistin und dem Dirigenten gleich zwei lettische, beide in Riga geborene, Protagonisten an diesem Konzert vertreten.

Der Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons ,1978 in Riga geboren, wuchs in einer Musikerfamilie auf und begann seine Karriere als Trompeter an der Lettischen Nationaloper. Parallel dazu bildete er sich als Dirigent fort, studierte diese Disziplin bei Alexander Titov in St. Petersburg und nahm Privatunterricht bei Mariss Jansons. Das Lucerne Festival ehrte ihn 2012 mit der Ernennung zum «artiste étoile» und betraute ihn 2014 und 2015 mit der Leitung mehrerer Konzerte des Lucerne Festival Orchestra worauf er prompt als Kronprinz in Nachfolge des im Januar 2014 verstorbenen Claudio Abbado als Chefdirigent dieses Orchesters gehandelt wurde. Wie wir wissen, wurde dann aber Riccardo Chailly diese Ehrung zuteil.

Die Solistin des Abends

Die 1981 geborene lettische Geigerin Baiba Skride begann ihr Studium in ihrer Heimatstadt Riga. 1995 wechselte sie an die Musikhochschule Rostock, um ihre Ausbildung bei Petru Munteanu fortzusetzen. Als Siegerin beim «Concours Reine Elisabeth» in Brüssel eröffnete sie 2001 ihre internationale Karriere, die sie mittlerweile zu zahlreichen Orchestern von Weltrang geführt hat.

Leonard Bernstein: Serenade nach Platons «Gastmahl»

Sich auf bequemen Liegen räkeln, Wein trinken und über die Liebe plaudern. Das ist in etwa das Setting des «Symposion» (oder «Gastmahls»). Einer Sammlung hochstehender Dialoge zwischen verschiedenen Philosophen. Bernsteins Serenade zeichnet dieses Zusammentreffen in fünf Sätzen nach. Die Violine nimmt dabei die Rollen der anwesenden Erotik-Spezialisten ein bis hin zur Hauptfigur dieses Gespräches: Sokrates selbst. Was erzählen uns die Interpreten in Bernsteins Musik? Und wie anregend ist der Dialog für die Sologeige jeweils mit dem Orchester?

Total amerikanische Musik, inzwischen, auch Gershwin sei Dank, doch schon recht vertraute Laute. Das Werk, „Orchestermässig“, eingerichtet nur für die Streicher, ohne Bläser, dazu das Schlagwerk, die Harfe und als Soloinstrument die Violine. Trotz dieser Reduzierung schuf Bernstein ein sehr differenziertes, auch volles Klangbild. Nicht zu überhören sind deutliche Einflüsse von Jazz und jüdischer Musik. Zwar erkennt man wiederauftretende melodisch-rhythmische Elemente gut, die Melodien selbst sind jedoch eher kurz. Die lettische Solistin spielte das Werk auswendig, technisch, speziell rhythmisch und sehr sicher, den hellen Klang ihrer Stradivari „Yfeah Neaman“ voll ausspielend.

Ihr Landsmann am Dirigentenpult führte das Orchester äußerst sicher, begleitete aufmerksam durch die zahllosen Takt- und Tempowechsel und rhythmischen Verschiebungen. Sichtlich liegen dem Orchester diese Jazz-Elemente.

Teile der Tonabfolge des Intro verwendete Bernstein ein paar Jahre später im Lied „Maria“ in der „West Side Story“, seinem wohl bekanntesten Werk überhaupt. Die Musiker, insbesonders Solistin Baiba Skride wurden für ihre Interpretation mit langanhaltendem Applaus bedacht.

Schostakowitschs verdeckte Rebellion mittels Noten

Da zitiert Schostakowitsch relativ lang und unverblümt Rossinis Wilhelm Tell Ouvertüre. Dieses musikalische Zitat war für Dmitri Schostakowitsch eine heimliche Waffe, um seine wahren Gedanken auszudrücken, ähnlich wie der Widerstand Tells gegen die anmassende, verhasste Obrigkeit, einfach musikalisch, nicht mit der Armbrust, ausgedrückt. Dies höchstwahrscheinlich als Antwort auf den Artikel «Chaos statt Musik», der am 28. Januar 1936 in der «Prawda» erschien, in dem die Oper «Lady Macbeth» und das Ballett «Der helle Bach» abqualifiziert wurden. Schostakowitsch traf dies im Zentrum seines Schaffens: «Der Artikel auf der dritten ‹Prawda›-Seite veränderte ein für allemal meine ganze Existenz. Er trug keine Unterschrift, war also als redaktionseigener Artikel gedruckt. Das heisst, er verkündete die Meinung der Partei. In Wirklichkeit die Stalins, und das wog bedeutend mehr.» Nach diesem Aufführungsverbot unter dem Aspekt eines «Klassenfeindes» musste sich Schostakowitsch erst wieder zurechtfinden und dabei Verhaftungen und die Ermordung von Bekannten und sogar Freunden erleben.

Schostakowitsch hatte erstaunlicherweise schon sehr modern instrumentiert, u.a. auch mit Kastagnetten, die viele Komponisten in später entstandenen Werken der amerikanischen Musik auch sehr oft verwendet.

Bei der Werkinterpretation punktete der Dirigent mit Präzision, klaren dynamische Konturen und klaren rhythmischen Wechseln, konnte sich dabei auf ein virtuoses Orchester mit präziser Koordination, Transparenz, hervorragendem Blech und ausgewogenem, oftmals intensivem Streicherklang verlassen. Dabei liess Nelsons, trotz der Grösse des Orchesters auch feinste Pianissimi als solche stehen, lotete aber auch die Fortissimi voll aus. Ohne die Leistung der andern Musiker zu schmälern, seien doch noch speziell erwähnt das äusserst virtuose Klarinettensolo und das Fagott beim Beginn des Finale, ein Finale, dessen Spannung vom Dirigenten konsequent und präzis über dem monotonen Grundton aufgebaut wurde. Dies, bis die Musik plötzlich erstirbt, ohne dass sich die Spannung gelöst hätte, und in eine Coda mündet, die fantastischer nicht sein könnte. Man scheint verstört durch eine zerstörte Landschaft zu schreiten, Rauch steigt auf, Donnergrummeln in

der Ferne, eine Trompete erweist die letzte Ehre. Die himmlischen Töne

der Celesta gehen durch Mark und Bein und führen ins Nichts und provozierte eine schon fast gespenstische Stille, bevor eine Applauskaskade losbrach und die Protagonisten so entsprechend gewürdigt wurden. Natürlich fehlten auch die Sonderakklamationen für die diversen Register nicht, gewürzt mit vereinzelten Bravorufen. Andris Nelsons scheint eine besondere Affinität zu Schostakowitschs Musik zu haben und die vermittelt er seinen Mitmusikern ebenso wie den Zuhörern auf ganz intensive Weise.

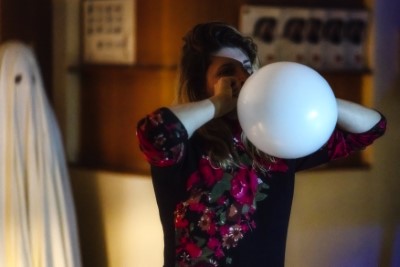

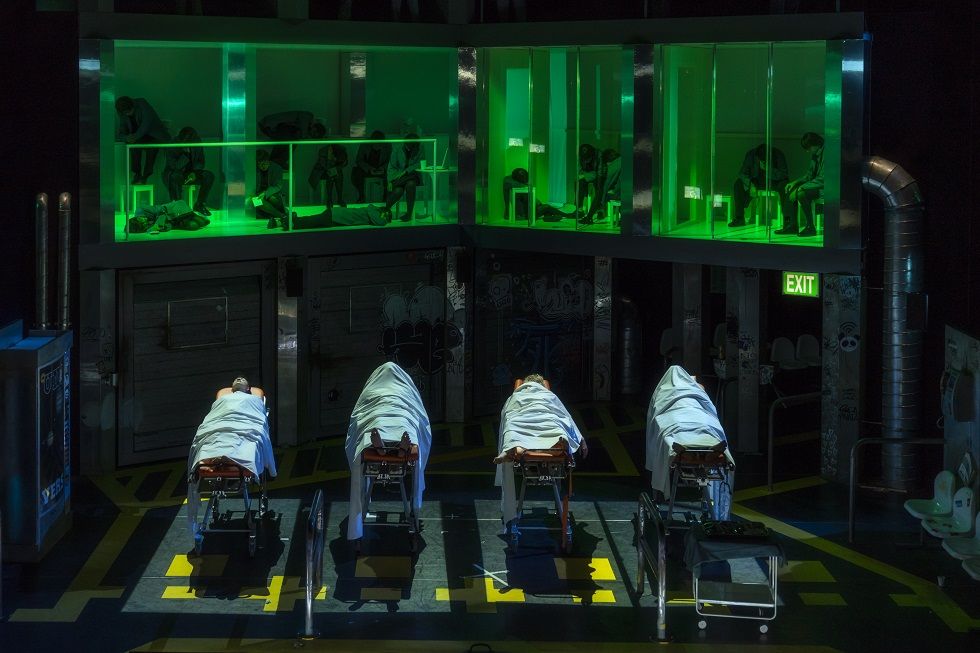

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.lucernefestival.ch

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 534