Opéra des Nations Genf, Don Giovanni, Première 1. Juni 2018, besucht von Gabriela Bucher – Liechti

Produktion und Besetzung:

| Musical Director | Stefan Soltesz |

| Stage Director | David Bösch |

| Set Designer | Falko Herold |

| Costumes Designer | Bettina Walter |

| Lighting Designer | Michael Bauer |

| Don Giovanni | Simon Keenlyside |

| Leporello | David Stout |

| Donna Anna | Patrizia Ciofi |

| Donna Elvira | Myrtò Papatanasiu |

| Don Ottavio | Ramón Vargas |

| Commendatore | Thorsten Grümbel |

| Zerlina | Mary Feminear* |

| Masetto | Michael Adams |

| Grand Théâtre Opera Chorus Director Alan Woodbridge |

|

| Orchestre de la Suisse Romande |

Rezension:

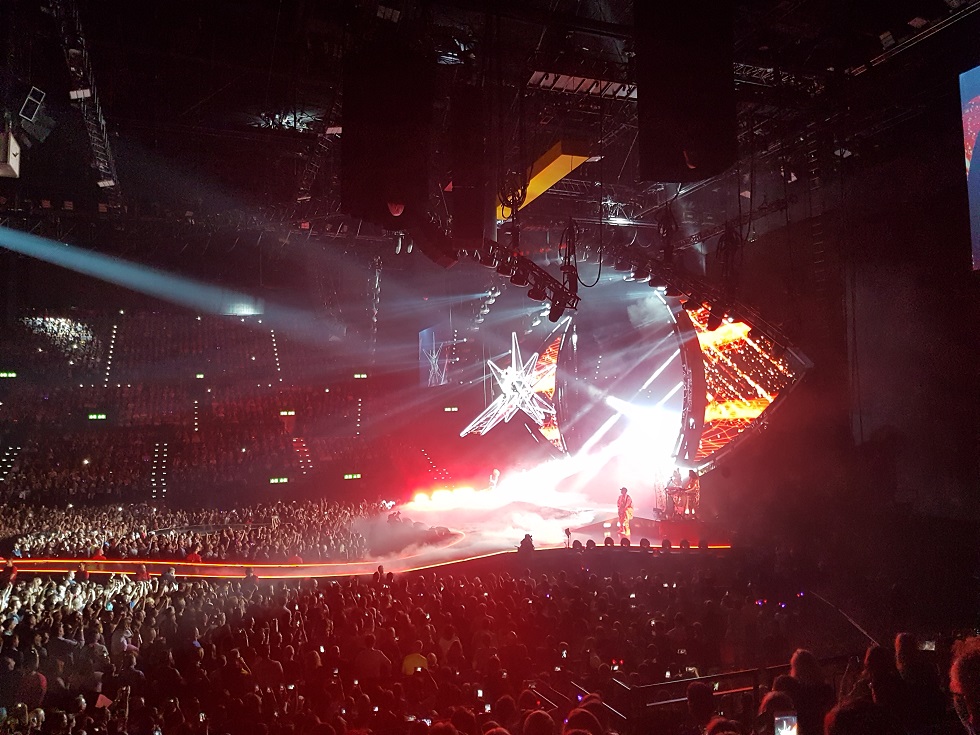

Im ausverkauften «Grand Théâtre de Genève» fand letzten Freitag die Premiere von Don Giovanni statt.

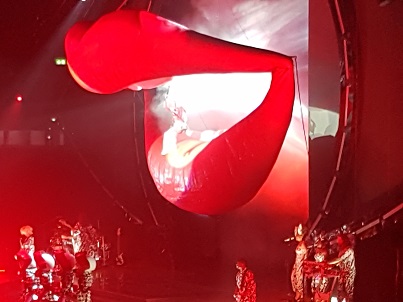

Der Vorhang öffnet sich auf eine Bühne auf der Bühne, ein paar alte Theater-Stühle stehen herum, ein paar trockene Grasstauden, das Ganze ist in sanftes Hellblau getaucht. Dieses Bühnenbild verändert sich nur insofern, als dass nachfolgend alle Spuren des Geschehens darauf zurückbleiben, sodass schlussendlich ein ziemliches Chaos herrscht: Kaputte Flaschen, Bartische mit leeren Gläsern, Konfetti, umgestossene Kisten und auch ein Teil der Asche des Commendatore.

Begeisternde Inszenierung

Regisseur David Bösch lässt es teilweise ziemlich krachen auf der Bühne und scheint sich dabei auch köstlich zu amüsieren. Don Giovanni bedient sich einer Polaroid-Kamera, um seine Eroberungen zu dokumentieren, zur Arie von Leporello über eben diese Eroberungen stolpern erschöpfte junge Frauen in zerrissenen Kleidern über die Bühne und winken müde mit der Fahne der jeweiligen Nation. Donna Anna tackert ein «Wanted»-Plakat von Don Giovanni an die Wand, Champagner wird aus Schuhen getrunken, Zerlinas-Hochzeitsschleier dient Don Giovanni als Stierkampf-Tuch um Donna Elvira zu reizen. Der Commendatore bleibt über das ganze Stück präsent, nach seinem Tod in Form einer schwarzen Urne, die entweder Don Ottavio oder Donna Anna mit sich rumtragen, später dann eben als Asche auf der Bühne. Das ist alles amüsant, entstaubt, «giocoso» eben, trotzdem wirkt es nicht derb.

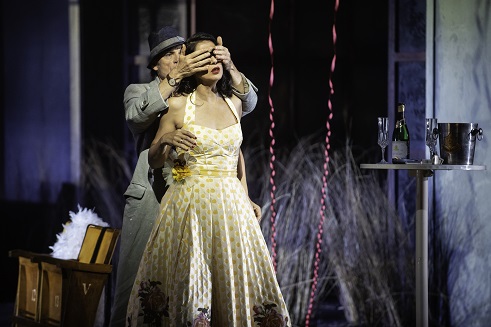

Die Kostüme von Bettina Walter sind eine Augenweide, wunderschöne weite Röcke aus edlen Stoffen, ein absolutes Highlight der erste Auftritt von Donna Elvira in ihrem eleganten, cremefarbenen Mantel, passendem Hut, Sonnenbrille und schwarzem Koffer – ein Bild wie aus einer Modezeitschrift der 60iger Jahre.

Exzellentes Sängerensemble

Und dann ist da die hochrangige Besetzung: David Stout als liebenswerter Leporello, agil, verspielt, mit grosser Bühnenpräsenz und schönem, expressiven Bariton. Ramón Vargas als Don Ottavio mit kräftigen Tenor, als Charakter aber etwas farblos, ein Anhängsel von Donna Anna. Bemüht aber etwas unbeholfen und man versteht, dass Donna Anna noch ein Jahr warten will bevor sie sich von ihm den Ring an den Finger stecken lässt. Patrizia Ciofi als Donna Anna modelliert ihre Stimme bis ins Letzte und vermittelt so ihre Verletztheit und ihre Trauer. Myrtò Papatanasiu ist eine angriffslustige, feurige Donna Elvira, Mary Feminear eine verspielte Zerlina, fein und zart, die aber genau weiss, was sie will und wie sie es will mit ihrem Masetto, Michael Adams, einem etwas verloren wirkenden Bauernbug in seinen zu grossen Hosen und dem Wams.

Und dann ist da natürlich der grossartige Simon Keenlyside. Nebst seiner unglaublichen Stimme hat er eine ebenso unglaubliche Bühnenpräsenz: Genau so könnte er gewesen sein, dieser Don Giovanni, etwas ins Alter gekommen aber immer noch sehr attraktiv, dabei aber rücksichtslos, rastlos, ungeduldig, getrieben. Schnell eine Linie reinziehen, mit der Hand durchs halblange Haar und weiter, zur nächsten Beute, zur nächsten Eroberung, ja keine Zeit verlieren, ja keine Komplikationen mit den Frauen. Das alles liest sich in Keenlysides Gesicht, in seinen Gesten. Gefühlvoll ist er nicht, sein Don Giovanni, aber authentisch, direkt und faszinierend in dieser Direktheit. Nach dem Grande Finale taucht er nochmal kurz auf und hält die «Scena Ultima» auf einem Polaroid-Foto fest.

Das Orchestre de la Suisse Romande unter Stefan Soltesz ist perfekte Begleitung für dieses hochkarätige Ensemble.

David Bösch ist eine sehr unterhaltsame Inszenierung gelungen, mit überraschenden Ideen und Effekten, jung, frisch, frech – so könnte Oper auch für ein jüngeres Publikum aufgehen und verständlich werden. Schöne Kostüme, die unvergleichliche Musik von Mozart – die Reise nach Genf würde sich durchaus lohnen, wären nicht bereits alle Vorstellungen ausverkauft.

Kleine Fotodiashow DonGiovanni Szenefotos von Carole Parodi:

Text: www.gabrielabucher.ch Fotos: www.geneveopera.ch

- Aufrufe: 395