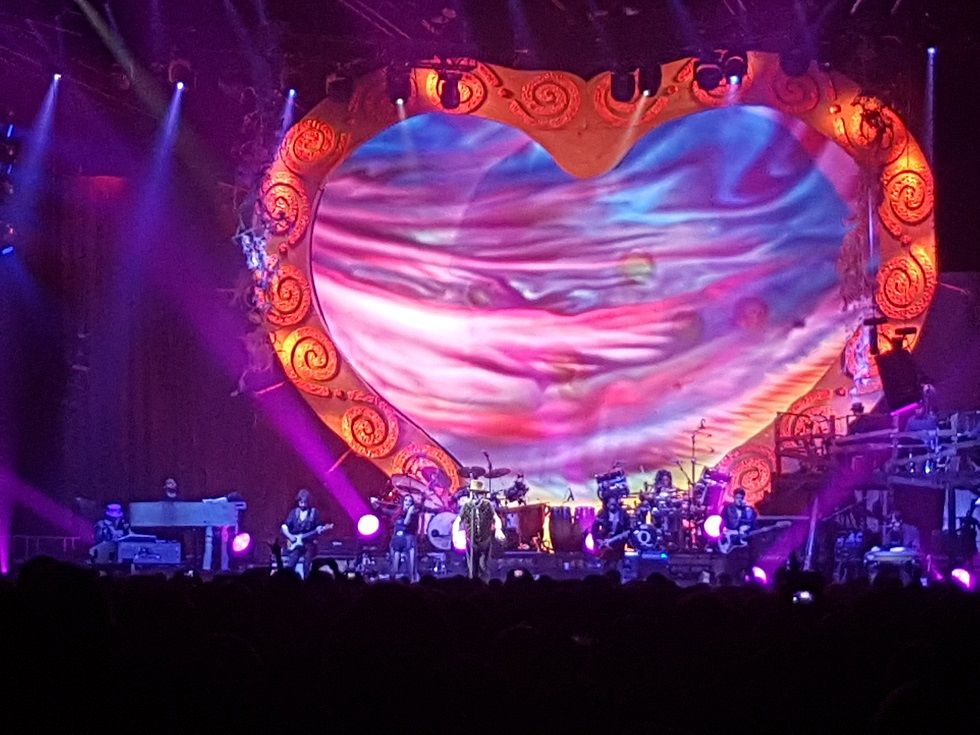

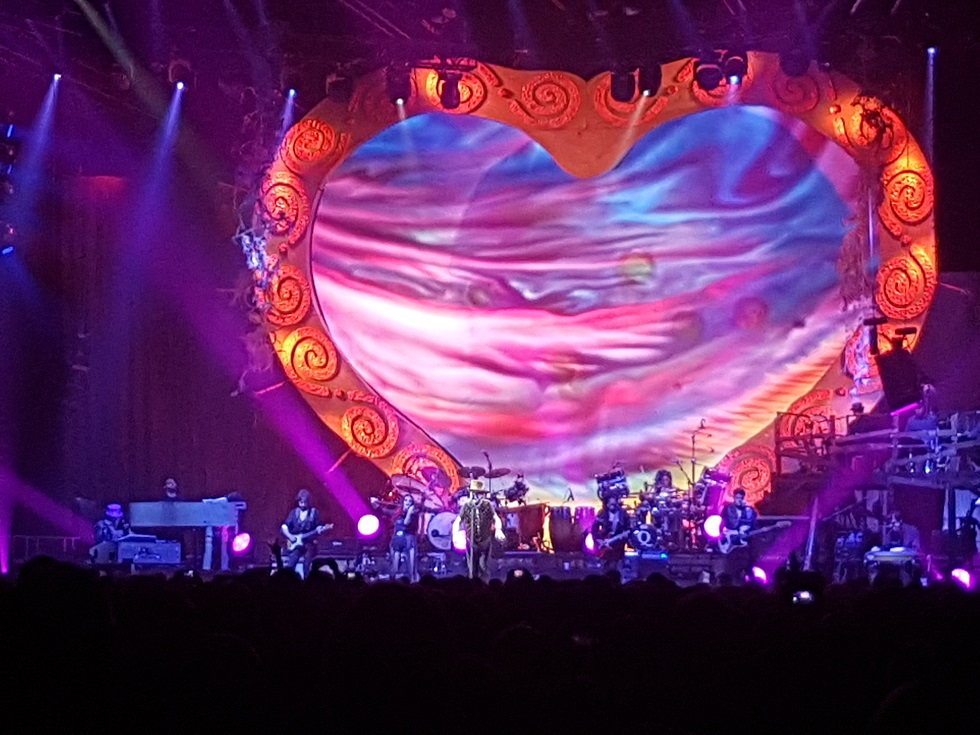

Zucchero – Wanted – Un‘ Altra Storia Tour 2018, Zürich, 23. Februar 2018, besucht von Léonard Wüst

Besetzung: Zucchero (Adelmo Fornaciari ) mit Band

Rezension:

In gewohntem Outfit, also mit verwaschenen Shirts, kultigen Latzhosen, Hüten aller Art und Farbe, gesellte sich „Zucchero“ zu seinen Mitmusikern auf die Bühne in der total ausverkauften Halle 622. Leider war die Akustik miserabel, die Tontechnik ihrer Aufgabe nicht gewachsen, schlecht abgemixt, in der Halle war es viel zu kalt und das Kommende war auch nicht sehr erwärmend. Stimmung kam nicht rüber und wenn er sprach/sang, verstand man kein Wort. Und der Text ist doch bei einem Cantautore zumindest ebenso wichtig wie die Melodie.

Die erstaunliche Metamorphose eines Cantautore zu einem Edelrocker

Die erste Songpalette uniform im immer gleichen Rhythmus und fast gleicher Tonart. Nichts erinnerte mehr an den einst gefühlvollen Cantautore, den rebellischen Poeten mit der blumigen, dennoch unverblümten Sprache. Obwohl eine relativ grosse Begleitband auf der Bühne war, gabs fast keine Variationen, selten ein Solo, wenn mal eines mit der Leadgitarre, wars nicht grade das virtuoseste. Wenn zwei Keyboarder, ein Bassist, drei Gitarristen, zwei Schlagwerker/innen und 3 Bläser mittun, sollte man die auch mal adäquat zu Geltung kommen lassen, denen mal Auslauf gewähren, zumal es sich später herausstellte, dass alles exzellente Musiker sind.

Zugespieltes Video mit Pavarotti Duett als Glanzpunkt

Ziemlich ernüchternd, wenn das auf der Leinwand zugespielte Duett „Miserere“ mit Luciano Pavarotti, aufgenommen in der Londoner „Royal Albert Hall“, der Höhepunkt des Konzertes ist, zusammen mit einem von der Band instrumental vorgetragenen Stück, bei dem die beiden Keyboarder ihr Können demonstrieren und auch die Gitarristen und Schlagwerker für einmal Akzente setzen konnten.

Früher gabs mal Lob von höchster Stelle

Die Blues- und Soul-Legende Ray Charles bezeichnete ihn einst als einen der besten Blues-Musiker der Welt. Und tatsächlich, keiner schaffte es so wie Zucchero, Blues, Soul, Rock und Pop zu einem homogenen Ganzen zusammenzufügen. Seine zahlreichen Bestselleralben wie «Oro, Incenso & Birra», «Bluesugar», «Shake» oder zuletzt «Black Cat» dokumentieren dies eindrücklich. Er hat mit Grössen wie Miles Davis, Eric Clapton, Sting, John Lee Hooker usw. performt und immer wieder unter Beweis gestellt, dass der Blues seine grösste Leidenschaft ist. Der Weg, den er aber mit diesen neuen Arrangement bestreitet, ist ein anderer, lehnt sich eher an die Altrocker an, führt total weg von „Italianita“ hin zu anglophonem Einheitsbrei, mit ein paar zusätzlichen Akkorden aufgemotzt.

Unverständliche Transformation von Idol zum Universalretrorocker

Da mutiert eine Kultfigur zu einem der vielen Trittbrettfahrer auf der wieder aufkommenden Retrorockschiene. Dabei hätte er doch mehr als genügend Qualität und auch ausreichend Rückhalt der Fans, um seinen ursprünglichen Weg weiter zu gehen, seine einmalige Urtümlichkeit zu bewahren. Ob Quale Senso Abbiamo Noi, Voci, Diamante, Blu, Occhi, E‘ Delicato, Menta e Rosmarino, Ahum, My love, She`s my baby, Cosi celeste, Feels like a woman. Schade, wenn alles gleich instrumentiert und arrangiert ist, dann ist es einfach nur noch langweilig, verwechsel- und austauschbar.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: Ruedy Hollenwäger und

Fotos:http://www.abc-production.ch/

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch https://noemiefelber.ch/

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 235