Erlebnistag – Konzert 3 Asian Youth Orchestra, Dirigent Matthias Bamert, 27. August 2017, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Sinfonie Nr. 1 D-Dur

Rezension:

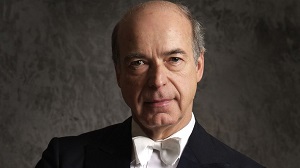

Matthias Bamert (u.a. von 1992 bis 1998 Intendant der Internationalen Musikfestwochen Luzern, heute Lucerne Festival), feierte im Juli seinen 75. Geburtstag. Er hat viel Erfahrung mit asiatischen Orchestern, war er doch u.a. von 2005 bis 2008 Chefdirigent des Malaysian Philharmonic Orchestra was ihm sicherlich dienlich war bei diesem Konzert mit den jungen Musikerinnen und Musiker des in Hongkong beheimateten AYO, Asian Youth Orchestra ( gegründet 1990 von Yehudi Menuhin und Richard Pontzious). Dieses ist bereits das zweite asiatische Orchester, nach dem Shanghai Symphony Orchestra am 20. August, das am diesjährigen Lucerne Festival im Sommer debütiert.

Mehrfach ausgezeichnetes Orchester

Es setzt sich aus zirka 110 Talenten zwischen 17 und 27 Jahren aus China, Taiwan, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam zusammen, die jährlich ausgewählt werden. Das AYO, Asian Youth Orchestra wurde 2010 mit dem «Praemium Imperiale Grant for Young Artists» und 2015 mit dem «Nikkei Asia Prize» ausgezeichnet. Es absolviert dieses Jahr eine Konzertreise, die nach China, Japan, in die USA und zwölf europäische Städte führt. Unter der Leitung Menuhins gab es im August 1990 sein erstes öffentliches Konzert.

Grundsätzliches zu Gustav Mahler und zur 1. Sinfonie

Mahler liebte zahlenmässig grosse Orchester, denn, so der Komponist: eine Sinfonie zu komponieren bedeutet, mit allen Mitteln der existierenden Technik eine Welt aufzubauen. Gustav Mahler gab seiner 10. Sinfonie zeitweilig den Beinamen Titan, nach dem Roman „Titan“ von Jean Paul, zog den Titel aber später wieder zurück. Sie kam im November 1889, unter seiner Leitung und von ihm als „Sinfonische Dichtung“ bezeichnet, in Budapest zur Uraufführung. Das Werk wurde von Kritik und Publikum aber kühl und verständnislos aufgenommen. Es ist dramaturgisch so angelegt, dass alles auf das furios, mächtige Finale hinführt. Also wenig Spektakuläres in den Zwischensätzen, für die sich Mahler reichlich Motiven anderer Komponisten bediente, u.a. aus Franz Liszts „Dante Sinfonie, Richard Wagners „Parsifal“ und inspiriert von Dantes „Commedia divina“. Ausnahme sind im dritten Satz die Variationen des französischen Volksliedes „Frère Jacques, dormez vous?“ Dieses wird zuerst von den Kontrabässen intoniert, später von den Bläsern übernommen, weitergereicht an die Streicher, dann wieder vom ganzen Orchester variiert. Integriert auch Motive seines eigenen, vierten Gesellenliedes. Matthias Bamert führte das Orchester behutsam, trotzdem bestimmt durch die Partitur und baute die Spannung punktgenau auf. Er verfolgte eine klare Linie, trieb seine Mitmusiker vorsichtig, aber stetig voran, bis er „seinen“ Klang gefunden hatte. Dieser mündete dann ins heldenhafte Finale, dessen letzter Teil das Blech stehend absolvierte, quasi über den andern Instrumente stehend.

Natürlich begeistert diese tonale Machtdemonstration heute das Publikum weltweit und war auch in Luzern so. Mit kräftigem, stürmischem Beifall, garniert mit vereinzelten Bravorufen, verdanke das Auditorium diese superbe Demonstration. Der Dirigent holte dann für die einzelnen Sektionen noch Extraapplaus ab, der bei den Bläsern besonders stürmisch ausfiel. Der nicht enden wollende Applaus führte schlussendlich noch in eine stehende Ovation, von den Protagonisten sichtlich genossen

Junge Musiker ohne Berührungsängste

Es waren erstaunlich viele asiatische Touristen im Publikum, die nach dem Konzert ein Foto des Orchesters machen wollten. Die Musikerinnen gaben sich völlig unkompliziert, setzten sich auf Wunsch gar an den Bühnenrand, gruppierten sich ganz nach Wünschen der Motivjäger. Auch für Selfies posierten sie geduldig, seis im Verbund, oder einzeln. Dafür gabs vom Publikum noch einen Sonderapplaus

Text: www.leonardwuest.ch Fotos: www.lucernefestival.ch

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 413