Bregenzer Festspiele, Wenn Sprache zu Musik wird

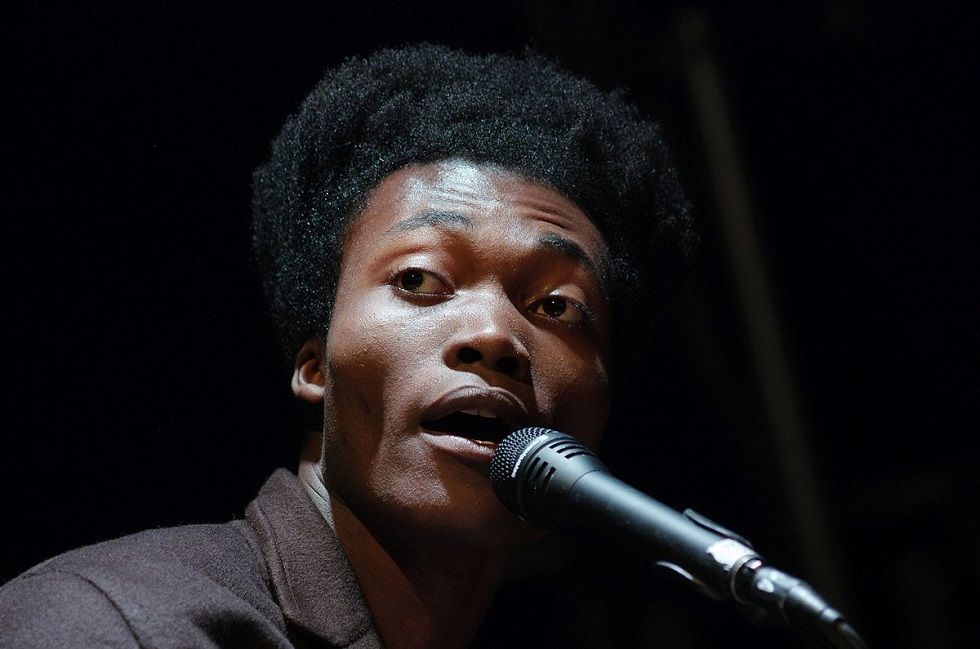

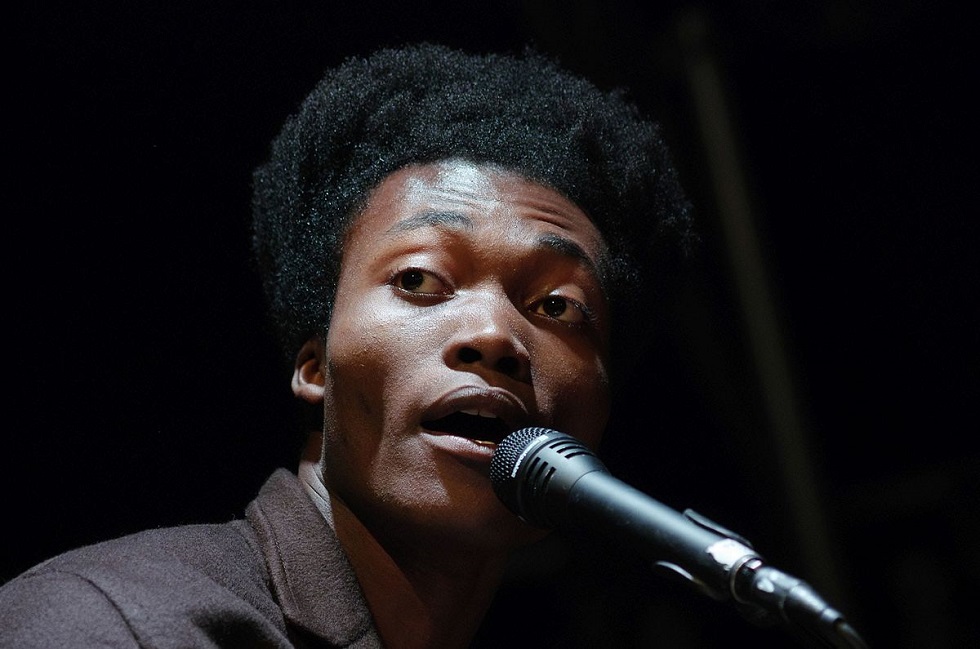

Die Auftragskomposition To the Lighthouse feiert am 16. August ihre Uraufführung. In einem mehr als dreijährigen Schaffensprozess entstand die Oper im Rahmen des Festspiel-Opernateliers. Regisseur Olivier Tambosi spricht im Wochenpost-Interview über die Stimme Virginia Woolfs und den Luxus, mit einem Komponisten zusammenarbeiten zu dürfen. 2016 inszenierten Sie im Festspielhaus den Schauspiel-Klassiker Hamlet als Opernversion. Unterscheidet sich Ihre Herangehensweise an die Inszenierung der Uraufführung von To the Lighthouse? Hamlet ist zwar eine Oper von 1865, ist aber seit 1871 nicht mehr aufgeführt worden. Dadurch war das auch fast wie eine Uraufführung. In Bezug auf To the Lighthouse ist besonders spannend, dass man es normalerweise mit verstorbenen Komponisten zu tun hat. Die Auseinandersetzung ist eine einseitige Sache. Zesses Seglias als Komponisten hier zu haben, macht daraus einen Dialog. Fragen nicht nur über Musik werden möglich: Was hast du dir vorgestellt beim Komponieren dieser Melodie, gab es eine szenische Idee, noch bevor die Musik da war? Ich empfinde das als einen Luxus. Wie gehen Sie damit um, keine Vergleichsbasis zu haben – ist es leichter oder schwerer? Das ist eigentlich der Normalzustand von Theater. In Schauspielhäusern werden regelmäßig neue Stücke gespielt. Bei uns in der Oper hat sich das Anfang des 20. Jahrhunderts geändert, früher gab es sehr wohl eine Menge an Uraufführungen. Nach der Einschränkung der Kunst im Dritten Reich und den Trümmern nach Ende des Krieges, wollte niemand mehr ansetzen, wo man 1933 aufgehört hat. Man wollte versöhnliche Töne spielen, wodurch ein Bruch entstand, der das Moderne als schwierig und unangenehm gelten ließ. Ich freue mich sehr, dass ich nun endlich wieder etwas noch nie Gespieltes inszenieren darf. Was ist die Faszination an Virginia Woolfs Stoff? An sich würde man eher nicht daran denken, aus irgendeinem Text von Virginia Woolf ein Theaterstück oder eine Oper zu machen. Die Texte sind sehr für‘s Lesen geschaffen, man kann zurückblättern, um Schwieriges zu verstehen und Dinge zu verdauen. Hingegen findet Theater live statt, das ist eine ganz andere Situation. Dem leider verstorbenen Ernst Binder ist allerdings ein tolles, gut gebautes Libretto gelungen, das nicht das Buch an sich sein will, sondern etwas Neues. Ich habe die Inszenierung übernommen, erst nachdem ich sinnlich angesprochen war von Zesses Seglias Klängen. Der Text kann noch so toll sein, Oper erzählt sich primär über Musik. Der Komponist hat eine besondere Begabung: Er findet eine eigene musikalische Sprache für das, was Virginia Woolf literarisch macht – für den Bewusstseinsstrom. Er fängt das Denken der Figuren in seiner Musik ein und macht es für den Zuhörer erfassbar. Dabei gibt Zesses Seglias dem Ganzen nicht nur die Farbe der Worte, sondern auch die Farbe seines Erinnerns an vergangene Dialoge. Das bringt eine Qualität mit, die sich mit dem Text auf eine spannende Art verbindet. Nach dem Tod Ernst Binders sind Sie als Regisseur in einen bereits begonnenen Kreativprozess hinzugekommen. Wie war das? Die Frage ist immer, ob man übernehmen kann, was schon da ist. Ausschlaggebend war für mich, wie schon gesagt, die Musik. Was außerdem schon entworfen war, war etwas, das man nicht „Bühnenbild“ nennen kann. Die Besonderheit ist, dass man mit Jakob Kolding nicht einen Bühnenbildner ins Boot geholt hat, sondern einen bildenden Künstler. Mehrere Kunstebenen kommunizieren hier miteinander und werden am Ende mehr als die Summe der Teile. Ich fand das alles sehr toll und habe zugesagt. Mehr als sechs Monate ist das her und ich konnte mich in dieser Zeit noch sehr gut einarbeiten. Haben Sie eine Szene, die Sie besonders fasziniert und gab es auch sperrige Momente? Spaß macht alles und schwierig ist auch alles. In dieser Oper gibt es drei große Szenen, die von sehr unterschiedlicher Farbe sind. Das bringt große Abwechslung, man begibt sich auf eine Reise durch die Zeit. Das erleben wir aus der Perspektive einer alten Frau, der Haushälterin, die aber gleichzeitig die Stimme Virginia Woolfs, des Jahrhunderts oder die Stimme des Hauses selbst ist, das immer mehr verfällt. So tun sich seelische Abgründe auf, von denen ich glaube, dass sie den Zuseher emotional erreichen. Insgesamt bin ich ein Fan von der Produktion geworden – vor allem aber vom Komponisten. Ich denke schon darüber nach, welche Opernstoffe ich in Zukunft mit ihm realisieren kann. www.bregenzerfestspiele.com/[content_block id=45503 slug=unterstuetzen-sie-dieses-unabhaengige-onlineportal-mit-einem-ihnen-angesemmen-erscheinenden-beitrag]

- Aufrufe: 359