Das Oster-Festival 2017 endet mit erfreulicher Bilanz von 94 Prozent Auslastung

Lucerne Festival zieht Bilanz des Oster-Festivals, das am morgigen Sonntag dem 9. April zu Ende geht. Die Konzerte des neuntätigen Festivals waren mit 94 Prozent* und über 9000 Besuchern sehr gut ausgelastet. In den Kirchen Luzerns und im KKL Luzern wurden insgesamt 14 Veranstaltungen mit sowohl sakraler als auch weltlicher Musik geboten. Fünf Konzerte waren ausverkauft, darunter das Eröffnungskonzert am 1. April, die Chorkonzerte vom 2. und 4. April und das Sinfoniekonzert der MusicAeterna mit Teodor Currentzis und der Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Voll besetzt war ausserdem die Premiere der Marienvesper von Claudio Monteverdi, die diesjährige Kooperation von Lucerne Festival mit dem Luzerner Theater**. Zum Dirigier-Meisterkurs mit Bernard Haitink kamen insgesamt rund 330 Interessierte.

Lucerne Festival zieht Bilanz des Oster-Festivals, das am morgigen Sonntag dem 9. April zu Ende geht. Die Konzerte des neuntätigen Festivals waren mit 94 Prozent* und über 9000 Besuchern sehr gut ausgelastet. In den Kirchen Luzerns und im KKL Luzern wurden insgesamt 14 Veranstaltungen mit sowohl sakraler als auch weltlicher Musik geboten. Fünf Konzerte waren ausverkauft, darunter das Eröffnungskonzert am 1. April, die Chorkonzerte vom 2. und 4. April und das Sinfoniekonzert der MusicAeterna mit Teodor Currentzis und der Geigerin Patricia Kopatchinskaja. Voll besetzt war ausserdem die Premiere der Marienvesper von Claudio Monteverdi, die diesjährige Kooperation von Lucerne Festival mit dem Luzerner Theater**. Zum Dirigier-Meisterkurs mit Bernard Haitink kamen insgesamt rund 330 Interessierte.

An diesem Wochenende dirigierte Mariss Jansons das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bei ihrer jährlichen Luzerner Residenz – heute Abend steht die Schweizer Erstaufführung von Wolfgang Rihms Requiem-Strophen auf dem Programm. Es handelt sich um das erste räsonanz – Stifterkonzert, der Initiative der Ernst von Siemens Musikstiftung in Kooperation mit Lucerne Festival und musica viva des Bayerischen Rundfunks. Morgen Abend spielt im Abschlusskonzert Emmanuel Ax Mozarts Klavierkonzert Es-Dur KV 482. Die Uraufführung der Young-Produktion Once around the world mit dem Ensemble der Lucerne Festival Alumni und Mike Svoboda ist morgen, am Sonntag, um 11.00 und 15.00 Uhr zu erleben.

Der griechische Dirigent Teodor Currentzis war der diesjährige «artist-in-residence» des Oster-Festivals. Er dirigierte sein Ensemble MusicAeterna in zwei Konzerten im KKL Luzern: Am 5. April stand ihm die Geigerin und «artiste étoile» des kommenden Sommer-Festivals, Patricia Kopatchinskaja, zur Seite. Am 7. April konzertierte er zusammen mit der Sopranistin Nuria Rial und der Mezzosopranistin Paula Murrihy mit Werken von Pergolesi und Haydn. Am 2. April waren Werke von Bach, Poulenc und Messiaen in der Franziskanerkirche zu hören – aufgeführt vom Collegium Vocale zu Franziskanern Luzern und dem Capricornus Consort Basel. Ein Höhepunkt des Festivals bildete das Musiktheater zu Monteverdis Marienvesper am 3. April und an den Folgetagen – eine Koproduktion von Lucerne Festival und dem Luzerner Theater, welche die Jesuitenkirche als begehbaren Bühnenraum für die Besucher gestaltete. Ein weiteres Chorkonzert wurde zu Ehren des 600. Geburtstag von Niklaus von Flüe am 4. April im Kirchensaal MaiHof gegeben. Thomas Hengelbrock brachte am

6. April zusammen mit dem Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble, den Solisten Daniel Behle und Markus Butter Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion in der selten gespielten Zweitfassung von 1725 zur Aufführung. Während drei Tagen, vom 7. bis 9. April, hatten junge Dirigenten im Meisterkurs Dirigieren zum siebten Mal die Möglichkeit, von den Kenntnissen und Erfahrungen Bernard Haitinks zu profitieren und mit den Festival Strings Lucerne zu arbeiten. www.lucernefestival.ch

- Aufrufe: 388

Besetzung und Programm:

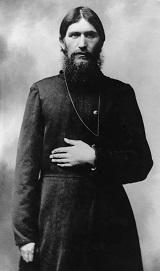

Besetzung und Programm: Alles was dieser unglaubliche Grieche anpackt, wird zu akustischem Gold. Selbst so Nachdenkliches wie „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“, in der originalen Orchesterfassung von 1787 von Joseph Haydn, wirkt bei Currentzis leicht, fast spielerisch. Obwohl er, als gewiefter Selbstdarsteller und guter Verkäufer, das Ganze irgendwie mystisch düster inszeniert. Am Bühnenrand lässt er brennende Kerzen in Schalen platzieren, den Saal vor Betreten der Bühne völlig abdunkeln. Alle Orchestermitglieder in lange, schwarze, einfache Roben gekleidet (ähnlich jener, die man von Abbildungen des legendenumrankten russischen Mönchs Grigori Jefimowitsch Rasputins kennt). Die Violinistinnen absolvieren den gesamten ersten Konzertteil, der ca. 60 Minuten dauert, stehend.

Alles was dieser unglaubliche Grieche anpackt, wird zu akustischem Gold. Selbst so Nachdenkliches wie „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“, in der originalen Orchesterfassung von 1787 von Joseph Haydn, wirkt bei Currentzis leicht, fast spielerisch. Obwohl er, als gewiefter Selbstdarsteller und guter Verkäufer, das Ganze irgendwie mystisch düster inszeniert. Am Bühnenrand lässt er brennende Kerzen in Schalen platzieren, den Saal vor Betreten der Bühne völlig abdunkeln. Alle Orchestermitglieder in lange, schwarze, einfache Roben gekleidet (ähnlich jener, die man von Abbildungen des legendenumrankten russischen Mönchs Grigori Jefimowitsch Rasputins kennt). Die Violinistinnen absolvieren den gesamten ersten Konzertteil, der ca. 60 Minuten dauert, stehend. Die Umsetzung durch die Protagonisten war alles andere als ermüdend, sondern immer spannungsgeladen, ob der dramaturgische Aufbau, die fein herausgearbeiteten Nuancen, das Austarieren der diversen Streicherstimmen, ergänzt durch das Cembalo, instrumentale Passionsmusik in Perfektion, kaum denkbar, dass dies noch steigerungsfähig ist. Bereits die Introduktion, die den sieben Adagio`s vorangestellt ist, deutete an, was uns erwartete. Der Epilog, in diesem Fall „il terremoto“ (das Erdbeben), ist, anders als zum Beispiel bei Bach`s Johannes Passion, durchaus presto e con tutta la forza. Dies nutzte Courrentzis geschickt, um die begeisterten Zuhörer zu überbordendem Applaus und Bravorufen hinzureissen. Man hätte sich selbst eine Zugabe durchaus vorstellen können, was aber wohl so einem Werk nicht angemessen, sogar eher abträglich gewesen wär. Emotional aufgewühlt, begab man sich zur Pause in die Foyers.

Die Umsetzung durch die Protagonisten war alles andere als ermüdend, sondern immer spannungsgeladen, ob der dramaturgische Aufbau, die fein herausgearbeiteten Nuancen, das Austarieren der diversen Streicherstimmen, ergänzt durch das Cembalo, instrumentale Passionsmusik in Perfektion, kaum denkbar, dass dies noch steigerungsfähig ist. Bereits die Introduktion, die den sieben Adagio`s vorangestellt ist, deutete an, was uns erwartete. Der Epilog, in diesem Fall „il terremoto“ (das Erdbeben), ist, anders als zum Beispiel bei Bach`s Johannes Passion, durchaus presto e con tutta la forza. Dies nutzte Courrentzis geschickt, um die begeisterten Zuhörer zu überbordendem Applaus und Bravorufen hinzureissen. Man hätte sich selbst eine Zugabe durchaus vorstellen können, was aber wohl so einem Werk nicht angemessen, sogar eher abträglich gewesen wär. Emotional aufgewühlt, begab man sich zur Pause in die Foyers. Dieses einleitende Duett bot dann auch den beiden Vokalsolistinnen, die zusammen mit Currentzis die Bühne betraten, Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Das Orchester, nun alle Mitglieder sitzend, breitete der katalanischen Sopranistin Nuria Rial und der irischen Mezzosopranistin Paula Murrihy (Debut am Lucerne Festival) den musikalischen Teppich aus, auf dem sich die beiden souverän bewegen konnten, wobei die Irin Lautstärke mässig, etwas dominierend war. Dies trübte aber den Hörgenuss nur marginal, kratzte kaum am glänzenden Lack dieses Gesamtkunstwerkes, das man sich nicht getraut, „nur“ Konzert zu nennen. Dementsprechend lautstark und heftig wurden die Protagonisten auch gefeiert und die Vorfreude ist gross, diesen feurigen Griechen aus dem „Perm(a)frost“ ein nächstes Mal in Luzern erneut zu erleben.

Dieses einleitende Duett bot dann auch den beiden Vokalsolistinnen, die zusammen mit Currentzis die Bühne betraten, Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Das Orchester, nun alle Mitglieder sitzend, breitete der katalanischen Sopranistin Nuria Rial und der irischen Mezzosopranistin Paula Murrihy (Debut am Lucerne Festival) den musikalischen Teppich aus, auf dem sich die beiden souverän bewegen konnten, wobei die Irin Lautstärke mässig, etwas dominierend war. Dies trübte aber den Hörgenuss nur marginal, kratzte kaum am glänzenden Lack dieses Gesamtkunstwerkes, das man sich nicht getraut, „nur“ Konzert zu nennen. Dementsprechend lautstark und heftig wurden die Protagonisten auch gefeiert und die Vorfreude ist gross, diesen feurigen Griechen aus dem „Perm(a)frost“ ein nächstes Mal in Luzern erneut zu erleben.

Besetzung und Programm:

Besetzung und Programm: Das Orchester, ca. 3o Musiker (Kammermusikgrösse) betrat zuerst die Bühne, gefolgt vom Chor, bestehend aus 10 Sängerinnen und 13 Sängern. Hengelbrock, der auch das Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg leitete, betrat darauf die Bühne in Begleitung von Daniel Behle (Evangelist) und Markus Butter (Christusworte) sichtlich gut gelaunt, gewohnt locker – selbstsicher und nahm seine Arbeit unverzüglich auf, ohne Taktstock, nur mit den Fingerspitzen das Orchester und den Chor führend. Da das Orchester auch mit Gambe und Laute bestückt war, ergab sich ein wunderbares, schon fast barockes Klangbild, dessen Feinheiten der Dirigent immer wieder heraus kitzelte.

Das Orchester, ca. 3o Musiker (Kammermusikgrösse) betrat zuerst die Bühne, gefolgt vom Chor, bestehend aus 10 Sängerinnen und 13 Sängern. Hengelbrock, der auch das Eröffnungskonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg leitete, betrat darauf die Bühne in Begleitung von Daniel Behle (Evangelist) und Markus Butter (Christusworte) sichtlich gut gelaunt, gewohnt locker – selbstsicher und nahm seine Arbeit unverzüglich auf, ohne Taktstock, nur mit den Fingerspitzen das Orchester und den Chor führend. Da das Orchester auch mit Gambe und Laute bestückt war, ergab sich ein wunderbares, schon fast barockes Klangbild, dessen Feinheiten der Dirigent immer wieder heraus kitzelte. Das Zusammenwirken von Orchester und Chor, singend kommentiert von „Evangelist“ Daniel Behle (Debut am Lucerne Festival) und dem ehemaligen „Wiener Sängerknaben“ Markus Butter als Vortragender der „Christusworte“, hätte nicht perfekter sein können, alle agierten auf absolutem Weltklasseniveau, keinerlei Anstrengungen sich anmerken lassend bei diesem Monumentalwerk.

Das Zusammenwirken von Orchester und Chor, singend kommentiert von „Evangelist“ Daniel Behle (Debut am Lucerne Festival) und dem ehemaligen „Wiener Sängerknaben“ Markus Butter als Vortragender der „Christusworte“, hätte nicht perfekter sein können, alle agierten auf absolutem Weltklasseniveau, keinerlei Anstrengungen sich anmerken lassend bei diesem Monumentalwerk. Am Schluss der Passion langanhaltende Stille, dann aber starker stürmischer Applaus für die Protagonisten des Abends. Da die Johannes Passion ja nicht mit einem furiosen Finale endet, wie eine Sinfonie, sondern eher nachdenklich leis – ruhig, realisierte der Grossteil des Publikums erst gar nicht, dass es (das Werk) „vollbracht war“.

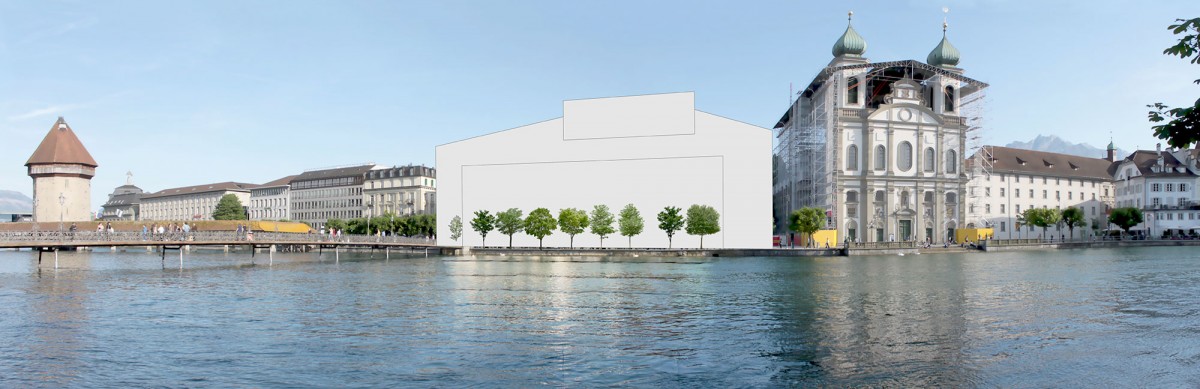

Am Schluss der Passion langanhaltende Stille, dann aber starker stürmischer Applaus für die Protagonisten des Abends. Da die Johannes Passion ja nicht mit einem furiosen Finale endet, wie eine Sinfonie, sondern eher nachdenklich leis – ruhig, realisierte der Grossteil des Publikums erst gar nicht, dass es (das Werk) „vollbracht war“. Anlässlich der Medienkonferenz von Dienstag, 4. April informierte der Intendant des Luzerner Theaters Benedikt von Peter über das Projekt «Ein Luzerner Jedermann»: In Kooperation mit den Freilichtspielen Luzern wird ab dem 25. Mai 2018 auf dem Jesuitenplatz dieses Freilichtspektakel nach Hugo von Hofmannsthal aufgeführt. Bis Ende Juni 2018 sind 21 Aufführungen vorgesehen.

Anlässlich der Medienkonferenz von Dienstag, 4. April informierte der Intendant des Luzerner Theaters Benedikt von Peter über das Projekt «Ein Luzerner Jedermann»: In Kooperation mit den Freilichtspielen Luzern wird ab dem 25. Mai 2018 auf dem Jesuitenplatz dieses Freilichtspektakel nach Hugo von Hofmannsthal aufgeführt. Bis Ende Juni 2018 sind 21 Aufführungen vorgesehen.