Seal, Blue Balls Festival Luzern, 27. Juli, besucht von Léonard Wüst

Rezension:

Rezension:

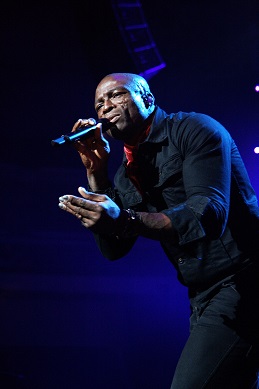

Seal, Phänomen ist nicht gleich phänomenal. Natürlich braucht ein Festival auch „grosse Namen„ im Programm, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Wieso aber Seal einen solchen hat, erschloss sich mir beim besten Willen nicht. Auf dem Stage zwei Elektropianos, respektive je ein E Piano und ein Sampler. So war denn auch jeder vorgetragene Song abgemixt und gesampelt. Die beiden andern Musiker, ich nenn sie mal trotzdem so, hätte es eigentlich gar nicht gebraucht auf der Bühne. Also waren präsent: der Sänger (weisse Jacke, weisse Schuhe, Shirt und Hose schwarz), ein Gitarrist, der ab und zu auch das E Piano bediente und ein Soundingenieur (früher einfach Tontechniker genannt).

Das Publikum, im sehr gut besetzten Saal war zum grösseren Teil etwas reifen Alters, eher der Kategorie „Musikantenstadl“ Fans zuzuordnen.

Das Publikum, im sehr gut besetzten Saal war zum grösseren Teil etwas reifen Alters, eher der Kategorie „Musikantenstadl“ Fans zuzuordnen.

Dieses Publikum aber hatte offensichtlich an dieser Art Oktoberfeststimmungsmusik seine helle Freude, liess sich schon nach 2 3 Songs dazu animieren, aufzustehen und mitzuwippen. Erster Höhepunkt dann „Love`s devine“, ausgiebig gefeiert vom Auditorium.

Fast bin ich sicher, wenn es Festbänke und -Tische im Saal gegeben hätte, wär der Grossteil der Fans darauf gestiegen. Im gemächlicheren Teil des als Schmusesänger bekannten Engländers folgte u.a. sein bekanntes „Kiss of a rose“. Es folgte dann noch was Ähnliches wie Gymnastik mit Seal, hin – und her wippen, klatschen und uh uh uh uh nachträllern. Selig, wem sowas gefällt, für die andern hiess es, da musst Du durch. Der starke Schlussapplaus war dem Entertainer sicher und natürlich gewährte er seinen eingefleischten Fans eine Zugabe.

Dieser unsägliche Einheitsbrei der immer gleichen Beats, der fast immer gleichen Harmonien Abfolge, dem nichtssagenden Soundgemixe. Wenn Du ein bisschen was von Musik verstehst, tut das einfach nur weh. Banal, aber eben, mehrheitstauglich.

Dieser unsägliche Einheitsbrei der immer gleichen Beats, der fast immer gleichen Harmonien Abfolge, dem nichtssagenden Soundgemixe. Wenn Du ein bisschen was von Musik verstehst, tut das einfach nur weh. Banal, aber eben, mehrheitstauglich.

Hauptsache den Leuten hats gefallen und mit gutbesetzten Konzerten kann man auch weniger kommerziell erfolgreiche Acts querfinanzieren

Kleine Hörprobe des Künstlers:

Kleine Hörprobe des Künstlers:

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: www.blueballs.ch seal.com/ KKL Luzern und Wikipedia

Links auf alle andern von mir besuchten Konzerte am Blue Balls Festival 2016

Sóley Stefánsdóttir, 24. Juli 2016

Ala.ni 26. Juli 2016

Katie Melua, 28. Juli 2016

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 872

Rezension:

Rezension: Völlig überzeugt von ihrem Können wagte sie es, nach einer gewissen Zeit, die Bühne zu verlassen und ohne Mikrophon a Capella weiter singend durch den Konzertsaal zu schreiten, diesen grandiosen Saal, der weltweit als die Kathedrale der Akustik schlechtin gilt. Sowas hab ich persönlich an gleicher Stelle erst einmal erlebt, als die kanadische Starsopranistin Barbara Hannigan dasselbe tat, während einer ihrer Auftritte am Lucerne Festival.

Völlig überzeugt von ihrem Können wagte sie es, nach einer gewissen Zeit, die Bühne zu verlassen und ohne Mikrophon a Capella weiter singend durch den Konzertsaal zu schreiten, diesen grandiosen Saal, der weltweit als die Kathedrale der Akustik schlechtin gilt. Sowas hab ich persönlich an gleicher Stelle erst einmal erlebt, als die kanadische Starsopranistin Barbara Hannigan dasselbe tat, während einer ihrer Auftritte am Lucerne Festival. Rezension: Zu Beginn, der Tradition verpflichtet, erfolgte eine kurze Begrüssung durch Urs Leierer, den Festivalgründer und –direktor im gutgefüllten weissen Konzertsaal des KKL. Das Parterre war praktisch voll, dafür auf den Galerien nur vereinzelt einige Besucher. Die Isländerin, begleitet von ihren Mitmusikern, Kathy am E Piano und Albert an den Gitarren, setzte sich, nach einer kurzen Begrüssung des Publikums, an den Flügel um den ersten Song zu intonieren. Die Independent Performerin stellte auf dem Synthesizer die benötigten Sequenzen ein, und griff dann in die Tasten.

Rezension: Zu Beginn, der Tradition verpflichtet, erfolgte eine kurze Begrüssung durch Urs Leierer, den Festivalgründer und –direktor im gutgefüllten weissen Konzertsaal des KKL. Das Parterre war praktisch voll, dafür auf den Galerien nur vereinzelt einige Besucher. Die Isländerin, begleitet von ihren Mitmusikern, Kathy am E Piano und Albert an den Gitarren, setzte sich, nach einer kurzen Begrüssung des Publikums, an den Flügel um den ersten Song zu intonieren. Die Independent Performerin stellte auf dem Synthesizer die benötigten Sequenzen ein, und griff dann in die Tasten. Gewöhnungsbedürftig sind ihre Kompositionen allemal, die Resonanz und der Applaus nach den Songs liessen darauf schliessen, dass sehr viele Insider anwesend waren, mehrheitlich weiblichen Geschlechts. Die Künstlerin wechselte vom Flügel zum E Piano, packte sich auch wieder mal die Gitarre, reihte Song an Song, verbindend mit ein bisschen Small Talk dazwischen, was ihr aber eher nicht so zu liegen scheint. Am meisten Beifall gabs natürlich für ihren wahrscheinlich bekanntesten Song „Pretty Face“ aus dem Album „We sink“

Gewöhnungsbedürftig sind ihre Kompositionen allemal, die Resonanz und der Applaus nach den Songs liessen darauf schliessen, dass sehr viele Insider anwesend waren, mehrheitlich weiblichen Geschlechts. Die Künstlerin wechselte vom Flügel zum E Piano, packte sich auch wieder mal die Gitarre, reihte Song an Song, verbindend mit ein bisschen Small Talk dazwischen, was ihr aber eher nicht so zu liegen scheint. Am meisten Beifall gabs natürlich für ihren wahrscheinlich bekanntesten Song „Pretty Face“ aus dem Album „We sink“ Zu einem „Islandapplaus“ Marke Fussball Euro 2016, wie ihn ihre Fussball spielenden Landsmänner in Frankreich jeweils bekamen, reichte es zwar nicht, aber doch genügend, um uns eine Zugabe zu gewähren.

Zu einem „Islandapplaus“ Marke Fussball Euro 2016, wie ihn ihre Fussball spielenden Landsmänner in Frankreich jeweils bekamen, reichte es zwar nicht, aber doch genügend, um uns eine Zugabe zu gewähren. Unter der Leitung des Chefdirigenten James Gaffigan gab das Luzerner Sinfonieorchester gemeinsam mit den Pianisten Khatia Buniatishvili und George Li vom 23. Juni bis zum 9. Juli 2016 Konzerte in 7 verschiedenen Sälen in Südkorea, China, Singapur und Mumbai. Bei den 8 Sinfoniekonzerten waren insgesamt über 10‘000 Besucher zu Gast. Die Konzerte mit Dvořáks 8. oder 9. Sinfonie, Webers Euryanthe Ouvertüre und Klavierkonzerten von Beethoven und Grieg wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Das Luzerner Sinfonieorchester erhielt umgehend neue Einladungen für Konzerte in Asien.

Unter der Leitung des Chefdirigenten James Gaffigan gab das Luzerner Sinfonieorchester gemeinsam mit den Pianisten Khatia Buniatishvili und George Li vom 23. Juni bis zum 9. Juli 2016 Konzerte in 7 verschiedenen Sälen in Südkorea, China, Singapur und Mumbai. Bei den 8 Sinfoniekonzerten waren insgesamt über 10‘000 Besucher zu Gast. Die Konzerte mit Dvořáks 8. oder 9. Sinfonie, Webers Euryanthe Ouvertüre und Klavierkonzerten von Beethoven und Grieg wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Das Luzerner Sinfonieorchester erhielt umgehend neue Einladungen für Konzerte in Asien.