Luzerner Theater im KKL: A Child of Our Time, 3. Juni 2016, besucht von Léonard Wüst

Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Michael Tippett

Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Michael Tippett

Produktionsteam und Besetzung

Howard Arman Dirigent Mark Daver Einstudierung Chor Luzerner Theater

Pascal Mayer Einstudierung Collegium Musicum

Stephen Smith Einstudierung Matthäuskantorei Luzern

Andreas Felber Einstudierung Pro Musica Viva

Chor Luzerner Theater (Einstudierung: Mark Daver) | Chor Collegium Musicum (Einstudierung: Pascal Mayer) | Studierende der HSLU – Musik (Einstudierung: Pascal Mayer) | Matthäuskantorei Luzern (Einstudierung: Stephen Smith) | Pro Musica Viva (Einstudierung: Andreas Felber) Luzerner Sinfonieorchester

Vor dem Konzert fand die Verabschiedung von Dominique Mentha und Howard Arman in Form eines Talks statt. Es moderierte Gabriela Kaegi, Redakteurin bei Radio srf. Es entwickelte sich ein interessantes, durchaus auch amüsantes Gespräch mit Rück – und Ausblicken der beiden Künstler, Leider fiel die Moderatorin den beiden Herren etwas oft ins Wort.

Rückblick: «A Child of Our Time» ist die letzte Produktion der zwölfjährigen Intendanz Dominique Menthas am Luzerner Theater und bezieht sich zurück auf deren Anfang, als er, als erstes Stück seiner Luzerner Laufbahn, in der Werft die KZ Oper „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann inszenierte. Fazit: Es waren schöne, interessant bereichernde zwölf Jahre in Luzern mit einem tollen Ensemble und einem dankbaren treuen, durchaus auch neugierigem, für Neues offenen, Publikum. Ab Herbst übernimmt er eine Gastprofessur für die Ausbildung der Sänger an der Kunstuniversität in Graz.

Rückblick: «A Child of Our Time» ist die letzte Produktion der zwölfjährigen Intendanz Dominique Menthas am Luzerner Theater und bezieht sich zurück auf deren Anfang, als er, als erstes Stück seiner Luzerner Laufbahn, in der Werft die KZ Oper „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann inszenierte. Fazit: Es waren schöne, interessant bereichernde zwölf Jahre in Luzern mit einem tollen Ensemble und einem dankbaren treuen, durchaus auch neugierigem, für Neues offenen, Publikum. Ab Herbst übernimmt er eine Gastprofessur für die Ausbildung der Sänger an der Kunstuniversität in Graz.

Howard Arman, seit August 2011 Musikdirektor des Luzerner Theaters, wird ab Herbst künstlerischer Leiter des weltweit renommiertenChors des BayerischenRundfunks. Über seine Luzerner Zeit existiert sein Bonmot, sinngemäss: Es ist nicht möglich, hier unglücklich zu sein!

Howard Arman, seit August 2011 Musikdirektor des Luzerner Theaters, wird ab Herbst künstlerischer Leiter des weltweit renommiertenChors des BayerischenRundfunks. Über seine Luzerner Zeit existiert sein Bonmot, sinngemäss: Es ist nicht möglich, hier unglücklich zu sein!

Die beiden Herren beantworteten noch ein paar Fragen aus dem Publikum und wurden von diesem auch mit einem herzlichen, langanhaltenden Applaus verabschiedet.

Zum Konzert:

Vor leider etwas enttäuschend wenig Publikum boten die Musiker und ungefähr 120 Chormitglieder den recht schwierigen, schwer verdaulichen Stoff von Michael Tippett dar.

Die Komposition:

Basierend auf der Geschichte des polnisch – jüdischen Jünglings Herschel Feibel Grynszpan, der in Paris, aus Verzweiflung über die Deportation seiner Familie und von Bekannten, den Nazi Legationssekretär Ernst Eduard vom Ratherschoss, zeichnet das Werk die folgenden Geschehnisse in Deutschland und auch in den Ländern im Ostens ab. Das Attentat diente den Nazis als willkommener Vorwand für die Reichskristallnacht, die Pogrome und die unmittelbar beginnenden systematischen Verfolgungen von diversen Ethnien, besonders der Juden.

Basierend auf der Geschichte des polnisch – jüdischen Jünglings Herschel Feibel Grynszpan, der in Paris, aus Verzweiflung über die Deportation seiner Familie und von Bekannten, den Nazi Legationssekretär Ernst Eduard vom Ratherschoss, zeichnet das Werk die folgenden Geschehnisse in Deutschland und auch in den Ländern im Ostens ab. Das Attentat diente den Nazis als willkommener Vorwand für die Reichskristallnacht, die Pogrome und die unmittelbar beginnenden systematischen Verfolgungen von diversen Ethnien, besonders der Juden.

Das Oratorium illustriert tonal die düstere Endzeitstimmung und Hoffnungslosigkeit der Verfolgten und Vertriebenen zu jenen Zeiten, widerspiegelt deren Leiden und Schmerzen, der physischen, als auch der psychischen. Michael Tippett war politisch und sozial engagiert mit durchgehender und konsequenter pazifistischer Haltung (er verweigerte den Kriegsdienst, ebenso den Ersatzzivildienst und musste dafür gar zwei Monate ins Gefängnis).

Erstmals erklang A Child of Our Time am 19. März 1944 im Adelphi Theatre in London mit durchaus nachhaltigem Erfolg. Eher ungewöhnlich: der Komponist schrieb auch den Text selber.

Die Aufführung in Luzern:

Bedenkend, dass für die Einstudierung des sehr anspruchsvollen Werkes denkbar schwierige Voraussetzungen und wenig Zeit waren, erstaunt die grossartige Umsetzung durch die Laienchöre, vorbereitet durch ihre jeweiligen musikalischen Leiter, zusammengeführt durch Howard Arman. Ergänzt durch die vier gut aufgelegten Solisten des Opernensembles des Luzerner Theaters und auf der Basis der instrumentalen Interpretation des Luzerner Sinfonieorchesters ergab sich ein harmonisches Ganzes. Alle der drei, mit ungefähr ca. 25 Minutengleich langen Werkteile, waren in sich unterschiedlich, trotzdem schlüssig und zusammenhängend. Die Chorpassagen ganz besonders stark in den, vom Komponisten ins Werk eingeflochtenen Spirituals.

Die Solostimmen verkörperten diverse Personen, besonders auffallend der klare Sopran der wieder genesenen Julia Maria Böhnert (Sie hatte, erkältungshalber, die Premiere von Bellinis „Norma“ und einige der folgenden Vorstellungen nicht singen können und wurde durch Morenike Fadayomi von der Düsseldorfer Oper am Rhein vertreten.)

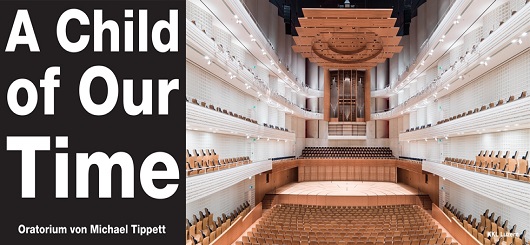

Die Solostimmen verkörperten diverse Personen, besonders auffallend der klare Sopran der wieder genesenen Julia Maria Böhnert (Sie hatte, erkältungshalber, die Premiere von Bellinis „Norma“ und einige der folgenden Vorstellungen nicht singen können und wurde durch Morenike Fadayomi von der Düsseldorfer Oper am Rhein vertreten.) Die Dramatik des aufwühlenden Stoffes und dessen perfekter Reflektion und Umsetzung durch alle Aufführenden fesselten das Auditorium und berührte die Seelen. Ein ganz starker Schlusspunkt unter die Ära Mentha in Luzern. Ein Abgang, der nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt und ein zahlreicheres Publikum verdient hätte. Grosses Kompliment an die engagierten Laienchormitglieder und deren musikalischen Leiter, von denen fast alle ihre Feuertaufe auf der grossen Bühne des KKL in Luzern erlebten und mit Können erfolgreich gestalteten.

Die Dramatik des aufwühlenden Stoffes und dessen perfekter Reflektion und Umsetzung durch alle Aufführenden fesselten das Auditorium und berührte die Seelen. Ein ganz starker Schlusspunkt unter die Ära Mentha in Luzern. Ein Abgang, der nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt und ein zahlreicheres Publikum verdient hätte. Grosses Kompliment an die engagierten Laienchormitglieder und deren musikalischen Leiter, von denen fast alle ihre Feuertaufe auf der grossen Bühne des KKL in Luzern erlebten und mit Können erfolgreich gestalteten.

Dies sahen auch die Zuschauer so und bedankten sich mit langanhaltendem starkem Applaus für dieses eindrücklich ungewöhnliche Erlebnis.

Dies sahen auch die Zuschauer so und bedankten sich mit langanhaltendem starkem Applaus für dieses eindrücklich ungewöhnliche Erlebnis.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: www.luzernertheater.ch Fotos Ingo Höhn

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.marvinmueller.chwww.irenehubschmid.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 961

Produktionsteam

Produktionsteam Produktionsteam

Produktionsteam  Dann stellen sich die Personen in ihrer Funktion vor; das Angebot, die Alternative, die positive Hypothese, die negative Hypothese, die Wahl und der Schluss, dazu kommen als siebte Person die Masern. Nun geht es also darum, beim Bereichsleiter eine Lohnerhöhung zu erwirken, was durch die diversen Funktionen verschiedenste Versionen und Möglichkeiten zulässt. Diese werden durchgespielt, neu erdacht und leicht abgeändert von neuem durchgespielt, immer und immer wieder. Daneben wird auch das Vorstellungsgespräch geübt: Jeder versucht, sich in seinen speziellen Fähigkeiten hervorzutun, wiederum ein Moment, wo sich die Schauspieler so richtig verwirklichen und austoben können. Auch an Ratschlägen fehlt es nicht, so doziert ein «Coach», predigt fast eher, am Rednerpult, sein Vortrag so salbungsvoll und grabesernst, dass man am Ende des Referats statt „Danke“ ein „Amen“ erwartet.

Dann stellen sich die Personen in ihrer Funktion vor; das Angebot, die Alternative, die positive Hypothese, die negative Hypothese, die Wahl und der Schluss, dazu kommen als siebte Person die Masern. Nun geht es also darum, beim Bereichsleiter eine Lohnerhöhung zu erwirken, was durch die diversen Funktionen verschiedenste Versionen und Möglichkeiten zulässt. Diese werden durchgespielt, neu erdacht und leicht abgeändert von neuem durchgespielt, immer und immer wieder. Daneben wird auch das Vorstellungsgespräch geübt: Jeder versucht, sich in seinen speziellen Fähigkeiten hervorzutun, wiederum ein Moment, wo sich die Schauspieler so richtig verwirklichen und austoben können. Auch an Ratschlägen fehlt es nicht, so doziert ein «Coach», predigt fast eher, am Rednerpult, sein Vortrag so salbungsvoll und grabesernst, dass man am Ende des Referats statt „Danke“ ein „Amen“ erwartet.  Es ist anfänglich nicht ganz einfach, in das Stück einzutauchen, die Wiederholungsschleifen, die verschlungenen Varianten, all diese „entweder/oder“ ziehen sich etwas in die Länge, die improvisierten Szenen driften teilweise ab ins Fantastische. Nach der Pause verdichtet sich die Geschichte, fängt an, sich immer schneller zu verändern, der Bittsteller mutierte in der Zwischenzeit vom „schlecht Entlohnten“ zum „Ausgebeuteten“, die Lage spitzt sich zu. Er wird zwar zum Mitarbeiter des Jahres gekürt, man spürt aber, gut kommt das trotzdem nicht.

Es ist anfänglich nicht ganz einfach, in das Stück einzutauchen, die Wiederholungsschleifen, die verschlungenen Varianten, all diese „entweder/oder“ ziehen sich etwas in die Länge, die improvisierten Szenen driften teilweise ab ins Fantastische. Nach der Pause verdichtet sich die Geschichte, fängt an, sich immer schneller zu verändern, der Bittsteller mutierte in der Zwischenzeit vom „schlecht Entlohnten“ zum „Ausgebeuteten“, die Lage spitzt sich zu. Er wird zwar zum Mitarbeiter des Jahres gekürt, man spürt aber, gut kommt das trotzdem nicht. Es ist eine würdige Abschiedsvorstellung, welche das ganze Ensemble den Besuchern beschert und es lohnt sich, die anfänglich vielleicht etwas ungewohnten Szenen durchzusitzen und sich auf dieses spezielle Experiment einer Nachfrage nach Gehaltserhöhung einzulassen.

Es ist eine würdige Abschiedsvorstellung, welche das ganze Ensemble den Besuchern beschert und es lohnt sich, die anfänglich vielleicht etwas ungewohnten Szenen durchzusitzen und sich auf dieses spezielle Experiment einer Nachfrage nach Gehaltserhöhung einzulassen. Besetzung

Besetzung