CO2-Minderung im leichten Nfz-Verteilerverkehr:generator-elektrischer Antrieb verknüpft Energieeffizienz und Wirtschaft

Ab 2025 müssen die in der Europäischen Union neu zugelassenen

Nutzfahrzeuge spezifische Emissionsziele erreichen. Bei zu hohen

Emissionen werden Strafzahlungen pro verkauftem Fahrzeug fällig. Als

Alternative bietet sich, speziell für Fahrzeuge des leichten

Verteilerverkehrs, das im Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und

Systemzuverlässigkeit LBF patentierte Konzept des generator-elektrischen

Antriebs an. In einem Forschungsprojekt haben wurde ein speziell, für die

Anforderungen des leichten Nfz-Verteilerverkehrs optimierten generator-

elektrischen Antriebsstrang ausgelegt. Näheres vermittelt ein Online-

Workshop des Fraunhofer LBF am 20. Oktober 2021 von 9.00 - 12.00 Uhr.

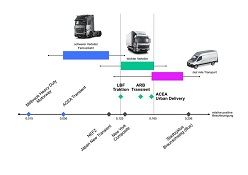

In Deutschland werden mehr als 70 Prozent des gesamten Güterverkehrs auf

der Straße abgewickelt. Es sind gerade die mittleren Lkw im leichten

Verteilerverkehr, die ihre Nutzlastkapazität unterdurchschnittlich

ausnutzen und deshalb besonders hohe Emissionen je Tonnenkilometer

aufweisen. Batterieelektrische Lkw für diese Transportaufgaben sind

emissionsfrei, allerdings auch schwer und teuer: Im Verteilerverkehr

benötigen sie für eine Fahrstrecke von 200 Kilometern eine

Batteriekapazität von deutlich mehr als 200 Kilowattstunden (kWh), was

einer Zusatzmasse von rund 2,5 Tonnen entspricht und die Fahrzeugkosten

mehr als verdoppelt.

Generator-elektrischer Antrieb für 12-Tonnen-Lkw

Ein wirtschaftlicher und sofort verfügbarer Weg zur emissionseffizienten

Traktionsenergie ist die Nutzung generatorisch produzierter elektrischer

Energie. Dazu dienen effiziente, stationär betriebene Wärmekraftmaschinen

für die mittlere Traktionsleistung sowie elektrische Maschinen zur

Umwandlung der kinetischen Energie bei der Fahrzeugverzögerung. Im Rahmen

des Forschungsprojektes zum »Hocheffizienten Antriebsstrang für

Nutzfahrzeuge unter Berücksichtigung der nationalen Mobilitäts- und

Wasserstoffstrategie« (HANNAe) haben Forschende des Fraunhofer LBF

gemeinsam mit dem Produktbereich »Neue Antriebssysteme« des Fraunhofer ICT

sowie Wissenschaftler*innen von Fraunhofer IMM und ISE einen speziellen,

für die Anforderungen des leichten Nfz-Verteilerverkehrs optimierten

generator-elektrischen Antriebsstrang ausgelegt. Dessen zentrale

Komponenten sind ein für den Betrieb mit biogenen gasförmigen Brennstoffen

ausgelegter 3-Zylinder Motor mit einer konstanten Leistung von 50 kW sowie

ein 32 kWh großer Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-

Hochleistungszellen. Die damit für den Antrieb des generator-elektrischen

Fahrzeugs (GEV) zur Verfügung stehende Leistung und Energie reichen für

typische Tagesfahrstrecken von bis zu 300 Kilometer vollkommen aus und

bedeuten keine Einschränkungen gegenüber konventionellen Diesel-Lkw.

Perspektiven der GEV-Technologie

»Mit der auf die durchschnittliche Leistungsanforderung im leichten

Verteilerverkehr ausgelegten stationären Wärmekraftmaschine sowie dem

besonders kompakten Hochleistungsenergiespeicher für Spitzenleistungen bis

250 kW sind die Komponenten der GEV-Technologie besonders masse- und

kosteneffizient. Aufgrund der deutlich reduzierten Kraftstoffkosten würde

sich der Mehrpreis des generator-elektrischen Lkw innerhalb von zwei

Jahren amortisieren und die CO2-Emissionen deutlich reduziert«, erklärt

Rüdiger Zinke, der das Projekt gemeinsam mit Artur Schönemann am

Fraunhofer LBF betreut.

Wesentlich für die Gesamteffizienz schwerer Straßenfahrzeuge ist die

möglichst vollständige Integration der generatorisch erzeugten

Bremsenergie. »Das wird in unserem Konzept durch besonders leistungsfähige

und alterungsbeständige Zellen gewährleistet, die den Aufbau eines

verhältnismäßig kleinen und kompakten Speichers ermöglichen. Dies ist eine

der besonderen Kompetenzen des Fraunhofer LBF«, so Artur Schönemann.

Der generator-elektrische Antrieb

Fahrzeuge mit generatorelektrischem Antrieb fahren immer elektrisch. Dabei

ist der Elektromotor in Drehmoment und Leistung bedarfsgerecht und optimal

abgestimmt. Typische Kurzstrecken können ausnahmslos mit der Batterie

bewältigt werden.

Das Besondere am generator-elektrischen Powerpack ist die große

Reichweite. Für lange Strecken wird das Batteriesystem ständig im Fahren

geladen. Dazu dient ein monovalenter Gasmotor, der über einen elektrischen

Generator Strom erzeugt, den die Batterie fortlaufend zwischenspeichert.

Der Motor läuft mit konstanter Drehzahl und immer in seinem Wirkungsgrad-

Optimum. Da die Klopffestigkeit von Methangas zudem höher ist als die der

normalen Ottokraftstoffe, verdichtet der Motor stärker. Damit ist die

Energieeffizienz des Gasmotors gegenüber Benzinmotoren deutlich besser.

Im Gegensatz zu reinen Elektrofahrzeugen besitzen generator-elektrische

Fahrzeuge eine Wärmequelle, die im Winter den Fahrgastraum wärmt und im

Sommer die Klimaanlage mit Energie versorgt. Die Geräuschentwicklung ist

dezent, da der Motor mit konstanter Drehzahl läuft. Generatorelektrische

Antriebe vereinen so die Reichweiten- und Infrastrukturvorteile von

Verbrennungsmotoren mit den Effizienzvorteilen von Elektroantrieben. Sie

sind für Pkw, Lkw und Nutzfahrzeuge geeignet.

- Aufrufe: 97