SUTTER THE SWISS Eine historische Geschichte 1. Teil von Anna Rybinski

Nach vielen Abenteuern und Lebensstürmen bin ich nun in der alten Heimat angekommen. Das Kleinliche, Begrenzte dieser Welt ärgert mich nicht mehr, hier möchte ich fortan leben und in Ruhe sterben.Bevor das Alter jedoch die Erinnerungen aus meinem Gedächtnis tilgt, will ich diese eine Geschichte erzählen – für meine Kinder und Kindeskinder, für alle, die sie lesen wollen. Mein schreibkundiger Sohn wird sie geordnet aufs Papier bringen.

Seit meiner Rückkehr aus der Neuen Welt bin ich ja ein gefragter Mann: Nachbarn und Bekannte klopfen immer wieder an meiner Tür, sie fragen, staunen, sehen sich die vergilbten Dokumente, Landkarten und die sonderbaren Schmuckstücke der Indianer an. Sie möchten aber vor allem über unseren berühmten Landsmann – seinen märchenhaften Aufstieg und traurigen Niedergang – alles hören. Wie unsere Wege sich auf wunderbare Weise kreuzten und wie ich Augenzeuge der Weltgeschichte wurde. Der Mann, dem der junge amerikanische Staat so viel zu verdanken hatte und dessen Entdeckung die Welt in eine Raserei versetzte, war der König von Sacramento und der Gründer von Neu-Helvetien gewesen:

Sutter der Schweizer Auf nach Amerika

Ich heisse Jakob Wittmer und komme aus dem Solothurnischen. Alle meine Vorfahren waren Bauern und Fuhrleute in diesem Kanton, stark an die Heimat gebunden; ich war der Einzige, der wegwollte. Andere Länder kennenlernen, das Meer sehen: Das waren meine Wünsche von Kindesbeinen an, obwohl ich über die Auswanderer viel Schlechtes hörte. Die Leute sagten:

»Nur jemand, der Bankrott macht oder auf andere Weise Mist baut, sucht sein Glück am Ende der Welt. Hier müsste er ins Schuldengefängnis. Wer will das schon?

Sutter wollte es auch nicht; darüber später mehr.

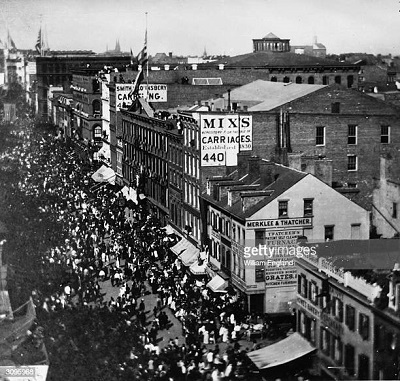

Ich dagegen, unbescholten und von gutem Leumund, reiste mit meinem Ersparten aus freien Stücken durch Europa, schiffte mich in Le Havre ein und landete einen Monat später in Neu-York! Das geschah im Jahre 1834.

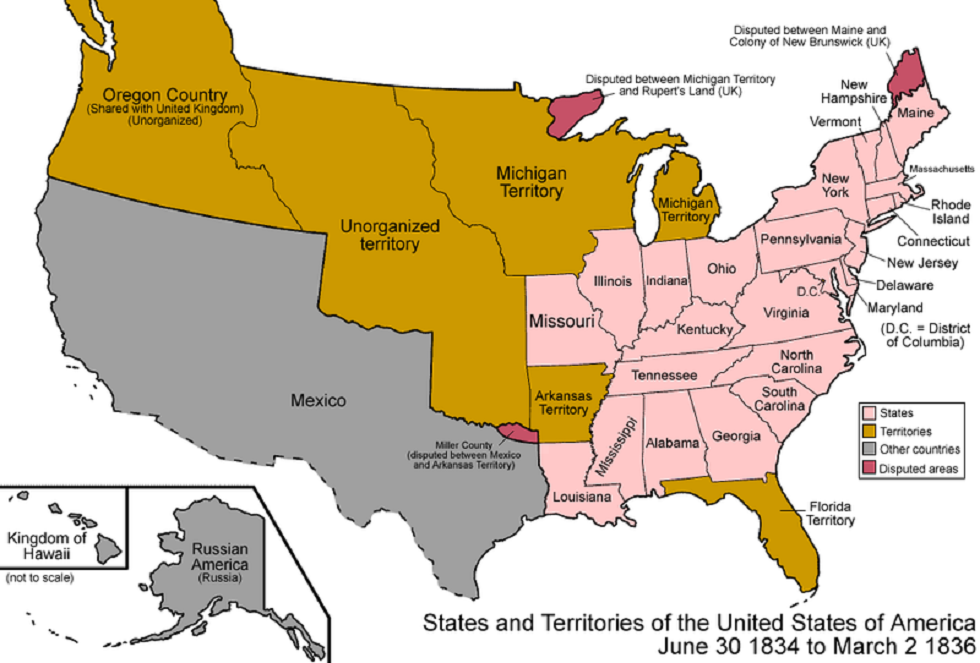

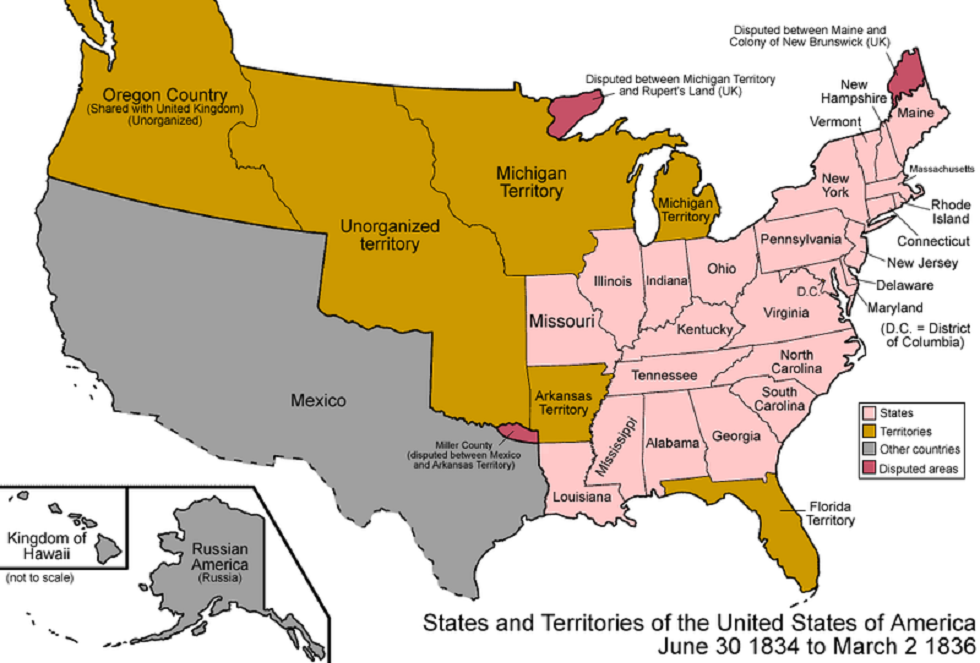

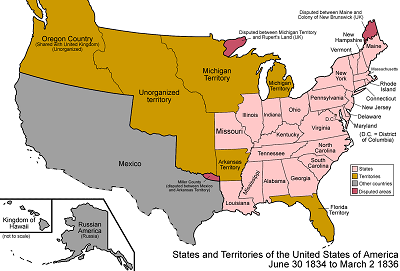

Die hässliche Stadt, ständig im Wachsen, stets in Bewegung, konnte mich nicht fesseln. Ich wollte mit unerschrockenen Männern ins unbekannte Indianerland ziehen, mit den Einheimischen Handel treiben oder sogar eine neue Kolonie gründen. Ich nahm auch die erste Gelegenheit wahr, mit einer Gruppe von Abenteurern gegen Abend aufzubrechen und bis zu den deutschen Siedlungen in Missouri zu reisen. Das war damals die Grenze von Amerika. Dahinter lag feindliches Indianergebiet, und noch weiter, hinter den Prärien, Wüsten und unbegehbaren Bergen, lockte in unermesslicher Ferne Kalifornien, die mexikanische Provinz.

Die Deutschsprachigen sammelten sich in St. Louis – Verfolgte, Enttäuschte, oder neugierige Burschen wie ich – und hielten unentwegt Besprechungen, wie sie sich für die Weiterreise vorbereiten würden. Mein Erspartes war inzwischen aufgezehrt und ich nahm jede Arbeit an, die sich bot, meistens in den Lagerhäusern. Der Handel mit Biberfellen war das übliche Geschäft damals, aber einsteigen konnte man nur mit Kapital. Ich hatte schnell erfahren, dass ich auch in Amerika bei dem gemeinen Fussvolk bleibe.

Im Jahre 1834 kam allerdings Einer, der ohne Geld und Empfehlungen gleich oben beginnen konnte.

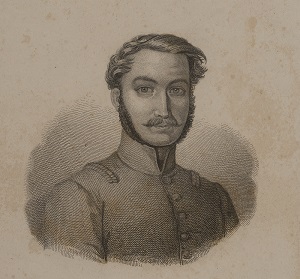

Johann August Sutter, Bürger von Rünenberg

Ich hatte den Neuankömmling kennengelernt, als ich im Hotel Schwyzerland seine vornehmen Reisetruhen ablieferte. Meine Mundart zu hören hatte ihm viel Freude bereitet. Er war elegant, gepflegt, voller Höflichkeit und Güte; kurzum ein nobler Herr. Sofort erzählte er den Deutschsprachigen, dass er mit Handelsreisen Gewinne erzielen will, um mit dem Geld eine neue Kolonie zu gründen. Ich war auch herzlich eingeladen, mitzumachen. So viel Entschlossenheit machte einen grossen Eindruck auf mich und ich dachte mit Bewunderung:

Er wird seine Pläne verwirklichen! Auf solche Menschen wartet die neue Welt, nicht auf Tagediebe, Schwätzer und ewige Zögerer wie wir alle.

Der übliche Handelsweg ging damals nach Santa Fé. Die Stadt gehörte zwar zu Mexico, aber war vom üblichen Staatsgebiet so weit entfernt, dass man ihre Bewohner leichter aus Amerika mit Waren versorgen konnte. Leichter, aber immer noch sehr beschwerlich! Ein Weg dauerte circa zwei Monate und man musste durch eine endlose Prärie ziehen, wo bloss Karrenspuren die Richtung zeigten. Keine Ortschaften, keine Werkstätten, keine Stützpunkte. Nichts.

Sutter machte mit seiner gewinnenden Art schnell Bekanntschaften und konnte für den nächsten Handelszug wohlhabende Männer begeistern. So was sprach sich schnell herum und zog die Leute magisch an. Während langen Besprechungen wurden Informationen ausgetauscht und Massnahmen besprochen, wie man sich für die Begegnungen mit feindlichen Indianern, gegen wilde Tiere und fürchterliche Tornados vorbereiten sollte. Bald wurden die Listen der Handelskarawane zusammengestellt sowie Waren, Werkzeuge und Tiere eingekauft.

Als Knecht wollte ich nicht mitgehen und zum Investieren hatte ich kein Geld. Aber ein Deutscher aus Westfalen, Laufkötter geheissen, erzählte mir Interessantes über das Unternehmen: »Sutter hat genau so viel Geld wie du … nämlich gar keins!«

Das Leben im Hotel, die Abendgesellschaften, die Werbetouren für seine Handelsreise: alles wurde mit Kredit finanziert. Sein liebenswürdiges Wesen, mit viel Selbstbewusstsein gepaart, öffneten ihm scheinbar alle Türen. Die Herren, die mit Geld gekommen waren, wollten ja noch mehr Geld machen, was ohne Investitionen nicht ging. Sie warteten nur auf einen, der sie überzeugen und begeistern konnte; und weiss der Teufel wie, aber Sutter war Meister darin!

Ein junger Mann aus dem Aargau, Samuel Kyburz sein Name, wusste gar Peinliches aus seiner Vergangenheit zu berichten:

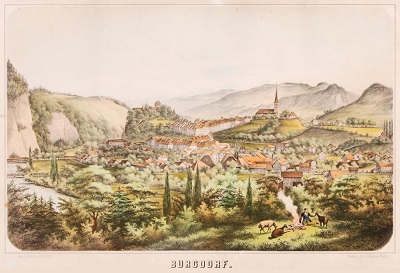

Zuletzt hatte Sutter in Burgdorf eine Tuch- und Kurzwarenhandlung, die ihm 50.000 Franken Schulden einbrachte – eine zu grosse Summe für einen kleinen Laden. Er besorgte sich auf dunklen Wegen einen Reisepass und flüchtete nach Amerika. Seine arme Frau blieb mit fünf Kindern und einem Schuldenberg zurück. Kurz darauf machte sie eine Erbschaft, die wurde aber als Pfand für Sutters Schulden mit Beschlag belegt. Die Familie musste demzufolge in einem «Asyl der Schande» ausserhalb der Stadtmauern leben.

Mein helvetischer Kamerad versicherte: Er war ein Arbeitersohn wie wir beide, mit ein wenig Ausbildung in Handelsgeschäften.

Ich konnte es kaum glauben. Ein richtig nobler Herr, belesen, sprachgewandt – kann man so etwas vortäuschen? Ich, armer Teufel, hätte mich niemals für einen Herren ausgeben können, nicht einmal mit reicher Garderobe. Dazu muss man geboren sein!

Laufkötter, der Bursche aus Westfalen war nichtsdestotrotz voller Begeisterung und wollte sich am Unternehmen beteiligen. Kurzerhand verkaufte er seine Anteile in einem bescheidenen Laden und bestellte Waren: Tuch, Schuhe, Baumwollstoffe und Galanterieware, wofür die Mexikaner gern hohe Preise zahlten. Er hoffte natürlich, mit grossem Gewinn zurückzukehren.

Die Vorbereitungen für die Reise dauerten lange und wir Eidgenossen schwiegen über die Gerüchte, die uns aus der Heimat erreichten. Wie hätten wir es gewagt, vor den Herren solche Verleumdungen auszusprechen? Wer hätte überhaupt auf uns gehört? Vielleicht war ja alles erlogen.

Laufkötter zeigte uns einmal stolz die Namen der Expeditions-Teilnehmer: Wahrhaft eine vornehme Gesellschaft!. Der wichtigste Mann der Truppe setzte seine Unterschrift zuletzt: Captain John A. Sutter »Was heisst Captain auf Deutsch?« fragte ich; damals verstand ich kaum Englisch. Laufkötter wusste es: »Hauptmann«. »Dann … dann war er ein Offizier!« rief ich überrascht. »Wo denn?« »Natürlich in der schweizerischen Armee, wo sonst?« rügte mich der Deutsche für meine Dummheit und fügte hinzu: »Sutter genoss die Ausbildung in der Militärakademie von Bern und war auch Offizier in der Königlichen-Französischen Schweizergarde von Karl X.!« Ich stammelte etwas und liess es dabei bewenden. Aber als ich später mit dem Aargauer zusammen war, hatten wir die Geschichten von Sutter lauthals und aufgeregt als Lügen entlarvt: »Schweizer Armee? Die gibt es nicht. Nur die kantonale Miliztruppen, wo wir auch dienen mussten!« »Eine Militärakademie in Bern gab es noch nie!« »Die Offiziersposten sind für die Herren vorbehalten, nicht für die Untertanen!« Die Basel-Landschaft, woher Sutter kam, war nämlich nur Untertanenland von Basel-Stadt; ohne Rechte, nur mit vielen Abgaben belastet. Wir schüttelten die Köpfe ob solcher Verwegenheit. »Wie geht es weiter, wohin wird es noch führen?« Insgeheim bewunderten wir aber den kleinen eleganten Herrn, der so viel wagte. Letztendlich startete die Expedition, alle waren begeistert und guten Mutes. Einige Dutzend Kaufleute, Soldaten, Handwerker und Ärzte machten sich auf den Weg, mit 80 von Ochsen und Maultieren gezogenen Wagen.

Die Handelsreise wurde ein Fiasko!

Ursachen gab es viele: beschwerliche Wege, Überflutungen, verendete Ochsen, zerbrochene Wagen, kaputtgegangene Werkzeuge. Sie konnten zwar die Waren für einen guten Preis absetzen, die Mexikaner aber zahlten mit Wildpferden; diese Tiere waren lebensgefährlich in Umgang, schon unterwegs liefen viele davon. Sutter hatte von seinen 80 Pferden kaum einige nach Hause gebracht. Auch waren sie für nichts gut, weder für die Arbeit noch fürs Reiten.

Die meisten hatten fast alles verloren, Laufkötter war auf einen Schlag so arm wie ich. Aber niemand hatte Sutter beschuldigt; die Umstände waren einfach schlecht, sagten alle. Er verschwand gleich aus der Stadt, wahrscheinlich schämte er sich ob des Misserfolges, und seine Schulden zurückzahlen konnte er auch nicht. Westport wurde sein neues Domizil; dort lebte er, wie wir hörten, wieder auf grossem Fuss und wollte sogar ein Hotel bauen!

Aber woher hatte er wieder Geld?

Wie es sich später herausstellte, war alles wie gewohnt auf Kredit. Und als die Zurückzahlung fällig wurde, erreichte uns ein neues Gerücht: Sutter will nach Kalifornien auswandern.

Naja. Wir alle hörten, dass man dort so viel Land geschenkt bekommt wie man will und dass im paradiesischen Klima fast alles von selbst wächst.

Aber wie erreicht man dieses gelobte Land? Santa Fé war schon eine mühsame Reise, aber im Vergleich zu Kalifornien eine Spazierfahrt. Die unüberwindbaren Berge, die Rocky Mountains schreckten bisher jeden Abenteurer zurück und auf dem Seeweg hätte man fast die halbe Welt umsegeln müssen. Wir zuckten mit den Schultern und hatten uns von Sutter in Gedanken auf Nimmerwiedersehen verabschiedet.

Das alles geschah im Jahre 1838.

Text: www.annarybinski.ch

Homepages der andern Kolumnisten:

www.leonardwuest.ch www.herberthuber.ch

Fortsetzung folgt:

Sutter gründet ein Reich

Link auf den zweiten Teil der Geschichte:

SUTTER THE SWISS Eine historische Geschichte von Anna Rybinski 2. Teil Sutter gründet ein Reich

- Aufrufe: 161