Text: www.herberthuber.ch

Fotos: www.-pixelio.de

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch http://paul-lascaux.ch/

Weshalb gibt es braunschalige und weissschalige Eier? Gibt es etwas über die Frische zu sagen? Wie ist das z.b bei Tiramisu oder Mayonnaise? Die Schalenfarbe hängt offenbar von den Genen der Hühner und somit von der Züchtung ab.

Eine Faustregel besagt, dass Hühner mit roten Ohrscheiben vorwiegend braune Eier legen, hingegen solche mit weissen Ohrscheiben meistens weisse. Das Ganze hat also nichts mit der Federfarbe des Huhnes zu tun, wie mir Patrick Wandeler, Geflügelfachmann aus Gunzwil erklärte.

Für die Frische der Eier sollte man auf das Datum achten oder selber testen. Am liebsten haben die meisten von uns sicher frische Eier, hoffentlich solche aus der Schweiz und mindestens aus Freilandhaltung.

Zur Frische ist freilich auch zu sagen, dass Eier gerade zum Kochen nicht direkt aus dem Hühnerstall kommen sollten.

Aber klar, ungefähr möchte man schon wissen, wie frisch sie sind. Wenn das Legedatum aufgedruckt ist, ist die Lösung einfach. Meist wird aber ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Rechnen Sie von diesem Datum 28 Tage zurück, dann haben Sie das Legedatum. Für Speisen, die nicht erhitzt werden – Mayonnaise, Mousses, Torten mit Eiercremefüllung, Tiramisu – sollten Eier innerhalb

der ersten 10 Tage verwendet werden. Ausserdem sollten solche Speisen möglichst sofort und gekühlt verzehrt werden.

Frisch oder alt

Um frische Eier von „alten“ zu unterscheiden, reicht ein kleiner Trick:

In einem Glas mit Wasser steigen alte Eier nach oben, frische Eier sinken zu Boden.

Der Stolz so einiger Hausmänner die sonst gar nichts kochen können, ist das Spiegelei. Wobei, auch dieses hat seine Tücken. Fürs Wenden zum beidseitigen Backen empfehle ich auf keinen Fall ungeübte Salto-mortale-Akrobatikversuche. Einfach eine flache Kelle vorsichtig unters Ei und – schwupps – drehen.

Drei Ei-Ideen

Gefüllte Eier mit Crevetten

Eier hartkochen, schälen und längs halbieren. Eigelb mit einem Kaffeelöffel (nie Silber) herausnehmen und grob hacken. Crevetten mit Gurkenwürfelchen und mit Mayonnaise und mit Joghurt vermischen. Mit Salz und Pfeffer und gehacktem Dill abschmecken. Auf Teller ausgelegte

Blattsalate mit Salatsauce beträufeln. Eihälften darauf legen und mit dem Crevettensalat füllen. Mit gehacktem Eigelb bestreuen.

Ei im Töpfchen als Vorspeise

Porzellan-Timbaleförmchen (Durchmesser

zirka 7 cm) mit Butter ausstreichen. Eier aufschlagen (ohne das Eigelb zu verletzen), in eine Tasse geben.

In die Timbaleförmchen etwas Pilze an leichter Rahmsauce füllen. Nun die Eier sorgfältig dazugeben. Etwas Vollrahm über das Ganze giessen. Mit sehr wenig Salz bestreuen. Im auf 180 Grad vorgeheizten Umluftofen die Eier etwa 5 Minuten garen. Das Gelbe muss noch weich sein. Wird mit Kaffeelöffel serviert.

Oder zur Abwechslung mal ein Rührei mit Tomaten- und Olivenwürfelchen vermischt.

Eine Eieromelette (also ohne Mehl – sonst wäre es ein Pfannkuchen) muss am Schluss innen noch etwas «baveuse» sein. Will heissen: Nicht ganz durchgegart. Baveuse einfach bravourös

Text: www.herberthuber.ch

Fotos: www.-pixelio.de

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch http://paul-lascaux.ch/

Wenn ich nur schon „Metzgete“ höre, läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Kein Jahr vergeht, ohne dass ich eine Beiz aufsuche, wo „Metzgete“ im Programm steht. Edel in einem Gourmetlokal mit Silberbesteck und wuchtigen Gläsern für den passenden, kraftvollen Wein, oder rustikal deftig in einem gemütlichen „behäbigen“ Landgasthof. Bewusst mache ich keine Reklame für meine Lieblingsbeiz. Fragen kann man immer…

Etwas Geschichte

Gemetzget wurde früher auf dem Bauernhof. Leider ist diese Zeremonie eher selten geworden. Denn es fehlt zum Teil nicht nur an den Sachverständigen, sondern auch an den Werkzeugen, die zwar bis ins letzte Jahrhundert sorgfältig aufbewahrt wurden. Auch die Störmetzger, welche von Hof zu Hof pilgerten, sind rar geworden. Nicht zuletzt haben sich die Sitten und Gesetze geändert. Schweine sind heute keine Haustiere mehr, sondern ein ganzjähriger „Produktionsfaktor“. Auch erzieherisch gesehen war eine Metzgete für die Kinder eher schrecklich – zusehen zu müssen, wenn es dem Schweinchen an den Kragen ging. Doch ein Fest- war es alleweil.

Gesund und Genuss?

Obwohl ein „Metzgeteschmaus“ nicht unbedingt zur gesunden Welle gehört, lassen sich Feinschmecker den Genuss von Blut- und Leberwürsten (vor allem in der Herbstzeit) nicht entgehen. Bis zu neun Gängen soll die Metzgete-Tafel in gewissen darauf spezialisierten Beizen umfassen. Aber Metzgete ist nicht Metzgete. Der Begriff steht für Schlachtprodukte vom Schwein, welche nicht konserviert werden können: Die Innereien, Blut- und Leberwurst und Bratwurst (gescheffelt). Die Berner- oder Schlachtplatte wird ergänzt durch Geräuchertes und Luftgetrocknetes wie Rippli, Speck, Würste und in Salzlacke Eingelegtes: Gnagi, Schweinskopf, grüner Speck. Metzgete ist sehr anspruchsvoll für einen Betrieb. Alles muss von A – Z megafrisch sein. Sagte mir doch kürzlich eine Service Mitarbeiterin einer „Metzgete Beiz“, dass sie jeweils für diese Tage ihre Freizeitguthaben kompensiere. Warum wohl?

Metzgete auch neuzeitlich interpretiert

Auch die neuzeitliche Küche wagt sich mit frechen Kombinationen an die Metzgete. Blutwurstpralinen mit Saisonsalat, Carpaccio von Blutwurst und Randen, Blutwurst-Meerrettich-Tiramisu. Leberwurst-Apfel-Lasagne, Leberwurst-Ravioli oder ein glasiertes Wädli mit Dunkelbiersauce. Dazu eine empfehlenswerte Lektüre aus dem Fiona Verlag „Metzgete“. Macht echt gluschtig!

So ist die Metzgete in einigen Beizen echt salonfähig geworden. Clevere Metzger kamen auf die gloriose Idee, Mini Würstchen zu produzieren. Und nicht vergessen; als Beilage dürfen auch das Sauerkraut oder die Dörrbohnen nicht fehlen, ebenso weichgekochte Kartoffeln und Apfelmus oder Schnitzli. Soll mir nun jemand unterstellen, ich sei ein kulinarischer Lüstling – na ja, für einmal sicher nicht Vegetarier. Bier ist wahrscheinlich das bevorzugte Getränk, doch zu einer Metzgete-Feier passen auch körperreiche Rotweine. Zum Schluss noch das „Verdauerli“ und einen fahrtüchtigen Chauffeur.

Kleine Fotodiashow zur Kolumne von Herbert Huber:

Text: www.herberthuber.ch

Fotos: www.-pixelio.de

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch http://paul-lascaux.ch/

Zum Juni 2021 tritt Noor Mertens die Direktion im Kunstmuseum Bochum an. Noor Mertens, Jahrgang 1984, studierte Kunstgeschichte und Museumskuration in Utrecht und Amsterdam. Seit 2017 ist sie die Geschäftsführung und Künstlerische Leitung des Kunstvereins Langenhagen, ist in diversen internationalen Juries tätig und engagiert sich in der Lehre. Zuvor war sie in Galerien und Privatsammlungen tätig und betreute als Museumskuratorin die Sammlung zur Moderne & Zeitgenössischen Kunst sowie die Stadtsammlung im renommierten Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Neben ihren facettenreichen Erfahrungen in der Entwicklung innovativer Ausstellungsformate mit internationaler Strahlkraft, qualifiziert Noor Mertens nicht zuletzt ihre Erfahrung, Kunst einem regionalen Publikum zugänglich zu machen und dabei die gesellschaftliche Bedeutung auch in partizipativen Formaten hervorzuheben.

„Die neu renovierte Villa Marckhoff-Rosenstein bietet viele Möglichkeiten, mit der Sammlung zu arbeiten und das Museum noch offener zu machen. Wie können Ausstellungen und Sammlung miteinander verbunden werden? Was für Formen kann Vermittlung annehmen in dieser Kunstinstitution und wie flexibel ist das Medium ‚Ausstellung’ eigentlich? Auf welche Weisen kann das Kunstmuseum Bochum in der Welt stehen? Dies sind wichtige Fragen, die ich von meiner vorherigen Arbeit im Kunstverein Langenhagen und im Museum Boijmans Van Beuningen mitbringe. Das Museumsgebäude und die Sammlung haben einen sehr angenehmen, humanen Charakter, der die Besucherinnen und Besucher nicht klein erscheinen lässt. Dieses menschliche Maß hat mich für diese Stelle begeistert. Ich freue mich sehr, zusammen mit dem Museumsteam und natürlich mit Künstlerinnen und Künstlern andere Perspektiven auf unsere komplexe Gesellschaft zu werfen“, freut sich Noor Mertens über ihre neue Aufgabe.

Auch der Kulturdezernent, Dietmar Dieckmann, freut sich über den Antritt der renommierten Kunsthistorikerin: „Noor Mertens hat uns im Bewerbungsverfahren mit ihrer Erfahrung, ihren innovativen Ideen, ihren Vermittlungskonzepten und ihrer erfrischenden Art absolut überzeugt. Ich bin sicher, dass sie das Kunstmuseum Bochum mit sehr viel Engagement und durchdachten Visionen in die Zukunft führen wird – ein großer Gewinn für Bochum und die bildende Kunst.“

Eigentlich wollte ich nie über Corona schreiben. Schon weil die Zeitungen mit Berichten tagtäglich übervoll sind. Mit Ansichten und Einsichten. Mit Wahrem und Unwahrem. Mit Schlagzeilen die Angst verbreiten. Doch, was geht eigentlich hinter den Masken ab?

Mit Maske und Brille soll ich einen Bekannten nicht gegrüsst haben, wurde mir ausgerichtet. Ja mein Gott, mit angelaufener Brille und sonst altersbedingten Problemen mit der Sehkraft. „Äxgüsi“ – Bin ja sonst bekannt als freundlicher Erdenbürger

Masken sind sonst nur an der Fasnacht erwünscht

Ungewohnt ist es für uns freiheitlich denkende Schweizer, eine Maske tragen zu müssen. Gut, dass die Volksinitiative zum Verhüllungsverbot noch nicht aktuell ist. Da hätten wir wohl ein Problem mehr. Mit Ausnahmeregeln und so. Und Bärte hinter den Masken sollen auch störend sein – wer weiss, vielleicht sind diese sowieso bald aus der Mode. Leid tun mir alle Mitarbeitenden im „Dienstleistungsgewerbe“ – speziell die in der Beiz. Stundenlang diese Maske im Gesicht. Das einzig Positive ist: Lippenstift können sich die Damen sparen, dafür ins Augen Make Up reinvestieren. Gott sei Dank haben die Service Mitarbeiter noch Augen oberhalb der Maske. Zwinkern und ein wenig „flörten“ sollen nämlich erlaubt sein.

Und die Köche mit den hinter der Maske versteckten wichtigsten Sinnesorganen? Wie soll man da noch Gekochtes abschmecken? Der Suppe den letzten Pfiff geben?

Krisen gab es schon früher ein paar, aber nie solch aussergewöhnlich ernste

Ich kann mich nicht erinnern, je eine solche Krise durchgemacht zu haben. in den 70ger Jahren die autofreien Sonntage wegen der Ölkrise und das Fleischimportverbot – ein „Klacks“ gegen das, was heute mit diesem Virus weltweit abgeht.

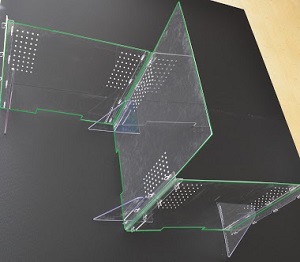

Und meine Berufskollegen?

Was haben sie alles investiert für und in Hygienemassnahmen. Für Distanzeinhaltung unter den Gästen, für Trennwände, Desinfektionsmittel usw.. Es ist die unheimliche Ungewissheit, wie es weitergeht. Das kostet Nerven. Heisst für die Gastgeber knallhartes Rechnen. Kaum kommt wieder eine Hiobsbotschaft, gibt es Absagen für reservierte Tische. Was kann man da tun? Ich meinte, sich mal ins stille Kämmerlein zurückziehen. Mitsamt Mitarbeitenden Ideen kreieren. Angebot anpassen. Öffnungszeiten diskutieren. Gäste Aktionen planen. Dabei sein müsste auch der Finanzberater.

Die Wirtschaft einfach schliessen? Zig Schweizerfranken pro Tag weniger in der Kasse oder gar nichts, das können sich kurzfristig nur „bestandene“ Gastgeber leisten. Die Zinsen laufen weiter. Fixkosten und Löhne bleiben ebenso wie der notwendige Warenaufwand.

Die Zeitungs-Abos müssen weiter bezahlt werden, wie auch die Serviceabonnemente für die Kaffeemaschine, die Küchenapparate und, falls vorhanden, für den Lift Und jetzt wird’s Winter. Die Gäste möchten in der warmen Stube sitzen und sich nicht auf einem kalten Stuhl den Hintern abfrieren.

Gibt es doch auch Positives?

Ein Stanser Gastgeber erzählte mir, dass ein Weihnachtsessen (mehr) abgesagt wurde. Der Veranstalter habe jedoch Geschenkgutscheine für die Geladenen bestellt. Für bessere Zeiten. Super Idee meinte ich. Mit echter Nachhaltigkeit. Um dann wieder feiern dürfen, wenn alles vorbei sein wird. Ohne Maske.

Text: www.herberthuber.ch

Fotos: www.-pixelio.de

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch www.noemiefelber.ch

www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch http://paul-lascaux.ch/