Mit dem eigenen Stromvertrag bundesweit das E-Auto laden

Forschungsprojekt BANULA demonstriert flächendeckende Anwendung des

Durchleitungsmodells

Das vom Fraunhofer IAO koordinierte Forschungsprojekt BANULA erreicht

einen Meilenstein:

- Aufrufe: 380

Forschungsprojekt BANULA demonstriert flächendeckende Anwendung des

Durchleitungsmodells

Das vom Fraunhofer IAO koordinierte Forschungsprojekt BANULA erreicht

einen Meilenstein:

Ganz gleich, ob Sie eine neue Autowerkstatt sind, die Fuß fassen will, oder ein etablierter Mechaniker, der die Reichweite seines Unternehmens ausbauen möchte - es ist wichtig, die richtigen Strategien zu finden, um Ihre Werkstatt zu vergrößern. In der wettbewerbsintensiven Kfz-Reparaturbranche ist es von entscheidender Bedeutung, der Zeit voraus zu sein, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Eine Sache, die über das Wachstum eines aufstrebenden Kfz-Reparaturbetriebs entscheiden kann, ist eine angemessene Finanzierung.

Die Finanzierung Ihrer Autowerkstatt kann dazu beitragen, dass Sie die Mittel erhalten, die Ihr Unternehmen braucht, um zu florieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit der richtigen finanziellen Unterstützung können erfahrene Mechaniker ihr Geschäft ausbauen, indem sie ihre Einrichtungen modernisieren, ihr Serviceangebot erweitern und Werbekampagnen durchführen, um neue Kunden zu gewinnen.

Die neue Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin zeigt: Wohngebäude mit PV-Batteriesystem und Elektroauto sind im Mittel zu 73 Prozent autark. Damit reduzierten die analysierten Haushalte ihren jährlichen Strombezug aus dem Netz durch eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von durchschnittlich 6900 Kilowattstunden auf 1900 Kilowattstunden. Neben der detaillierten Analyse der Energieflüsse in den 730 Wohngebäuden wirft die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme einen umfassenden Blick auf das Marktumfeld und die Technik für Elektrofahrzeuge und Wallboxen in Deutschland.

Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf den deutschen Straßen fahren, so das Ziel der Bundesregierung. Ende 2024 waren es nur 1,7 Millionen, das sind gerade einmal 3 Prozent aller Pkw. Davon wurden 381 000 neue Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 zugelassen – allerdings 27 Prozent weniger als im Jahr zuvor. „Um die 15 Millionen Elektrofahrzeuge noch ansatzweise erreichen zu können, müssten wir ein jährliches Marktwachstum von mehr als 60 Prozent auf die Straße stellen“, betont Nico Orth, Autor und wissenschaftlicher Mitarbeiter der HTW Berlin.

Auch auf dem Weg zur effizienten Nutzung der Solarenergie beim Laden von Elektrofahrzeugen stehen noch einige Herausforderungen bevor, wie die Forscher anhand bestehender Analysen und Datenblätter feststellen. „Heutige Elektrofahrzeuge sind für schnelles Laden mit hoher Leistung ausgelegt“, erklärt Joseph Bergner, Co-Autor der Studie. „Das widerspricht allerdings den Anforderungen des solaren Ladens, bei dem längere Ladezeiten mit geringen Ladeleistungen im Fokus stehen“, ergänzt Bergner. Derzeit erreichen bei einer minimalen Ladeleistung von 1,4 Kilowatt im Mittel nur 76 Prozent der Solarenergie die Fahrzeugbatterie, bei 11 Kilowatt sind es immerhin 90 Prozent. Damit liegen die Wirkungsgrade der Fahrzeugladegeräte noch weit hinter den Maßstäben zurück, die ähnlich leistungsstarke Wechselrichter von PV-Speichersystemen setzen.

Weiteres Einsparungspotenzial sehen die Forscher im Energieverbrauch der Elektrofahrzeuge: 150 Watt bis 350 Watt verbraucht die Bordelektronik der vollelektrischen Pkw.

Einzelne Wallboxen beziehen im Stand-by-Modus zusätzlich bis zu 20 Watt. Bei einer typischen Standzeit der Wallbox im Bereitschaftsbetrieb von 93 Prozent oder 8200 Stunden pro Jahr, summiert sich allein dieser Energiebezug auf jährlich 164 Kilowattstunden.

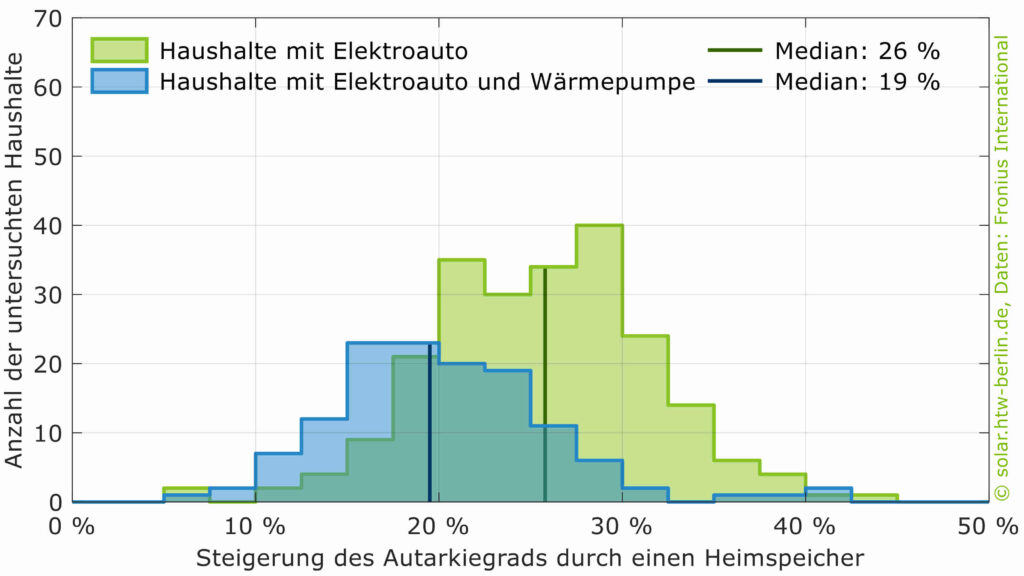

Im Rahmen der Studie untersuchte die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der HTW Berlin mit Unterstützung der Fronius International GmbH die Messdaten von 730 Haushalten. Ein erstaunliches Ergebnis für die Forscher: 68 Prozent der analysierten Haushalte laden innerhalb einer Woche mehr als dreimal das Elektrofahrzeug – vornehmlich zur Mittagszeit. Anhand der Daten lässt sich auch der Vorteil einer dynamischen Überschussladung gegenüber einer ungesteuerten Ladung nachweisen. „Im Vergleich zum herkömmlichen Laden des Elektrofahrzeugs bei Ankunft mit maximaler Leistung lässt sich mit der Funktionalität des dynamischen Überschussladens der Solaranteil im Mittel um 25 Prozentpunkte steigern“, sagt Nico Orth. Dabei wird die Ladeleistung von der Wallbox automatisch an den solaren Überschuss angepasst. Der Batteriespeicher steigert den Solaranteil an der Fahrzeugladung hingegen im Mittel nur um 9 Prozentpunkte. In dreiviertel der Haushalte beträgt die Steigerung des Solaranteils durch einen Heimspeicher weniger als 15 Prozentpunkte, da das Elektrofahrzeug vornehmlich tagsüber geladen wird. In Ausnahmefällen sind auch Steigerungen über 30 Prozentpunkte möglich. Welchen Einfluss weitere Faktoren wie das Ladeverhalten, die Ladehäufigkeit oder die Größe der Solaranlage auf die Ergebnisse haben, zeigen die HTW-Forscher in der 53-seitigen Studie.

Empfehlungen für die Steigerung des Solaranteils liefern die Autoren mit ihrer Analyse gleich mit. Darunter: Die Ladungen entsprechend dem solaren Angebot planen, das Elektrofahrzeug regelmäßig an die Wallbox anschließen und mit überschüssigem Solarstrom laden sowie die Solaranlage möglichst groß dimensionieren. Warum Letzteres sinnvoll ist, zeigt folgendes Beispiel: „Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 10 000 Kilometern bis 15 000 Kilometern im Jahr können Haushalte mit einer Solaranlage zwischen 5 Kilowatt und 10 Kilowatt im Mittel 46 Prozent des Energiebedarfs ihres Elektrofahrzeugs decken.“, erläutert Joseph Bergner. „Bietet das Dach hingegen Platz für 15 Kilowatt bis 20 Kilowatt, erhöht sich der Solaranteil an der Fahrzeugladung im Mittel auf 62 Prozentpunkte. Große PV-Anlagen wirken sich daher positiv auf den ökologischen Fußabdruck des Elektrofahrzeugs aus“, so Bergner. Das mit dem selbsterzeugten Solarstrom nicht nur der Energiebedarf des Elektroautos gedeckt werden kann, zeigt die Analyse des Autarkiegrads. In vollelektrifizierten Haushalten mit PV-Speichersystem, Elektrofahrzeug und Wärmepumpe lassen sich 59 Prozent des jährlichen Strombedarfs über die selbsterzeugte Solarenergie decken. In 8 von 10 Fällen den Autarkiegrad zwischen 13 Prozentpunkte und 27 Prozentpunkte. Gerade im Winter, wenn die Wärmepumpe arbeitet und die Solarenergie knapp ist, zählt jedoch vor allem jedes Solarmodul.

Eine neue Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin)

zeigt: Wohngebäude mit PV-Batteriesystem und Elektroauto sind im Mittel zu

73 Prozent autark.