COVID-19-Edition des «Wissenschaftsbarometer Schweiz»: Wissenschaft soll sich während Pandemie einbringen

In der COVID-19-Pandemie vertraut die Schweizer Bevölkerung der

Wissenschaft. Sie möchte, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

ihre Expertise in Öffentlichkeit und Politik einbringen. Zudem ist sie

mehrheitlich der Meinung, dass politische Entscheidungen zum Umgang mit

der Pandemie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollten. Das

zeigt die COVID-19 Edition des «Wissenschaftsbarometer Schweiz», die am

Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) der UZH

in Zusammenarbeit mit der Universität Münster durchgeführt wird.

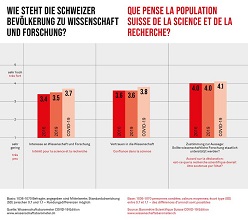

Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung ist

während der Corona-Pandemie gestiegen. So geben 67 Prozent der Schweizer

Wohnbevölkerung an, ihr Vertrauen in die Wissenschaft sei «hoch» oder

«sehr hoch». 2019 und 2016 waren es 56 und 57 Prozent. Auch die Zustimmung

zur staatlichen Förderung von Wissenschaft ist nach wie vor hoch: Während

2019 73 Prozent «stark» oder «sehr stark» zustimmten, sehen dies Ende 2020

weiterhin 74 Prozent der Bevölkerung so. Das grundsätzliche Interesse an

Wissenschaft und Forschung ist ebenfalls gestiegen: 57 Prozent gaben 2019

an, «stark» bis «sehr stark» am Thema interessiert zu sein. Aktuell sind

es 60 Prozent.

«Ich freue ich mich über diesen Vertrauensbeweis gegenüber

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich teilweise sieben Tage

pro Woche für die Eindämmung von COVID-19 engagieren», sagt Claudia

Appenzeller, Generalsekretärin der Akademien der Wissenschaften Schweiz,

welche die Sonderbefragung ermöglicht haben.

Wissenschaftler vor Behörden, Politikern und Journalisten

Wenn es um die Corona-Pandemie geht, vertraut die Schweizer Bevölkerung

den Aussagen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So liegen auf

einer Skala von 1 («überhaupt kein Vertrauen») bis 5 («sehr hohes

Vertrauen») Ärzte und medizinisches Personal und Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler mit Spitzenwerten von 4.1 und 3.9 deutlich vor Vertretern

von kantonalen Behörden und Bundesämtern (3.3), Politikerinnen und

Politikern (2.7) und Journalistinnen und Journalisten (2.6).

77 Prozent der Bevölkerung stimmen zudem «stark» oder «sehr stark» zu,

dass das Wissen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wichtig ist,

um die Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz zu verlangsamen.

Entsprechend wünscht sich eine grosse Mehrheit von 72 Prozent («stark»

oder «sehr stark»), dass politische Entscheidungen im Umgang mit der

Pandemie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. «Vertrauen in und

Interesse an Wissenschaft sind in der Schweiz nicht nur anhaltend hoch,

sondern in Corona-Zeiten sogar noch gestiegen», sagt Prof. Mike S.

Schäfer, Universität Zürich, Co-Leiter des Wissenschaftsbarometer Schweiz

und der COVID-19-Edition. 63 Prozent der Bevölkerung wollen, dass

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich aktiv an politischen

Debatten über die Pandemie beteiligen. «Sie sollten dies jedoch mit

geeinter Stimme tun: Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung wissenschaftliche

Kontroversen durchaus für produktiv hält, geben gleichzeitig 65 Prozent

an, sie seien verunsichert, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

sich öffentlich widersprechen.»

Die Schweizer Bevölkerung hat Verständnis für Kontroversen innerhalb der

Wissenschaft und bewertet die Kommunikation aus der Wissenschaft positiv.

Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent, «stark» oder «sehr stark»)

findet, dass Kontroversen zwischen Wissenschaftlern hilfreich sind, weil

sie dazu beitragen, dass sich richtige Forschungsergebnisse durchsetzen.

Nur 32 Prozent meinen, dass Wissenschaftler nicht verständlich über Corona

kommunizieren könnten.

Eine Minderheit mit Hang zu kontroversen Ansichten

Die Ergebnisse der COVID-19-Edition des Wissenschaftsbarometers beleuchten

aber auch kritischere Haltungen zur Corona-Pandemie. Dabei zeigt sich,

dass 27 Prozent («stark» oder «sehr stark») finden, dass die Corona-

Pandemie zu einer grösseren Sache gemacht wird, als sie eigentlich ist. 21

Prozent glauben, dass die Zahl der Menschen, die an Corona sterben, von

den Behörden absichtlich übertrieben werde.

Extremere Ansichten sind seltener, aber vorhanden: 16 Prozent glauben,

dass mächtige Leute die Corona-Pandemie geplant hätten. 9 Prozent

bezweifeln, dass es Beweise für die Existenz des neuartigen Coronavirus

gebe. «Auch wenn die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nicht an

Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie glaubt, gibt

es durchaus eine kleine Gruppe von Personen, die die wissenschaftlichen

Informationen zu Corona anzweifeln», erklärt Prof. Julia Metag,

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Co-Leiterin des

Wissenschaftsbarometer Schweiz und der COVID-19-Edition.

«Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dies bei ihrer

Kommunikation über die Pandemie berücksichtigen.»

Medienkonsum zu Corona wird vom Fernsehen dominiert

In den Jahren 2016 und 2019 waren Fernsehen und Internet die Orte, an

denen die Schweizer Bevölkerung am häufigsten mit Wissenschaft und

Forschung in Kontakt kam. In Zeiten der Pandemie ist es insbesondere das

Fernsehen, das als Informationsquelle zum Thema Corona genutzt wird.

Danach folgen Gespräche mit Verwandten, Bekannten und Freunden sowie das

Internet als Situationen bzw. Quellen, in denen man dem Thema häufig

begegnet.

Gemischte Gefühle zur Medienberichterstattung zu Corona

Das Wissenschaftsbarometer hat auch erhoben, wie die Schweizer Bevölkerung

die Medienberichterstattung zu Corona bewertet. Sie findet diese

insbesondere «ausführlich», «informativ» und «verständlich». 43 Prozent

der Bevölkerung empfindet die Berichterstattung aber auch als «nervig» und

«übertrieben».

- Aufrufe: 60