Das Luftschiff Komödie einer Sommernacht, Première, 9. Juni 2015, besucht und rezensiert von Irène Hubschmid

Das Luftschiff, eine amüsante Sommernachtskomödie

Das Luftschiff, eine amüsante Sommernachtskomödie

Auf Tribschen/LU findet im Moment ein Freilicht-Spektakel ganz besonderer Art statt. Die Aufführung „Das Luftschiff“, ein gelungenes Theaterstück des Schweizer Autors Thomas Hürlimann.

Der sensationelle Theaterabend beschäftigt über 150 Leute, darunter viele freiwillige Helfer auf und hinter der Bühne.

Regie: Livio Andreina, der das Stück sehr felliniesk inszeniert. Die 32 Laiendarsteller, mit einer Ausnahme (Osi Zimmermann als jodelende und Örgeli spielende Geiss, ein Bravourstück!) legten sich alle talentiert und mit grossem Engagement ins Zeugs.

Für die Ausstattung der Belle Epoque und zeitgenössische Mode zeigt sich Anna Maria Glaudemans verantwortlich. Die Musik komponierte Albin Brun passend zum Klamauk artigen Dialektschauspiel.

In der Geschichte „Das Luftschiff“ lässt Thomas Hürlimann einen vergessenen Hotelier und Visionär wiederauferstehen. Franz Josef Bucher (1834-1906), dem die Zentralschweiz, die Bürgenstock-Hotels, das Palace-Hotel in der Stadt Luzern und der Stanserhorn-Bahn verdankt. Allesamt auch heute noch beliebte Touristenorte.

Das Phantom“Bucher“, interpretiert von Pius Bucher, der keinen Text hatte: nichts als das Wort subito sagte. Damit feuerte er seine damalige Belegschaft an. Von der Gesellschaft belächelt und beneidet, das Schicksal aller Visionäre, denen immer Steine in den Weg gelegt werden, verschuldete er sich enorm. So wie die Wirtschaft (auch heute noch) funktioniert, wenn sie Projekte auf Pump finanziert.

Nicht zu vergessen der Sargtoni, der Schreiner. Eine zentrale Figur, die uns die Belle Epoque von 1906 zurückführt, der seine Chance witterte, als aus Kairo das Telegramm eintraf von Buchers Tod. Bucher flüchtete nämlich vor den Finanzhaien und baute in Kairo das Hotel Semiramis. Der Sarg Toni (Hanes Eggermann) mit seinem begabten Assistenten führen mit sonoren Stimmen den Dialog durch den ganzen Abend. Sie haben ihre liebe Mühe mit der 12jährigen Lisett, (Effi Zihlmann). Eine Jugendliche aus unserer Zeit. Das Luftschiff-Stück handelt jeweils parallel auch in der aktuellen Zeit, weil die Zentralschweiz heuer 200 Jahre Tourismus-Jubiläum feiert.

Bucher wollte hoch hinaus, deshalb schwebte ihm das Luftschiff vor, eine Art Zeppelin.

Der Abend ist voller vergnüglicher Überraschungen. Ein bisschen melancholisch, weil so manch einer sich ertappt fühlt, eine Zeitreise mit durchaus aktuellem Bezug, da der Tourismus in der Zentralschweiz wieder im Aufbruch/Wandel ist ( man bedenke nur grad die aktuellen Projekte einer Investmentgruppe aus Katar auf dem legendären Bürgenstock), der sich grad vis à vis der Spielstätte „Tribschen“ befindet.

Kleine Fotodiashow ( Copyright Ingo Höhn) der Produktion:

Text: www.irenehubschmid.ch

Fotos: http://www.freilichtspiele-luzern.ch/web/pages/2015/das-theater/das-theater.php Ingo Höhn

Homepages der andern Kolumnisten: www.leonardwuest.ch

www.marvinmueller.ch www.gabrielabucher.ch

Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li

- Aufrufe: 564

Besetzung:

Besetzung: Besetzung und Programm:

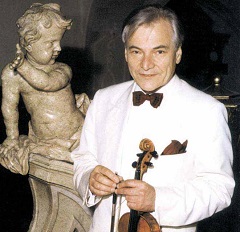

Besetzung und Programm: Luz Leskowitz (*1943), Violine, war u.a. Schüler von Yehudi Menuhin, ist Gründer und Leiter der Salzburger Solisten und Leiter der Salzburger Schlosskonzerte. Er spielt auf einer Ex-Prihoda Stradivarius aus dem Jahre 1707. Luca Toncian, Klavier wurde 1989 in Klausenburg, Siebenbürgen geboren und hat u.a. schon mit den Berliner Philharmonikern konzertiert. An der Qualität der Künstler kann man schon in etwa den Stellenwert der Schlosskonzerte einordnen.

Luz Leskowitz (*1943), Violine, war u.a. Schüler von Yehudi Menuhin, ist Gründer und Leiter der Salzburger Solisten und Leiter der Salzburger Schlosskonzerte. Er spielt auf einer Ex-Prihoda Stradivarius aus dem Jahre 1707. Luca Toncian, Klavier wurde 1989 in Klausenburg, Siebenbürgen geboren und hat u.a. schon mit den Berliner Philharmonikern konzertiert. An der Qualität der Künstler kann man schon in etwa den Stellenwert der Schlosskonzerte einordnen. Im 2. Konzertteil kam für mich musikalisches Neuland, mit der Sonate für Violine und Klavier A-Dur von César Franck erlebte ich eine Live Premiere, hatte ich diese doch bisher ausschliesslich ab Tonträgern gehört. Beim Studieren des Programms vor Konzertbeginn hatte ich noch erstaunt zur Kenntnis genommen, dass gleich zwei der total 3 vorgetragenen Sonaten in A-Dur geschrieben sind. Schnell war aber klar, dass dies aufgrund der Verschiedenheit der Werke, nicht von Bedeutung war und sich besonders der junge Pianist in Franck`s Meisterstück sehr wohl fühlte, ausserordentlich im perlenden Allegro ausdrucksstark ausgelebt. Auch hier fanden sich die beiden Musiker wieder im Recitativa. Fantasia, bevor mit dem brillant vorgetragenen Allegretto poco mosso (da hatte Toncian sich längst vom Übereifer verabschiedet), der absolute Höhepunkt dieses aussergewöhnlichen Konzerterlebnisses folgte. Für mich der optimale Auftakt in „meine“ persönlichen Salzburger Festspiele in dieser ersten Juniwoche 2015.

Im 2. Konzertteil kam für mich musikalisches Neuland, mit der Sonate für Violine und Klavier A-Dur von César Franck erlebte ich eine Live Premiere, hatte ich diese doch bisher ausschliesslich ab Tonträgern gehört. Beim Studieren des Programms vor Konzertbeginn hatte ich noch erstaunt zur Kenntnis genommen, dass gleich zwei der total 3 vorgetragenen Sonaten in A-Dur geschrieben sind. Schnell war aber klar, dass dies aufgrund der Verschiedenheit der Werke, nicht von Bedeutung war und sich besonders der junge Pianist in Franck`s Meisterstück sehr wohl fühlte, ausserordentlich im perlenden Allegro ausdrucksstark ausgelebt. Auch hier fanden sich die beiden Musiker wieder im Recitativa. Fantasia, bevor mit dem brillant vorgetragenen Allegretto poco mosso (da hatte Toncian sich längst vom Übereifer verabschiedet), der absolute Höhepunkt dieses aussergewöhnlichen Konzerterlebnisses folgte. Für mich der optimale Auftakt in „meine“ persönlichen Salzburger Festspiele in dieser ersten Juniwoche 2015. Konzertprogramm:

Konzertprogramm: Das Konzert begann mit der Uraufführung von Edward Rushtons „I nearly went, there“, entstanden als Kompositionsauftrag von Migros-Kulturprozent-Classics. Das Stück referierte auf Mahlers 5. Sinfonie, was erst nach der Pause wirklich bildhaft wurde. Der Ausgangspunkt für Rushton sei – dies das Programmheft – „die bekannte Anekdote, Mahler habe den überbordenden Schlagzeugpart der Sinfonie auf Bitten seiner jungen Frau Alma zurückgestutzt“. Alma Mahler jedenfalls sass nicht im Berner Konzert, denn hier war gar nichts zurückgestutzt. Rushton beginnt mit massivem Einsatz musikalischer Gewalt, beschäftigt das ganze Orchester, fordert das Publikum. „Erfrischend“, nennt es mein fachkundiger Kollege.

Das Konzert begann mit der Uraufführung von Edward Rushtons „I nearly went, there“, entstanden als Kompositionsauftrag von Migros-Kulturprozent-Classics. Das Stück referierte auf Mahlers 5. Sinfonie, was erst nach der Pause wirklich bildhaft wurde. Der Ausgangspunkt für Rushton sei – dies das Programmheft – „die bekannte Anekdote, Mahler habe den überbordenden Schlagzeugpart der Sinfonie auf Bitten seiner jungen Frau Alma zurückgestutzt“. Alma Mahler jedenfalls sass nicht im Berner Konzert, denn hier war gar nichts zurückgestutzt. Rushton beginnt mit massivem Einsatz musikalischer Gewalt, beschäftigt das ganze Orchester, fordert das Publikum. „Erfrischend“, nennt es mein fachkundiger Kollege. Das Mittelstück des Konzerts bildet das „Konzert für Violine und Orchester, e-Moll op. 64“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, gespielt von Janine Jensen auf der Barrère, einer Stradivari aus dem Jahr 1727. Auch in der Klassik spielt ja die Optik eine immer grössere Rolle vor allem bei der Vermarktung junger Solist/innen. Dem begegnet man mit einer gewissen Zurückhaltung und der Angst vor einer braven, akademischen Interpretation. Nichts von alledem bei Janine Jensen. Ihr Spiel begeistert von den ersten Tönen an durch das facettenreiche und feinfühlige Beherrschen des Instruments. Immer mit beiden Beinen standfest auf dem Boden, entlockte sie ihrer Violine feenhafte Klänge, die im Dialog mit dem gut aufgelegten Orchester durch die Themen des Konzerts führten. Der begeisterte Applaus trug dem Publikum eine kurze Solozugabe von Janine Jansen ein.

Das Mittelstück des Konzerts bildet das „Konzert für Violine und Orchester, e-Moll op. 64“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, gespielt von Janine Jensen auf der Barrère, einer Stradivari aus dem Jahr 1727. Auch in der Klassik spielt ja die Optik eine immer grössere Rolle vor allem bei der Vermarktung junger Solist/innen. Dem begegnet man mit einer gewissen Zurückhaltung und der Angst vor einer braven, akademischen Interpretation. Nichts von alledem bei Janine Jensen. Ihr Spiel begeistert von den ersten Tönen an durch das facettenreiche und feinfühlige Beherrschen des Instruments. Immer mit beiden Beinen standfest auf dem Boden, entlockte sie ihrer Violine feenhafte Klänge, die im Dialog mit dem gut aufgelegten Orchester durch die Themen des Konzerts führten. Der begeisterte Applaus trug dem Publikum eine kurze Solozugabe von Janine Jansen ein.