TU Berlin: Sicherheit im Radverkehr, schnelle Rennwagen und ein Klima- Science Slam

Präsentationen der TU Berlin vor dem Roten Rathaus vom 2. bis 9. Juli 2021

im Rahmen der Wissensstadt Berlin

Die Fachgebiete der TU Berlin beteiligen sich mit einem vielfältigen

Programm an der Wissensstadt Berlin 2021. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt

der Berliner wissenschaftlichen Einrichtungen zu den großen Themen unserer

Zeit: Gesundheit, Klima und Zusammenleben. Vom 26. Juni bis zum 22. August

2021 finden stadtweit über 100 Veranstaltungen für alle Interessierten

statt. Im Zentrum steht dabei der Platz vor dem Roten Rathaus. Eine große

Open-Air-Ausstellung mit abwechslungsreichem Programm und eine

Jubiläumsausstellung geben faszinierende Forschungseinblicke. Die TU

Berlin, das Einstein Center for Digital Future (ECDF) und das Climate

Change Center bieten vom 2. bis 9. Juli 2021 folgendes Programm an:

Aktionstag: 2. Juli 2021, 15 bis 20 Uhr

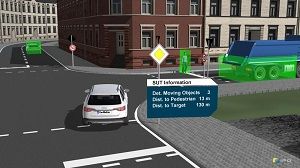

SimRa: Sicherheit im Radverkehr

Mit Hilfe der SimRa-App werden – auf datenschutzkompatible Art und Weise –

Daten darüber gesammelt, wo es in der Stadt für Radfahrende zu

Gefahrenhäufungen kommt, welcher Art diese sind, ob diese zeitlich oder

lokal gehäuft auftreten und wo sich die Hauptverkehrsflüsse auf dem Rad

bewegen. Im Anschluss werden Radfahrende gebeten, diese

Gefahrensituationen zu kategorisieren und zu annotieren sowie den Upload

auf die Projektserver frei zu geben. Mit Hilfe dieser Daten wird es

möglich, einen umfassenden Überblick über Radverkehr in Berlin sowie dabei

auftretende Gefahrensituationen zu gewinnen. Die im Projekt gewonnenen

Daten werden gemeinsam mit Partner*innen aus anderen Fachbereichen wie

bspw. Stadt- und Regionalplanung aber auch unter Einbeziehung

interessierter Bürger*innen ausgewertet, um mit Hilfe der Berliner

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz nachhaltige

Veränderungen zu erreichen.

Aktionstag: 2. und 9. Juli 2021, 15 bis 20 Uhr

FaSTTUBe, das Formula Student Team mit seinem Elektro-Renn-Boliden

FaSTTUBe, das steht nicht nur für Formula Student Team TU Berlin, sondern

auch für Teamgeist, Ehrgeiz, Benzin und Strom im Blut. Seit 2005 bauen

Studierende der TU Berlin Rennwagen, mit denen sie europaweit an dem

Konstruktionswettbewerb Formula Student teilnehmen. Neben dem Verbrenner-

Boliden und dem Elektro-Wagen tritt FaSTTUBe nun auch zum ersten Mal mit

einem autonom fahrenden Rennwagen an. Im Team treffen Studierende der

klassischen lngenieurdisziplinen auf die der Wirtschaftswissenschaften.

Konstruktion, Fertigung, Projektmanagement und Finanzen sind nur einige

der vielen Bereiche, in denen sie sich als Team selbstständig organisieren

müssen.

Themenabend: 8. Juli 2021, 19.30 Uhr

Intelligent vernetzt: Wie Smart Grids zum Klimaschutz beitragen

Ob im eigenen Zuhause, im Büro oder in der Produktion: Wie wir leben und

arbeiten hängt in hohem Maße von zuverlässiger Energieversorgung ab. In

Zukunft muss die Energieversorgung aber nicht nur zuverlässig, sondern vor

allem klimafreundlich sein. „Smart Grids“ heißt das Zauberwort, das

Großstädten wie Berlin helfen soll, klimaneutral zu werden. Doch was sind

Smart Grids eigentlich? Was bewirken sie? Und welche Auswirkungen haben

sie auf unser tägliches Leben? Seid dabei, wenn u.a. Vertreter von TU

Berlin und Siemens Smart Infrastructure diskutieren, wie eine nachhaltige

Energielandschaft entsteht – und welche Hindernisse uns noch im Weg sind.

Aktionstag: 9. Juli 2021, 15 bis 20 Uhr

„Intelligente“ Prothesen – Vorstellung Fachgebiet Medizintechnik der TU

Berlin

Es werden aktuelle „intelligente" Prothesen für Amputierte vorgestellt.

Diese sind mit sensorischen Funktionen in der Lage, die Beanspruchungs-

bzw. Nutzungskontexte zu erfassen und sich daran anzupassen. Damit wird

der Patient entlastet und kann die Körperersatzteile intuitiv nutzen.

Diese Regelungstechnik wird vorgestellt. In Verbindung damit werden

Forschungsprojekte am Fachgebiet Medizintechnik der TU Berlin beschrieben.

Aktionstag: 9. Juli 2021, ab 18.30 Uhr

Science Slam: Klima Special

Science Slams bringen Wissenschaft kurz und knackig auf die Bühne. Die

Slammer*innen haben zehn Minuten Zeit, um dem Publikum ihre

Forschungsgebiete und -projekte auf anschauliche und unterhaltsame Weise

zu erklären. Dabei sind alle Hilfsmittel erlaubt. Wissenschaftler*innen

und Publikum begegnen sich hierbei auf Augenhöhe, denn das Publikum

entscheidet mit seinem Applaus über den*die Sieger*in des Abends. Sieben

Wissenschaftler*innen der TU Berlin, der Charité, der Universität Potsdam

und der Universität der Künste Berlin wetteifern darum, die

Zuschauer*innen mit der Leidenschaft für ihr Thema anzustecken.

Ort: Rotes Rathaus, Rathausstr. 15, 10178 Berlin-Mitte

Weitere Projekte und Termine unter:

<https://www.tu.berlin/themen/

- Aufrufe: 92